«De toute évidence, Carlo réussit à convaincre le Seigneur, il a une façon de faire qui fait que Jésus ne lui dit pas non et cela m'attendrit un peu». Antonia Salzano, la mère de Carlo Acutis, sourit lorsqu'elle raconte comment elle reçoit chaque jour des nouvelles de guérisons présumées, d'aides inattendues, de petites choses extraordinaires que, par la prière et grâce à l'intercession de son fils, de nombreuses personnes ont obtenues. Depuis des années, elle raconte la «normalité» de Carlo, une sainteté qui se décline dans le quotidien et qui a un centre: l'Eucharistie, son «autoroute vers le ciel». «Le Seigneur a exaucé le désir de tant de personnes qui ont prié pour la canonisation de Carlo, que nous considérons évidemment comme un signe du ciel. Elle lui permettra certainement d'accomplir une œuvre encore plus grande que celle qu'il est en train de faire», confie Antonia Acutis à Radio Vatican-Vatican News.

Le Pape a approuvé les décrets qui conduiront à la canonisation de Carlo Acutis, décédé en 2006 à l'âge de 15 ans des suites d'une leucémie fulgurante, et béatifié par François le 10 octobre 2020 à Assise, ville où il est enterré dans l'église Santa Maria Maggiore. L'évêque de la ville, Mgr Domenico Sorrentino, a exprimé sa joie personnelle et celle de toute l'Église d'Assise dans une note: «Loué soit le Seigneur, qui fait de grandes choses, pour donner un coup de fouet à notre enthousiasme dans la cohérence chrétienne et l'annonce de l'Évangile».

La rencontre avec la miraculée

La jeune femme guérie grâce à l'intercession de Carlo Acutis est sur le point d'obtenir son diplôme. Née au Costa Rica en 2001, elle poursuit son rêve de se lancer dans la mode et s'installe à Florence en 2018. Le 2 juillet 2022, vers 4h du matin, elle tombe de son vélo, sa vie bascule. Elle souffre d'un important traumatisme crânien. Liliana, la mère de la jeune fille, court à Assise pour se recueillir sur la tombe de Carlo. Elle y laisse une lettre et revient au chevet de sa fille, qui recommence à respirer spontanément. C'est un crescendo, jour après jour, sa vie renaît. «Nous avons appris à nous connaître, raconte Antonia Acutis, c'est une très bonne fille, mais surtout, la foi de sa mère est grande. Lorsqu'elle a appris ce qui était arrivé à sa fille, elle est immédiatement partie pour Assise, elle était à genoux toute la journée, priant devant Carlo pour obtenir cette grâce, car la fille avait déjà été donnée pour morte et même si elle s'était réveillée, elle n'aurait eu aucune chance d'avoir une activité normale». «Quand on prie vraiment le Seigneur, on est entendu. Le ciel est vraiment en action à travers Carlo».

L'essentiel est sous nos yeux

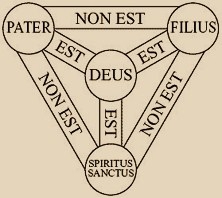

Antonia souligne souvent la simplicité de son fils, de sa mission qui est de faire comprendre l'importance des sacrements qui sont vraiment «les signes efficaces par lesquels Dieu nous donne la grâce de nous sanctifier». «Je crois que le message de Carlo est de nous aider à comprendre que nous avons l'essentiel sous les yeux, que nous avons le don d'avoir l'Église à travers laquelle nous recevons la grâce dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre le but auquel nous sommes tous appelés, c'est-à-dire le ciel». Carlo parle à tout le monde: aux jeunes internautes, sa passion, à ceux qui sont loin de la foi. Sa relique parcourt le monde depuis un certain temps, elle est toujours accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et de spiritualité. Carlo, explique sa mère, avait une pureté extraordinaire, une pureté de cœur, il avait Dieu en lui. Antonia se souvient qu'il a fait sa première communion à l'âge de 7 ans et «depuis lors, n'a jamais cessé d'aller à la messe tous les jours, de pratiquer l'adoration eucharistique tous les jours, de réciter le chapelet. On pouvait sentir qu'il y avait quelque chose en lui et je pense que les gens l'approchent encore pour cela. L'Eucharistie était le centre de sa vie, de sa journée, il aimait Dieu par-dessus tout».

Le bonheur, c'est de regarder vers Dieu

Carlo a changé les personnes qu'il a rencontrées, il a aussi changé sa mère qui, dit-elle, n'était pas exactement «un exemple de sainteté». «J'ai grandi comme ça, on ne m'a jamais fait assister à la Sainte Messe, puis j'ai épousé mon mari qui appartient à une famille plus religieuse, mais j'étais très loin, je n'avais aucune connaissance de quoi que ce soit». Un enfant change la vie, surtout s'il semble la mordre avec voracité. «A trois mois, il a dit son premier mot, à cinq mois il a commencé à parler et toutes ses choses étaient toujours un peu en avance, je dis toujours que le temps courait devant. Sa vie était tout en accéléré et même dans la foi, il était comme ça». «Il était très pieux de constitution, nous passions devant une église, il voulait entrer, il voulait dire bonjour à Jésus, il restait là et je lui disais d'y aller, qu'il était tard, je le forçais, il n'avait que trois ans. Je n'étais pas préparée». «J'ai perdu mon père prématurément, à 57 ans, Carlo m'a dit qu'il avait eu une vision de son grand-père: il était au purgatoire et avait besoin de prières». Antonia est alors stupéfaite mais sait que ce n'est pas un mensonge car Carlo était un enfant généreux: «Jamais une plainte, jamais une critique, jamais un commérage, il a toujours voulu aider tout le monde, sans jamais penser à lui. Il disait que la tristesse, c'est se regarder soi-même, le bonheur, c'est regarder Dieu».

«Carlo a été pour moi comme un professeur»

«Grâce à Carlo, confie sa mère, j'ai fait la découverte de ma vie parce que j'ai compris que Jésus est réellement présent dans les sacrements, mais surtout dans l'Eucharistie, avant je pensais que c'était un symbole, que c'était des choses symboliques. Au contraire, quand j'ai compris qu'il y avait vraiment cette présence vivante et réelle du Christ, il est clair que ma vie a changé et que j'ai aussi suivi Carlo». Antonia parle naturellement de son fils, avec le regard d'une mère qui aime et qui est aimée. «Pour moi, Carlo a été comme un maître et je le dis sincèrement, quand mon père est mort, je n'ai pas eu ce sentiment d'être orpheline, mais quand Carlo est mort, je l'ai ressenti. Je ne peux pas l'expliquer parce que pour moi Carlo était vraiment spécial, il était une école de vie, l'exemple qu'il y a vraiment des saints, parce que je vivais à côté de lui, je pouvais voir dans la vie de tous les jours comment il se comportait, comment il était. Nous nous sommes rendu compte que c'était un garçon extraordinaire, mais je n'ai jamais pensé que Jésus me l'enlèverait si tôt. Mais les plans de Dieu sont toujours grands. Nous avons accepté la mort de Carlo, même si elle était prématurée, nous l'avons fait avec foi et avec la certitude que Dieu fait toujours tout pour le mieux. Et aujourd'hui plus que jamais, nous sentons qu'il en est ainsi.»