D'Andrea Gagliarducci sur Monday Vatican :

Léon XIV : Les critères de ses choix

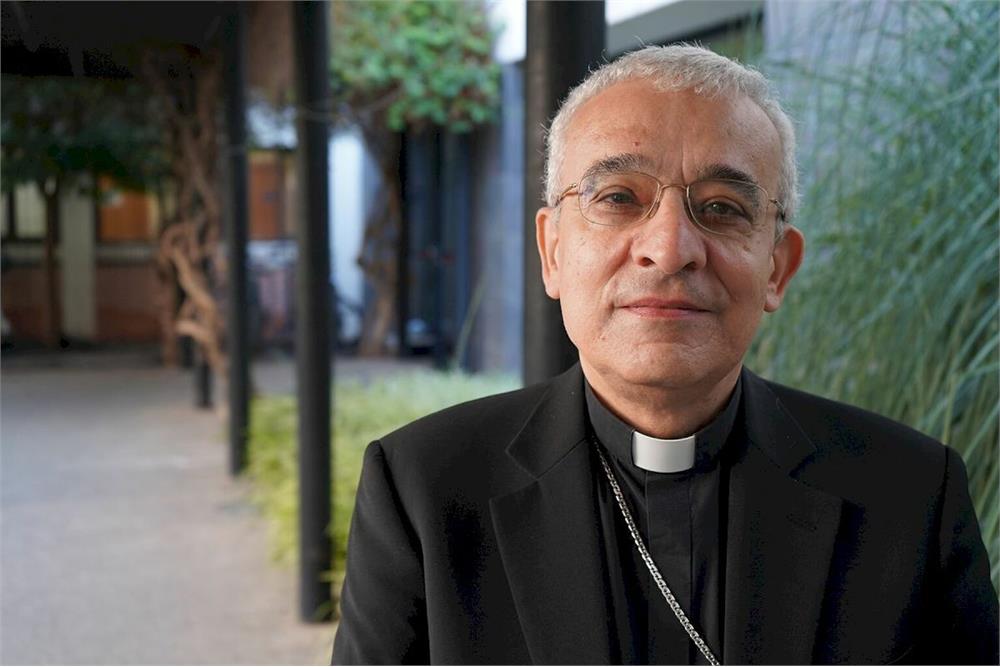

Le pape Léon XIV a procédé à sa première nomination curiale majeure. Il a choisi comme préfet du Dicastère des évêques Mgr Filippo Iannone , qui dirige le Dicastère des textes législatifs depuis 2017.

Ce n'est que la première d'une longue série de nominations, marquant le début d'une saison de nominations chargée et riche en enseignements. La nomination d'Iannone nous permet déjà d'esquisser le profil du pape et de ses choix.

Ce qui suit n'est en réalité qu'une esquisse, vouée à être modifiée, voire effacée, car tout pourrait être contredit au fil du temps. Il s'agit cependant de tenter de dégager quelques lignes directrices pour comprendre le raisonnement de Léon XIV.

La première nomination importante, à la tête de l'épiscopat, fait en fait suite à un mini-remaniement à proximité (mais pas à la tête) de la Secrétairerie d'Etat : après avoir envoyé Mgr Miroslaw Wachowski, « vice-ministre des Affaires étrangères », comme nonce en Irak, le pape a nommé Roberto Campisi, assesseur de la Secrétairerie d'Etat, comme observateur du Saint-Siège auprès de l'UNESCO.

Finalement, Léon XIV nomma son équipe de secrétaires . Comme second secrétaire, il choisit le père Marco Billeri , un jeune prêtre du diocèse de San Miniato, dont l'évêque, Giovanni Paccosi, avait rencontré le pape alors qu'ils étaient tous deux missionnaires au Pérou.

Que disent ces trois nominations ?

La nomination de Iannone au Dicastère des évêques indique que Léon XIV recherchera des personnalités institutionnelles à la doctrine solide pour diriger les dicastères . Iannone n'était pas un évêque susceptible de figurer parmi les détracteurs du pape François ; il a toujours exercé son ministère avec rigueur. Canoniste, il n'est pas du genre à apprécier la lumière.

Léon XIV a pu évaluer ses capacités lorsque Iannone faisait partie de l'équipe de choc qui, avec les cardinaux Parolin, Koch et Prevost, était chargée du dialogue et de l'engagement avec les évêques allemands venus au Vatican pour discuter de leur cheminement synodal avec les dicastères. Le travail d'Iannone a largement contribué à la réussite des efforts visant à absorber le choc provoqué par la Voie synodale controversée des évêques allemands.

La nomination de Iannone n'est donc pas une bonne nouvelle pour les défenseurs d'au moins une branche majeure de ce que l'Église appelle la « synodalité » depuis que François nous a donné ce terme – un mot à la mode sans définition précise – au début de son pontificat. De plus, me pape Léon a choisi un canoniste, soulignant ainsi la nécessité d'une personne connaissant bien la manière dont le droit est censé régir l'Église.

Léon XIV devra désormais choisir quatre autres chefs de dicastères dans les mois à venir : les Laïcs, la Famille et la Vie, l’Unité des chrétiens, les Causes des saints et le Culte divin . Si le choix se porte sur des profils similaires à celui d’Iannone, comme on le croit, alors un modèle se dessine, une direction et une volonté de former une équipe de personnalités institutionnelles de premier plan. « Disparaître pour que le Christ demeure », avait déclaré Léon XIV lors de sa première messe en tant que pape à la Chapelle Sixtine. Est-ce là le critère ?

La mini-révolution au sommet de la Secrétairerie d'État suggère un pape qui n'opère pas de changements historiques d'un coup , mais plutôt étape par étape. Mais c'est aussi un pape qui examine les situations en profondeur et sait agir en conséquence. Il convient de noter, à cet égard, que Campisi est le premier assesseur depuis la création de ce poste par Paul VI en 1967, à ne pas avoir été nommé épiscopal après avoir été numéro 4 de la Secrétairerie d'État. Dans le monde du Vatican, ce sont des signes à ne pas sous-estimer.

De même, le limogeage par le pape du vice-ministre des Affaires étrangères et du vice-ministre de l'Intérieur ne doit pas être interprété comme une forme de vengeance de la part du pape, mais plutôt comme une partie d'un plan de carrière en cours pour tous deux.

Enfin, le choix d'un secrétaire personnel. Léon a choisi des jeunes venus de l'extérieur du Vatican. Surtout, il a choisi des personnes en qui il avait confiance : comme c'est le cas pour son secrétaire de longue date, son second secrétaire, et dans de nombreux autres cas.

Dans la pratique, le pape cherche à avoir des figures institutionnelles au sein du gouvernement et des visages familiers dans son travail quotidien.

Pour le travail quotidien, Léon a choisi des personnalités connues, mais peu au fait du Vatican, se protégeant ainsi probablement de toute influence potentielle de la Curie ou de son entourage. Bien sûr, deux secrétaires d'une trentaine d'années, ignorant totalement les institutions vaticanes, courent le risque de créer ou de contribuer à la confusion ou à l'erreur. Il est également vrai qu'ils sont indéniablement loyaux envers le Pape, et envers lui seul.

Léon XIV apparaît ainsi comme un pape qui prend des décisions lentes mais inexorables , et qui, au fil du temps, cherchera à créer une communauté d'individus de confiance pour l'épauler et le soutenir dans son travail.

La confiance sera également essentielle dans ses relations avec les personnes qu'il nomme aux plus hautes fonctions de la Curie, mais pour celles-ci, une confiance différente, avec un objet différent, pourrait être préférable à celle accordée à un secrétaire particulier. Attendez-vous à ce que Léon choisisse des personnes au profil institutionnel plutôt que des personnes dont la loyauté personnelle est reconnue.

Il est encore trop tôt pour dire si, sur la base de ce raisonnement, le pape se tournera à nouveau vers les sièges traditionnellement cardinaux lors de son prochain consistoire, si les postes correspondront aussi à des titres, et s'il y aura un retour à une vision plus « traditionnelle » du monde vatican.

Les initiatives déjà prises par Léon XIV témoignent néanmoins de sa volonté de changement, tout en restant dans les limites de la tradition et des choix traditionnels. Il y a là une touche personnelle, mais pour le reste, le Pape ne semble pas désireux de s'écarter des précédents historiques établis – de la tradition, si l'on veut –, tout comme il s'est généralement contenté de réitérer ou de se référer à une doctrine clairement enseignée et établie lorsqu'il a été interrogé ou confronté à des questions majeures concernant la foi et la morale.

Ceci aussi est un signal.