De Maike Hickson sur Life Site :

Réflexions du Cdl Müller sur la réforme curiale du Vatican telles que préparées pour le récent consistoire

Le pape ne peut pas changer l'ordre hiérarchique et sacramentel de l'Église en nommant des laïcs à la tête d'un diocèse ou d'un office curial, a souligné l'ancien chef de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

01/09/2022

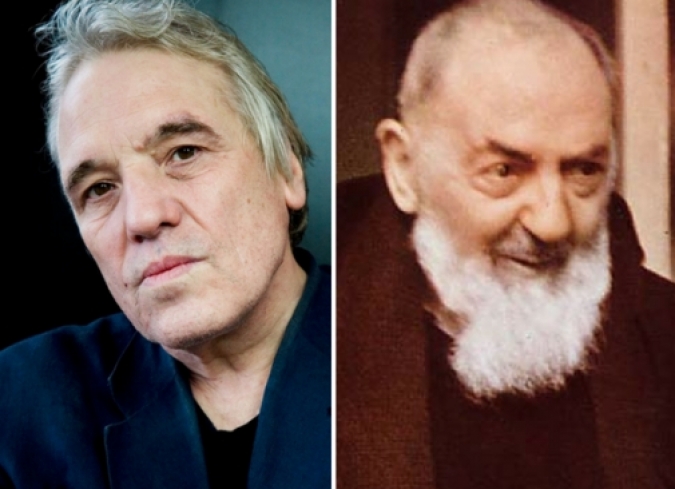

Le cardinal Gerhard Müller, ancien responsable de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF), a aimablement fourni à LifeSite une copie de ses réflexions sur la réforme de la Curie telle qu'elle est mise en œuvre avec le document papal Praedicate Evangelium, signé par le pape François le 19 mars dernier. Le cardinal Müller avait l'intention de présenter sa déclaration (voir le texte intégral ci-dessous) au Consistoire des cardinaux qui s'est réuni à la fin du mois d'août à Rome, mais en raison du temps de parole limité qui lui a été accordé, il n'a pas été en mesure de la prononcer.

Dans sa déclaration, le cardinal allemand, qui a été démis de ses fonctions par le pape François de manière brutale en juin 2017, indique clairement qu'il voit une tendance inquiétante qui se dessine actuellement dans l'Église. Il s'oppose à la fois à un papalisme fort qui sape l'autorité d'enseignement sacramentel de chaque évêque individuel, ainsi qu'à l'affaiblissement de la fonction et de l'autorité ordonnées par la délégation de postes de direction dans la Curie romaine et dans les diocèses à des laïcs.

"Ce n'est pas un progrès dans l'ecclésiologie", écrivait-il, "mais une contradiction flagrante avec ses principes fondamentaux, si toute juridiction dans l'Église est déduite de la primauté juridictionnelle du Pape. Aussi le grand verbiage du ministère, de la synodalité et de la subsidiarité ne peut dissimuler la régression vers une conception théocratique de la papauté."

Le prélat allemand insiste sur le fait que l'autorité du pape repose sur le fait que le Christ lui-même lui a donné l'autorité, et personne d'autre. "Pierre agit dans l'autorité du Christ en tant que son vicaire. Son autorité pour lier et délier n'est pas une participation à la toute-puissance de Dieu", a insisté Mgr Müller. Il poursuit en disant que "l'autorité apostolique du Pape et des évêques ne relève pas de leur propre droit mais seulement un pouvoir spirituel conféré pour servir le salut des âmes par la proclamation de l'Évangile, la médiation sacramentelle de la grâce et la direction pastorale du peuple de Dieu en pèlerinage vers le but de la vie éternelle."

C'est-à-dire que l'autorité du Pape est liée et limitée par son devoir de conduire les âmes au salut de la manière dont le Christ lui-même l'a ordonné. Il n'est pas indépendant du mandat du Christ.

Par conséquent, "une Église totalement fixée sur le pape était et est toujours la caricature de l'enseignement catholique sur l'institution, la perpétuité, la signification et la raison de la primauté sacrée du Pontife romain", a expliqué le cardinal.

La Curie agressive du pape François étoufferait-t-elle déjà le mouvement tradi ? Lu sur le site web « Riposte catholique » :

La Curie agressive du pape François étoufferait-t-elle déjà le mouvement tradi ? Lu sur le site web « Riposte catholique » :