DONNÉES ISTAT 2024

Le déclin démographique n’affecte pas toutes les régions du pays de manière générale. Alors qu'au Nord la population augmente de 1,6 pour mille, le Centre et le Sud enregistrent des variations négatives de -0,6 pour mille et -3,8 pour mille respectivement. Dans les zones intérieures du pays, on observe une perte de population plus intense par rapport aux Centres (voir Glossaire) (-2,4 pour mille, contre -0,1 pour mille), avec un pic négatif pour les zones intérieures du Sud (-4,7 pour mille). Au niveau régional, la population augmente surtout dans le Trentin-Haut-Adige (+3,1 pour mille), en Émilie-Romagne (+3,1 pour mille) et en Lombardie (+2,3 pour mille). Les régions qui enregistrent les plus grandes pertes sont la Basilicate (-6,3 pour mille) et la Sardaigne (-5,8 pour mille).

En 2024, les naissances atteindront 370 mille , enregistrant une baisse de 2,6% par rapport à 2023 . Les décès ont également diminué (651 000), soit 3,1 % de moins qu'en 2023, un chiffre plus conforme aux niveaux d'avant la pandémie qu'à ceux de la période triennale 2020-22. Le solde naturel, soit la différence entre les naissances et les décès, est donc toujours fortement négatif (-281 mille unités). L'immigration en provenance de l'étranger, 435 mille, bien qu'environ 5 mille unités de moins qu'en 2023, reste forte. L'émigration à l'étranger s'élève quant à elle à 191 mille, soit une augmentation significative par rapport à 2023 (+33 mille). Le solde migratoire net avec l'étranger s'élève donc à +244 mille, parvenant à compenser largement le déficit dû à la dynamique naturelle. Enfin, les transferts de résidence entre communes ont diminué de 1,4%, impliquant un total de 1,413 million de citoyens.

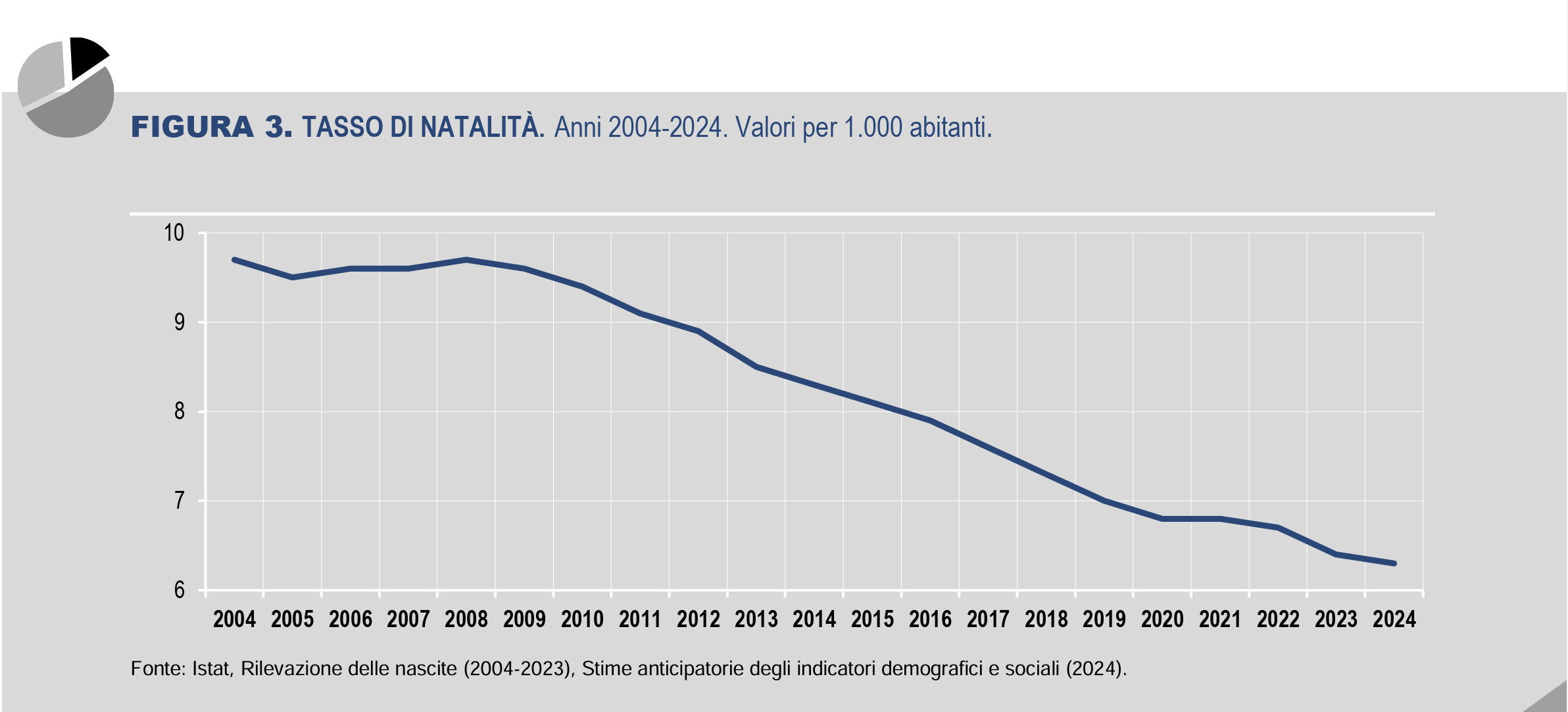

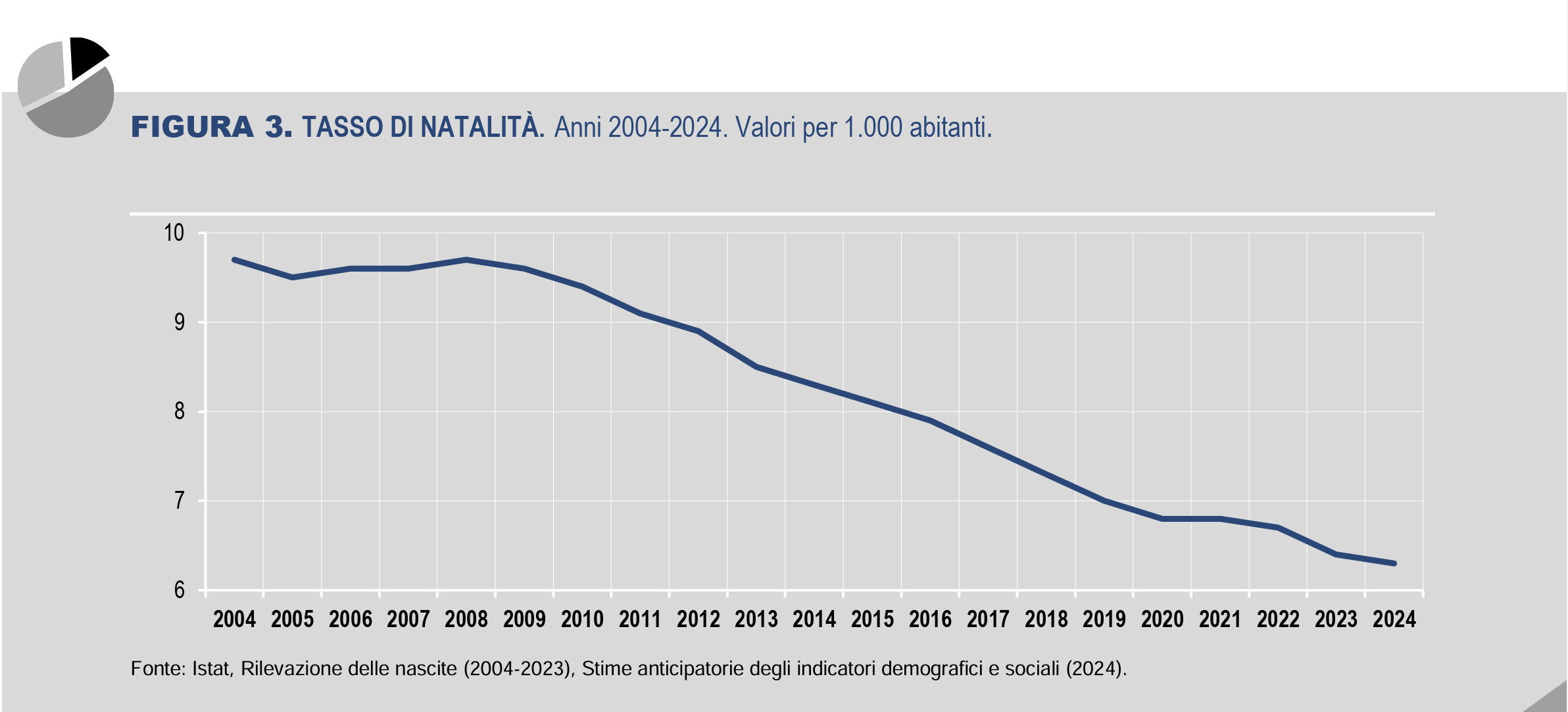

Avec 1,18 enfant par femme, la fécondité est au plus bas

En 2024, selon les données provisoires, il y aura 370 000 naissances résidentes en Italie , soit une diminution d'environ 10 000 unités (-2,6%) par rapport à l'année précédente. Le taux de natalité s'élève à 6,3 pour mille , contre 6,4 pour mille en 2023. Les citoyens étrangers nés, 13,5% du total, sont près de 50 mille, soit environ 1 500 de moins que l'année précédente. La fécondité, en 2024, est estimée à 1,18 enfant par femme, inférieure à la valeur observée en 2023 (1,20) et inférieure au précédent minimum historique de 1,19 enfant par femme enregistré en 1995 .

La baisse de la fécondité touche particulièrement le Nord et le Sud. En effet, alors qu’au Centre le nombre moyen d’enfants par femme reste stable (égal à 1,12), au Nord il tombe à 1,19 (contre 1,21 en 2023) et au Sud à 1,20 (contre 1,24). Cette dernière répartition géographique présente une fécondité relativement plus élevée, mais connaît la plus forte baisse. La baisse des naissances, en plus d'être déterminée par la nouvelle baisse de la fécondité, est causée par la réduction du nombre de parents potentiels, qui à son tour est le résultat de la baisse du nombre moyen d'enfants par femme enregistrés dans leurs années de naissance . La pertinence de l'aspect structurel est assez évidente : si l'on considère que la population féminine dans les âges conventionnellement considérés comme reproductifs (1549 ans) est passée de 14,3 millions d'unités au 1er janvier 1995 à 11,4 millions au 1er janvier 2025. Les hommes du même groupe d'âge, qui étaient 14,5 millions il y a trente ans, sont aujourd'hui environ 11,9 millions. Dans ces conditions, en 1995, avec un taux de fécondité à peine supérieur à celui d'aujourd'hui, soit 1,18 enfant par femme, les couples donnaient encore naissance à 526 000 enfants, soit 156 000 de plus que ceux nés en 2024.

Parallèlement à la baisse de la fécondité, l’âge moyen à la maternité continue de croître en 2024, atteignant 32,6 ans (+0,1 dixième d’année par rapport à 2023). Le phénomène de report des naissances a un impact significatif sur la baisse générale de la fécondité, puisque plus les choix de maternité sont retardés, plus le temps dont disposent les mères potentielles pour réaliser leurs projets familiaux est réduit. L'augmentation de l'âge moyen à la maternité est enregistrée dans tout le pays, le Nord et le Centre continuant d'enregistrer les valeurs les plus élevées : 32,7 et 33,0 ans respectivement, contre 32,3 ans au Sud.

Les mariages sont également en baisse et ne représentent plus depuis quelque temps une étape préliminaire à la naissance d’un enfant. Selon les données provisoires, en 2024, il y aura 173 000 mariages, soit 11 000 de moins qu'en 2023. La forte baisse de ceux célébrés avec un rite religieux se poursuit (-9 000) et en même temps on observe une baisse de ceux célébrés avec un rite civil (-2 000). Dans l'ensemble, en 2024, le taux de nuptialité continue de baisser légèrement, atteignant 2,9 pour mille contre 3,1 en 2023. Le Sud continue d'être la zone avec le taux le plus élevé, 3,2 pour mille contre 2,8 pour mille dans le Nord et le Centre, mais en même temps c'est la zone dans laquelle la contraction est la plus forte par rapport à 2023.

La fécondité la plus élevée dans le Trentin-Haut-Adige

Le record de fécondité le plus élevé continue d'être détenu par le Trentin-Haut-Adige, avec un nombre moyen d'enfants par femme égal à 1,39 en 2024 , en baisse toutefois par rapport à 2023 (1,43). Comme l'année dernière, la Sicile et la Campanie suivent. Pour les premiers, le nombre moyen d'enfants par femme tombe à 1,27 (contre 1,32 en 2023), tandis qu'en Campanie le taux de fécondité passe de 1,29 à 1,26. Dans ces régions, les mères sont en moyenne plus jeunes : l’âge moyen à l’accouchement est de 31,7 ans en Sicile et de 32,3 ans dans le Trentin-Haut-Adige et en Campanie. La Sardaigne se confirme comme la région avec la plus faible fécondité : en 2024, le nombre moyen d'enfants par femme est égal à 0,91, stable par rapport à 2023.

Parmi les régions avec les valeurs de fécondité les plus basses figurent le Molise (1,04), la Vallée d'Aoste (qui connaît la plus forte baisse, de 1,17 à 1,05) et la Basilicate (1,09, stable par rapport à 2023). La Basilicate, la Sardaigne et le Molise sont également les régions avec le calendrier reproductif le plus retardé, après le Latium (33,3 ans) : dans les deux premières, l'âge moyen à l'accouchement est de 33,2 ans, pour le Molise il est de 33,1 ans.

Parmi les provinces, celle qui compte le nombre moyen d'enfants par femme le plus élevé est la province autonome de Bolzano/Bozen (1,51 contre 1,57 en 2023). Elles sont suivies par les provinces calabraises de Crotone (1,36) et de Reggio de Calabre (1,34) et par les provinces siciliennes de Raguse, Agrigente (toutes deux 1,34) et Catane (1,33). Les provinces sardes sont celles où l'on observe la fécondité la plus basse, pour toutes inférieures à l'unité, de Cagliari, qui enregistre une valeur égale à 0,84 jusqu'à Nuoro, avec un taux de 0,98. Viennent ensuite les provinces de Viterbe (1,00) et de Prato (1,01), au Centre, et deux provinces situées respectivement au Sud et au Nord : Isernia et Biella, toutes deux avec un taux de fécondité de 1,04.

Plus d'une famille sur trois est composée d'une seule personne

Au cours de la période de deux ans 2023-2024, les familles en Italie seront un peu plus de 26 millions et 300 mille, soit plus de 4 millions de plus qu'au début des années 2000 . La croissance du nombre de familles dépend avant tout de la simplification progressive des structures familiales, tant en taille qu’en composition. La cause principale de ce processus est l’ augmentation des familles monoparentales, actuellement la forme familiale la plus répandue. Aujourd’hui, plus d’un tiers des familles sont constituées d’une seule personne (36,2%), alors qu’il y a 20 ans cette typologie ne représentait qu’un quart des familles (25,5%).

Les familles composées d'au moins un noyau, c'est-à-dire dans lesquelles il existe au moins une relation de couple ou une relation parent-enfant, représentent 61,3 %. Ces familles sont majoritairement constituées de couples avec enfants (29,2%), qui sont depuis de nombreuses années non seulement le modèle familial prédominant mais aussi celui qui subit la diminution la plus significative. Les couples sans enfant, stables dans le temps, représentent un cinquième du total (un peu plus de 20%).

Une famille sur dix, en légère augmentation au fil des ans, est de type monoparental . Il s'agit principalement de mères célibataires (8,7%), mais on observe également des cas évidents de pères avec enfants (2,1%). Les familles constituées de deux noyaux ou plus et celles sans noyau (excluant les personnes seules, par exemple deux frères et sœurs vivant ensemble) restent une typologie résiduelle (3,6%) (Figure 8). L’effet de ces transformations est une diminution constante de la taille moyenne des familles, qui passe de 2,6 membres il y a 20 ans à 2,2 actuellement (moyenne 2023-2024).

Les changements démographiques et sociaux et l’évolution des structures familiales se reflètent dans la répartition des rôles familiaux dans la population. En 2023-24, les personnes vivant seules représenteront 16,3% de la population et sont en augmentation dans toutes les tranches d’âge, notamment les centrales. Les parents en couple sont 26,3% et sont ceux qui ont connu la plus forte contraction, notamment entre 35 et 44 ans. Le nombre de parents isolés avec enfants (aujourd'hui 4,9% de la population) et le nombre de personnes vivant avec un partenaire sans enfant (18,6%) ont légèrement augmenté au fil des ans. Les enfants vivant avec leurs deux parents, en baisse, sont de 21,4 % ; en revanche, la part des enfants dans les ménages monoparentaux est en augmentation (6,8%). Bien que ces tendances aient touché l’ensemble du pays, certaines différences régionales subsistent.

Les ménages unipersonnels ont augmenté dans tout le pays et représentent aujourd’hui le modèle dominant partout (respectivement 38,5% au Centre, 37,4% au Nord et 33,1% au Sud). En outre, dans le Nord, on observe une concentration plus élevée de couples sans enfants (21,7 % contre 19,1 % dans le Centre et 18,8 % dans le Sud), tandis que dans le Sud, on observe encore une incidence plus élevée de couples avec enfants (32,2 % contre 27,9 % et 27,6 %, respectivement, dans le Nord et dans le Centre). La taille des familles a diminué partout, tendant à s'uniformiser : dans les régions du Sud, où les familles sont historiquement plus grandes, elle est passée de 2,8 à 2,3 membres, au Centre et au Nord respectivement de 2,5 et 2,4 à 2,2 membres.

Cliquez ici pour télécharger le rapport complet de l'ISTAT Indicateurs démographiques – Année 2024