Un nouveau rapport de la Société internationale pour les libertés civiles et l'État de droit, d'inspiration catholique, Intersociety, affirme qu'au moins 7 087 chrétiens ont été massacrés à travers le Nigéria au cours des 220 premiers jours de 2025, soit une moyenne quotidienne de 32 chrétiens tués par jour.

Le rapport publié le 10 août indique également que 7 899 autres personnes ont été enlevées en raison de leur appartenance chrétienne. Selon Emeka Umeagbalasi, directeur d'Intersociety, les meurtres et les enlèvements sont perpétrés par quelque 22 groupes djihadistes installés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le rapport affirme que ces groupes visent à éliminer environ 112 millions de chrétiens et 13 millions d’adeptes de religions traditionnelles, en ciblant particulièrement les régions du Sud-Est et du Sud-Sud.

Il affirme également que l'intention première est d'éradiquer le christianisme du Nigéria dans les 50 prochaines années. Cela rappellerait le djihad du XIXe siècle mené par des bergers peuls qui ont établi le califat de Sokoto, un puissant État islamique contrôlant une grande partie de ce qui est aujourd'hui le nord du Nigéria. Aujourd'hui, le sultan de Sokoto demeure la plus haute autorité islamique du Nigéria.

Selon les données d’Intersociety, depuis 2009, environ 185 009 Nigérians ont été tués, dont 125 009 chrétiens et 60 000 « musulmans libéraux ».

Le rapport indique que 19 100 églises ont été détruites, plus de 1 100 communautés chrétiennes déplacées et 50 000 kilomètres carrés de terres confisquées. De plus, plus de 600 dignitaires chrétiens ont été enlevés, dont 250 prêtres catholiques et 350 pasteurs, et des dizaines d'entre eux ont été tués.

Alors que des attaques contre les chrétiens ont été documentées dans tout le pays, l'État de Benue a été le plus touché, avec pas moins de 1 100 meurtres de chrétiens, dont le massacre de Yelewata du 13 au 14 juin 2025, qui a entraîné la mort de 280 chrétiens, et le massacre de Sankera d'avril 2025, au cours duquel plus de 72 chrétiens sans défense ont été tués à coups de machette.

« Ces groupes terroristes islamiques utilisent la violence et des moyens génocidaires pour anéantir les groupes ethniques autochtones du Nigéria et leurs identités, en particulier l'héritage culturel Igbo vieux de 3 475 ans, établi depuis 1450 avant J.-C. », indique le rapport.

Affirmant que les groupes terroristes islamiques opèrent avec la protection de l'État, le rapport établit des parallèles historiques pour mettre en évidence l'argument selon lequel les groupes veulent transformer le Nigéria en « un pays où le christianisme est interdit et brutalement écrasé, relégué et forcé à la clandestinité » ; une réplique du Soudan où les Janjawids djihadistes soutenus par le gouvernement ont été déployés au fil des ans pour anéantir presque toutes les communautés et villages chrétiens, y compris la destruction de 65 églises à travers le pays en 2023 seulement.

D’autres pays où être chrétien pourrait être un crime sont la Libye, l’Algérie, la Corée du Nord, l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Pakistan, la Somalie et l’Afghanistan, « où il est très criminel d’être vu avec une Bible sacrée ou portant des symboles chrétiens ou récitant des prières chrétiennes ou chantant des louanges et des chants d’adoration ».

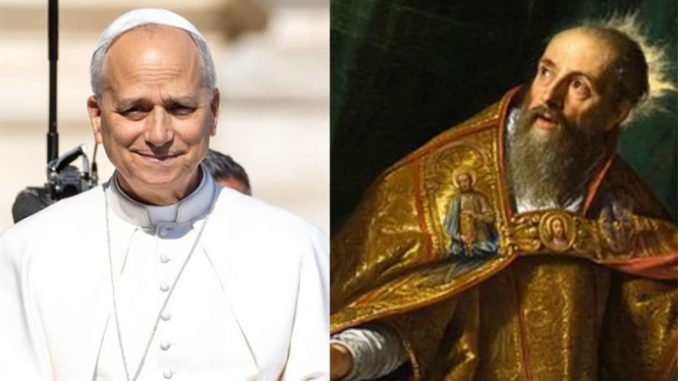

Les assassinats ciblés de chrétiens au Nigeria sont devenus un sujet de vive préoccupation pour l'Église. Dans un entretien accordé à CWR, Ignatius Kaigama , archevêque d'Abuja, a déclaré : « L'insécurité croissante continue de hanter notre nation. Les insurgés de Boko Haram, les milices pastorales, les bandits et les soi-disant hommes armés inconnus continuent de semer la terreur dans différentes régions du pays. »

Le père Moses Aondover, vicaire général pastoral, directeur des communications et prêtre de la paroisse du Saint-Esprit à Makurdi, a décrit les tueurs de chrétiens comme des « animaux et des barbares ».

« Chaque attaque modifie la composition démographique des chrétiens », a-t-il déclaré à CWR. Il a ajouté que les victimes sont des « vies humaines gâchées. Ce ne sont pas des chiffres qui comptent ! »

« Ce sont des vies humaines gaspillées, pas de simples statistiques ! », a-t-il souligné.

La crise est aggravée par les accusations de complicité de l'armée nigériane dans les massacres de chrétiens. Franc Utoo, originaire de Yelewata et ancien assistant du gouverneur Samuel Ortom (aujourd'hui aux États-Unis), pointe l'infiltration djihadiste comme l'une des principales raisons.

« Mettre fin au terrorisme peul est à la portée de l'armée », a affirmé Utoo à TruthNigeria, « mais il n'y a pas de volonté politique. Certains membres de l'armée et des dirigeants politiques – principalement peuls – voient dans cette violence un moyen d'étendre l'influence de l'islam et de créer un territoire peul à travers l'Afrique de l'Ouest. »

Le Père Moses Aondover Iorapuu déplore que les appels désespérés à une intervention internationale se heurtent systématiquement au silence. « L'aide n'arrive tout simplement pas », a-t-il déclaré.

Face à cet abandon, le Père Iorapuu insiste sur le fait que les chrétiens n’ont d’autre choix que de prendre leur défense.

« Ceux qui peuvent se défendre ne devraient plus regarder dehors. Un adage africain dit que si vous voyez la maison de votre voisin en feu, vous devriez vite verser de l'eau sur votre toit. »

Emeka Umeagbalasi, directeur d'Intersociety, a déclaré à CWR qu'il était temps que l'administration Trump désigne à nouveau le Nigéria comme « pays particulièrement préoccupant », une désignation par le secrétaire d'État américain pour les pays qui ont commis ou toléré des « violations particulièrement graves de la liberté religieuse ».

Le 7 décembre 2020, le secrétaire d’État américain de l’époque, Mike Pompeo, qui a servi dans la première administration de Trump, a annoncé pour la première fois l’inclusion du Nigéria sur la liste du CPC, citant des « violations systématiques, continues et flagrantes de la liberté religieuse ».

Le 17 novembre 2021, cependant, l'administration Biden a inexplicablement retiré le Nigéria de la liste du CPC lors d'une visite à Abuja. Le secrétaire d'État Antony Blinken, à l'époque, avait reconnu la violence ambiante, mais avait cité des « progrès » dans les efforts du gouvernement nigérian, notamment les opérations militaires contre les djihadistes et les dialogues interreligieux.

Les groupes de défense des droits humains ont fermement condamné cette décision. Open Doors l'a qualifiée de « coup dévastateur », soulignant que les meurtres de chrétiens avaient augmenté en 2021.

Face à l'escalade des attaques contre les chrétiens au Nigéria, le rapport d'Intersociety appelle le gouvernement américain à prendre des mesures décisives. Il préconise notamment la reclassification du Nigéria comme pays particulièrement préoccupant et la conditionnalité de l'aide américaine au Nigéria à des progrès vérifiables en matière de protection de la liberté religieuse.

Ces attaques ont suscité des critiques de la part du gouvernement américain. « L'administration Trump condamne avec la plus grande fermeté ces violences atroces contre les chrétiens », a affirmé la Maison Blanche dans un communiqué , soulignant que la liberté religieuse représente à la fois un impératif moral et un pilier fondamental de la politique étrangère américaine.

Les défenseurs des droits de l’homme appellent les gouvernements africains à rendre justice, à reconstruire les communautés détruites et à déployer des forces de sécurité pour protéger les villages vulnérables – des actions qui, selon eux, auraient dû être prises depuis longtemps.

« Pendant trop longtemps, le monde a ignoré le massacre horrible des chrétiens », a déploré Henrietta Blyth, PDG d’Open Doors UK and Ireland.

Cette négligence est profondément ressentie par les familles des victimes, qui rejettent les condoléances du gouvernement comme étant creuses et insistent : « La protection n’est pas négociable. »

.png)