Une nouvelle affaire hongroise commence à l’occasion du match de football Allemagne-Hongrie. La municipalité allemande voulait illuminer le stade de Munich aux couleurs de l’arc-en-ciel de la communauté LGBT, afin de protester contre une loi annoncée la semaine dernière par le gouvernement de Viktor Orban. L’UEFA, organisatrice de l’Euro de football, a refusé, se disant «une instance politiquement et religieusement neutre». Cette neutralité a soulevé aussitôt un tollé aussi bien chez les dirigeants de nombreux pays européens que dans les médias: les lois sociétales récentes ne sont plus considérées comme des prises de position, face auxquelles on pourrait être neutre, mais comme des évidences substantielles, une sorte de droit naturel, face auquel un opposant devient indigne. Là-dessus, quinze États membres de l’Union européenne ont demandé à la Commission d’agir face à ce texte de loi qui interdit la «promotion» de l’homosexualité auprès des mineurs. La Hongrie s’est retrouvée une nouvelle fois sous les critiques et injures.

Que dit le texte incriminé? Il prévoit que «la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l’identité de genre, le changement de sexe et l’homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans». Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s’est exclamée: «Le projet de loi hongrois est une honte. Ce projet de loi est clairement discriminatoire envers les personnes sur la base de leur orientation sexuelle et va à l’encontre de toutes les valeurs fondamentales de l’Union européenne.»C’est une législation «indigne de l’Europe», a fustigé le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn, «les gens ont le droit de vivre comme ils veulent, on n’est plus au Moyen Âge». Le ministre délégué allemand aux Affaires européennes, Michael Roth, a dénoncé des dispositions qui «violent clairement les valeurs de l’UE», et Emmanuel Macron a fait la même déclaration.

Il est vrai qu’une ambiguïté existe sur la portée du projet de loi. Certains jugent que les «contenus» interdits pourraient inclure les publicités susceptibles d’être vues par des mineurs, ce qui est un autre sujet.

Notre réflexion porte ici sur l’éducation dans la famille. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré que «cette loi ne dit rien sur l’orientation sexuelle des adultes. Elle dit seulement que, tant que les enfants ont moins de 18 ans, leur éducation sexuelle relève exclusivement de leurs parents, c’est tout».Comment comprendre qu’une communauté de liberté (l’Europe institutionnelle), qui s’était étendue dans la joie après la chute du communisme, en soit venue à imposer si radicalement une seule vision éthique ?

Que ce simple point suscite l’hystérie: cela montre à quel degré d’idéologie imposée en est arrivée l’Union européenne. Il faut rappeler en passant que le gouvernement Orban a été élu démocratiquement. Les défenseurs de la loi ont été obligés de préciser cette évidence que le vote du Parlement hongrois est «une compétence nationale qui ne devrait pas être remise en question», ce qui en principe va de soi, mais justement ne va plus de soi, en raison d’une vision libertaire dont l’Union voudrait assurer l’obligation, sous peine de sanctions (on en parle).

Comment démêler cela? Comment comprendre qu’une communauté de liberté (l’Europe institutionnelle), qui s’était étendue dans la joie après la chute du communisme, en soit venue à imposer si radicalement une seule vision éthique? Laquelle apparaît à ses adeptes comme la chose la plus naturelle du monde, une sorte de loi naturelle en somme, qui serait récusée seulement par «les barbares» (à l’extérieur, comme les pays musulmans) et «les criminels» (à l’intérieur, comme les gouvernements illibéraux, les conservateurs et les résidus cathos).

Il peut être utile à cet égard de faire la distinction entre la tolérance et la légitimation. Le cas que nous avons sous les yeux montre, comme bien d’autres, à quel point la tolérance est mal aimée: tolérer, c’est supporter, au sens étymologique, sans pour autant apprécier, sans être d’accord. Mot de Voltaire: je ne vous approuve pas, mais je ferai tout pour que vous puissiez vous exprimer. Or aujourd’hui ce mot est caduc: la tolérance de Voltaire apparaît comme une condescendance et, finalement, un mépris. On ne nous demande pas de tolérer tous les comportements: mais de les légitimer. On ne vous demande pas seulement de laisser faire, mais d’approuver et de complimenter. Ce qui est bien différent ; il faudrait affirmer que tous les comportements sont également bons, valables, justifiables. Dans une société libérale, la tolérance est de mise et, pour cette raison, les comportements les plus divers (à condition de ne pas s’attaquer à autrui) sont légalisés. Mais la légitimation est bien autre chose: il s’agit de cautionner, de «juger bon». Nous savons bien que, sur nombre de sujets, nous sommes tolérants parce que libéraux, quoique sans légitimer. Je puis tolérer les caricatures de Mahomet parce que je suis libérale, tout en jugeant personnellement que ce type de caricature est moralement illégitime, parce qu’on n’insulte pas le dieu des autres, de même qu’on n’insulte pas la mère des autres ni la patrie des autres, affaire de respect.

Or la question de la distinction entre tolérance et légitimité touche justement l’éducation dans la famille, car c’est la famille qui transmet les jugements de légitimité et d’illégitimité, au regard des croyances. Et les croyances posent les limites et les justifient. Je puis tolérer la légalisation du changement de genre, parce que je suis libérale, mais sans accepter pour autant, et cela pour des raisons d’éthique personnelle, qu’on vienne le proposer en classe (donc dans mon dos) à mon enfant.Il est désastreux que les gens intelligents qui nous gouvernent se croient tenus de crier à la discrimination dès qu’un jugement se manifeste, et de traiter de criminels ceux qui jugent que des limites existent

Autant il est nécessaire, si nous sommes des sociétés libérales, comme c’est le cas dans l’Union européenne, de tolérer tous les comportements et de respecter les personnes concernées, autant il est normal que chaque courant, mouvement social, famille, nourrisse sa propre idée de la légitimité de tel ou tel comportement. C’est pourquoi le gouvernement Orban juge inopportun qu’un seul courant de pensée s’impose dans les écoles. C’est aux familles de porter des jugements, et la plupart des Français ne pensent pas autrement, car ce n’est pas à une idéologie d’État d’éduquer les enfants. Considérer que tous les comportements sont également légitimes, c’est une manière de voir libertaire, respectable comme les autres parce que nous sommes dans une société libérale, mais que tous ne sont pas tenus de légitimer, et qui a fortiori n’a pas justification à s’imposer à tous, d’autant moins à s’imposer aux enfants dans les écoles.

Le grand naufrage des élites libérales contemporaines est de récuser toute réflexion sur les limites. Il est désastreux que les gens intelligents qui nous gouvernent se croient tenus de crier à la discrimination dès qu’un jugement se manifeste, et de traiter de criminels ceux qui jugent que des limites existent. Une société n’est pas obligée de tout relativiser pour être libre.

Plus grave encore: le grand naufrage de nos élites est dans le déni de la conscience personnelle, dont la grandeur est de pouvoir décider si elle légitime ou non ce qu’elle tolère et de pouvoir transmettre cela à ses enfants. Mais la conscience personnelle, et en dépit de toutes les déclarations grandiloquentes, nul ne pourra nous l’enlever.

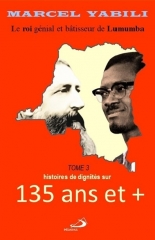

« [… ] C’est pour en finir avec des histoires épouvantables et indignes, qu’un Congolais de la RD Congo, Marcel Yabili (**) a écrit une trilogie : «Le roi génial et bâtisseur de Lumumba» (***). Il a ainsi révélé les fake news (Tome1) et organisé un tribunal (Tome 2) sur Léopold II. Le troisième volume est consacré à 135 ans d’hommes désireux et dignes de droits fondamentaux et de vraies histoires, surprenantes et souvent agréables.

« [… ] C’est pour en finir avec des histoires épouvantables et indignes, qu’un Congolais de la RD Congo, Marcel Yabili (**) a écrit une trilogie : «Le roi génial et bâtisseur de Lumumba» (***). Il a ainsi révélé les fake news (Tome1) et organisé un tribunal (Tome 2) sur Léopold II. Le troisième volume est consacré à 135 ans d’hommes désireux et dignes de droits fondamentaux et de vraies histoires, surprenantes et souvent agréables. L’auteur livre un exemple du jour. La RTBF a annoncé avec fracas que « les œuvres d’art pillées par la Belgique seront restituées à la RDC». Il s’agit, en fait, de seulement 0,3% des pièces qui se trouvent au musée de Tervuren, soient 283 sur 85.000 objets. Dans cette affaire, il est impossible d’annoncer la vérité, à savoir que 99,7% des œuvres congolaises à Tervuren n’ont pas été pillées. Mais la RTBF a choisi délibérément d’exprimer l’humiliation et la victimisation des Congolais pour moins que rien.

L’auteur livre un exemple du jour. La RTBF a annoncé avec fracas que « les œuvres d’art pillées par la Belgique seront restituées à la RDC». Il s’agit, en fait, de seulement 0,3% des pièces qui se trouvent au musée de Tervuren, soient 283 sur 85.000 objets. Dans cette affaire, il est impossible d’annoncer la vérité, à savoir que 99,7% des œuvres congolaises à Tervuren n’ont pas été pillées. Mais la RTBF a choisi délibérément d’exprimer l’humiliation et la victimisation des Congolais pour moins que rien. Le hasard de la différence de peaux montre qu’un raciste se contente de regarder des ombres noires, sans jamais voir des êtres humains et leurs personnalités. En Europe, on regarde le plus grand crime imputé à Léopold II, celui d’avoir fait «travailler» les Congolais, mais on ne voit pas que les Congolais ont mis le «travail» dans leur devise, la même qu’au temps de Léopold II. Les Congolais sont des léopoldiens qui se sont approprié des frontières négociées par Léopold II; ils n’acceptent pas la balkanisation du pays etc.»

Le hasard de la différence de peaux montre qu’un raciste se contente de regarder des ombres noires, sans jamais voir des êtres humains et leurs personnalités. En Europe, on regarde le plus grand crime imputé à Léopold II, celui d’avoir fait «travailler» les Congolais, mais on ne voit pas que les Congolais ont mis le «travail» dans leur devise, la même qu’au temps de Léopold II. Les Congolais sont des léopoldiens qui se sont approprié des frontières négociées par Léopold II; ils n’acceptent pas la balkanisation du pays etc.»