En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

1.600 célébrations de Noël en Belgique francophone

accueilleront probablement plus de 160.000 participants

Blegny, le 22 décembre 2023. Egliseinfo.be, le GPS des clochers en Belgique francophone, recense plus de 1.600 célébrations de Noël réparties sur la veille de Noël, ce dimanche 24, et le jour de Noël, ce lundi 25. L’offre de messes est stable par rapport à 2022 et même en légère croissance par rapport à 2019, signe de la vitalité de l’Eglise catholique après les limitations des messes dues au Covid-19. Elles accueilleront probablement plus de 160.000 participants francophones, soit environ 40% des 404.000 participants belges aux messes de Noël 2022 recensées dans le rapport annuel 2023 de l’Eglise catholique de Belgique. A cela, il faudrait encore ajouter les centaines de messes dans les écoles, maisons de repos, hôpitaux et prisons. Pas de doute, Noël rassemble.

Les paroisses, unités pastorales, abbayes et communautés catholiques proposent une offre adaptée à tous les publics. Environ 500 célébrations auront lieu en fin d’après-midi ou début de soirée durant la veillée du dimanche 24 décembre. Egliseinfo.be relève de nombreuses messes adaptées aux enfants, dans les aumôneries d’hôpitaux ou encore dans les maisons de repos. Beaucoup de courageux rejoindront environ 350 messes de minuit. Enfin, plus de 760 célébrations sont proposées dans les diocèses et communautés francophones le jour de Noël, qui tombe cette année le lundi 25 décembre.

Cette année du 800ème anniversaire de la crèche par saint François d’Assise à Greccio en Italie, la plupart des églises sont ouvertes et accueillent de nombreux visiteurs. Il est intéressant de souligner la créativité et la convivialité observées dans de nombreuses communautés catholiques. Des milliers d’enfants sont impliqués dans des contes et récits de Noël. Plusieurs repas solidaires de Noël rassembleront des centaines de bénévoles, d’isolés, de pauvres et de familles, comme par exemple ceux proposés par la paroisse sainte Julienne à Salzinnes-Namur, l’unité pastorale de Boetendael à Uccle ou encore la communauté Sant’Egidio à Liège. On ne compte plus les concerts de Noël ni les activités en lien avec la fête de la nativité de Jésus-Christ. Cette année, on observe un engouement particulièrement important pour les concerts de Noël qui ont lieu dans les églises ou sur les podiums des marchés ou villages de Noël.

« Chaque année, Noël représente le pic des recherches des horaires de messe sur notre plateforme egliseinfo.be. Nous nous attendons à plus de 200.000 pages vues sur la période et plus de 100 recherches chaque minute le 24. Complémentaire aux sites internet des paroisses, egliseinfo.be facilite les recherches via les moteurs de recherche qui représentent 90% des accès à la plateforme. Outre les pratiquants réguliers, les catholiques en visite dans leurs familles ou en vacances recherchent les célébrations proches de leur lieu de vacances. La fête de Noël reste d’ailleurs une des plus grandes fêtes en Belgique », dit Jacques Galloy, initiateur de la plateforme egliseinfo.be.

« De plus en plus de personnes recherchent les horaires des messes via internet. Notre service est de faciliter ces recherches avec les technologies informatiques les plus avancées. Nous travaillons en lien étroit avec les diocèses, les abbayes et des centaines de bénévoles. Chaque année, notre équipe mène une campagne de Noël en contactant les lieux de culte et en proposant des formations », explique Gabriel Crutzen, webmaster d’egliseinfo.be.

Pour les chrétiens, la fête de Noël tire son nom du latin natalis qui signifie « naissance » ou « nativité ». Elle célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes. Le nom de Jésus veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Ce nom même révèle son identité et sa mission, sauver les hommes et les conduire vers Dieu, le Père. La fête de Noël constitue en premier lieu une célébration de la vie et de l'innocence. L'histoire de cet enfant né dans une étable a un sens pour tout le monde. Lorsque l'on se réunit en famille pour fêter Noël, en accordant une place particulière aux enfants et en ouvrant sa maison à autrui, aux réfugiés, aux pauvres et aux isolés, cela participe à l'esprit de Noël, que l'on soit croyant ou non.

Pour les Chrétiens du monde entier, Noël est la fête la plus importante avec Pâques. Elle est apparue dans le calendrier chrétien au 4ème siècle à Rome. La date du 25 décembre fut choisie car elle s'accordait particulièrement bien avec la symbolique de la nativité. En effet, Jésus-Christ est “lumière pour le monde” d’après les écritures bibliques. Aussi, la date est proche du solstice d'hiver qui s'accompagnait de rites païens depuis l’antiquité. En effet, une fois le solstice d'hiver passé, le jour croît jusqu'au solstice d'été. Le jour l'emporte enfin sur la nuit. Déjà au 8è siècle avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe proclamait à Jérusalem: “Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière; sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de l’ombre, une lumière resplendit”.

A propos d’Egliseinfo.be

Egliseinfo.be est une start-up catholique belge qui géolocalise gratuitement les clochers et les horaires des célébrations. Lancée à Pâques 2014, elle regroupe 2.500, soit 95%, des clochers et paroisses de Belgique francophone. Ce projet collaboratif est porté par des chrétiens laïcs en partenariat avec des diocèses belges francophones et CathoBel.

Qui seront nos futurs prêtres ? C’est pour répondre à cette question que La Croix a mené une vaste enquête auprès des séminaristes français. Sur les 673 hommes qui se destinent à servir les diocèses français (sont donc exclus de cette enquête les futurs prêtres français des communautés religieuses ou des instituts traditionalistes), ils ont été un peu plus de 430 à répondre au questionnaire qui leur était adressé par le quotidien.

Génération Benoît XVI

Mais de quelle sensibilité sont ces prêtres ? Plusieurs questions posées permettent d’entrevoir un profil conservateur. Ainsi, près de la moitié des séminaristes ont déjà fréquenté une communauté traditionnaliste et la même proportion compte porter la soutane « régulièrement » durant leur sacerdoce. La messe selon le rite tridentin n’est d’ailleurs pas un sujet à leurs yeux : un tiers disent qu’elle « ne correspond pas à leurs attentes mais qu’ils n’ont rien contre », 7 % espèrent la célébrer souvent et 14 % apprécient autant célébrer les deux rites. Sans surprise pour cette génération, 39 % jugent que parmi les papes, Benoît XVI leur a le plus apporté.

Malgré cela, les séminaristes sont loin de rejeter l’Eglise actuelle. A une très grande majorité (83 %), ils disent se sentir « en affinité » avec le pape François. De même, ils portent une vision plutôt positive de Vatican II puisque 58 % d’entre eux considèrent que ce concile « reste encore à mettre en œuvre » et qu’ils comptent « s’y employer ». 24 % considèrent qu’il s’agit d’un « bel héritage » mais que sa mise en œuvre à entrainé des dérives qu’il faut gommer. Seul 1 % rejette ce concile, considérant qu’il est « allé trop loin dans la réforme de l’Eglise ».

Sur les questions d’inclusion des femmes dans l’Eglise ou bien d’évolution du sacerdoce, une proportion importante se montre plutôt ouverte. Ainsi, plus de 40 % des séminaristes considèrent que les femmes devraient bénéficier de plus de reconnaissance et de plus de responsabilités au sein de l’Eglise. Sur la question du célibat des prêtres, si la majorité ne le remet pas en cause, un important contingent (29 %) considère qu’il devrait être possible d’ordonner des hommes mariés.

Appelés à témoigner du Christ dans une France multiconfessionnelle, 57 % des futurs prêtres répondent que rencontrer et dialoguer avec nos compatriotes musulmans est une « priorité ». L’évangélisation sera donc un socle de leur sacerdoce. Pourtant, c'est avant tout la célébration des sacrements qui sera au centre de leur vie de prêtre selon 70 % d’entre eux.

Lire également : Sur les cendres des scandales et des tensions, la résilience des catholiques de France

De l'Homme Nouveau (sur youtube) :

Chers Amis,

Dans quelques jours nous aurons la grande joie de célébrer la naissance du Christ. Cette grande fête chrétienne, qui commémore l’Incarnation du Sauveur, est inscrite dans notre tradition et ne laisse personne indifférent.

Mais la venue de l’Enfant Jésus peut-elle encore être considérée comme une fête chrétienne à l’heure de la sécularisation, de la surconsommation et de la subversion complète de ce grand événement par les municipalités ?

Pour ce dernier Club des Hommes en noir de l’année 2023, l’abbé Hervé Benoît, l’abbé Marc Guelfucci et l’abbé Grégoire Célier ainsi que Jean-Pierre Maugendre entourent Philippe Maxence pour souligner l’importance de Noël, en rappeler l’origine, décrire les aspects liturgiques de cette fête ainsi que les pieuses traditions qui y sont liées, tout en dénonçant avec force ce qui dénature aujourd’hui la célébration de Noël.

D'Edgar Beltran sur The Pillar :

Cardinal Fernández : la bénédiction des couples de même sexe "ne valide ni ne justifie rien".

23 décembre 2023

Les dirigeants de l'Église ont été en proie à un vif débat cette semaine, après que le Dicastère du Vatican pour la doctrine de la foi a publié lundi Fiducia supplicans, une déclaration qui offre un cadre pour les bénédictions cléricales des couples de même sexe et d'autres personnes vivant dans des relations en dehors du mariage.

Certaines conférences épiscopales et certains diocèses qui avaient déjà donné leur feu vert à de telles bénédictions, notamment en Belgique et en Allemagne, ont vu dans le document une validation de leur approche de la question, certains promettant de défier le document en publiant des directives pour la bénédiction liturgique des couples de même sexe - une mesure interdite par la déclaration du DDF.

Mais certaines conférences épiscopales d'Afrique et d'Asie se sont opposées au document, certaines interdisant la mise en œuvre de la Fiducia supplicans sur leur territoire. Un cardinal a contesté l'orthodoxie doctrinale du document, tandis que le chef de l'Église gréco-catholique ukrainienne a déclaré que le texte ne s'appliquait pas à sa congrégation.

Au cours de cette semaine difficile pour l'Église, The Pillar a contacté le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la doctrine de la foi, pour lui poser des questions sur le document et les réactions qu'il a suscitées. (traduction avec deepL)

Cardinal Fernandez, la Fiducia supplicans "reste ferme sur la doctrine traditionnelle de l'Église sur le mariage, n'autorisant aucun type de rite liturgique ou de bénédiction similaire à un rite liturgique qui puisse créer une confusion".

Elle affirme également que les bénédictions dont il est question "ne doivent pas être fixées rituellement par les autorités ecclésiales afin d'éviter toute confusion avec la bénédiction propre au sacrement de mariage" et que "ces bénédictions non ritualisées ne cessent jamais d'être des gestes simples qui constituent un moyen efficace d'accroître la confiance en Dieu des personnes qui les demandent, tout en veillant à ce qu'elles ne deviennent pas un acte liturgique ou semi-liturgique, semblable à un sacrement".

Or, plusieurs conférences épiscopales ont approuvé des rituels de bénédiction de couples en situation irrégulière.

Cela contredit-il la déclaration ?

La déclaration distingue très clairement les deux formes de bénédiction : l'une avec un format liturgique-rituel et l'autre propre au travail pastoral - c'est sa contribution spécifique.

Certains épiscopats ont avancé des formes ritualisées de bénédiction des couples irréguliers, ce qui est inadmissible. Ils devraient reformuler leur proposition à cet égard.

Fiducia supplicans dit que : Dans une brève prière précédant cette bénédiction spontanée, le ministre ordonné pourrait demander pour les personnes la paix, la santé, un esprit de patience, de dialogue et d'entraide, mais aussi la lumière et la force de Dieu pour qu'elles puissent accomplir pleinement sa volonté.

Elle ajoute que : Ces formes de bénédiction expriment une supplication pour que Dieu accorde les aides qui viennent des impulsions de son Esprit - ce que la théologie classique appelle la "grâce actuelle" - afin que les relations humaines puissent mûrir et grandir dans la fidélité à l'Évangile, qu'elles soient libérées de leurs imperfections et de leurs fragilités, et qu'elles puissent s'exprimer dans la dimension toujours plus grande de l'amour divin.

Ces passages signifient-ils que la motivation première pour donner une telle bénédiction doit être que le couple en "situation irrégulière" conforme sa vie aux enseignements moraux et doctrinaux de l'Église ?

Ces types de bénédictions sont simplement des canaux pastoraux simples qui aident à exprimer la foi des personnes, même si ces personnes sont de grands pécheurs.

Ainsi, en donnant cette bénédiction à deux personnes qui se présentent spontanément pour la demander, on peut légitimement demander à Dieu de leur accorder la santé, la paix, la prospérité - des choses que nous demandons tous et qu'un pécheur peut également demander.

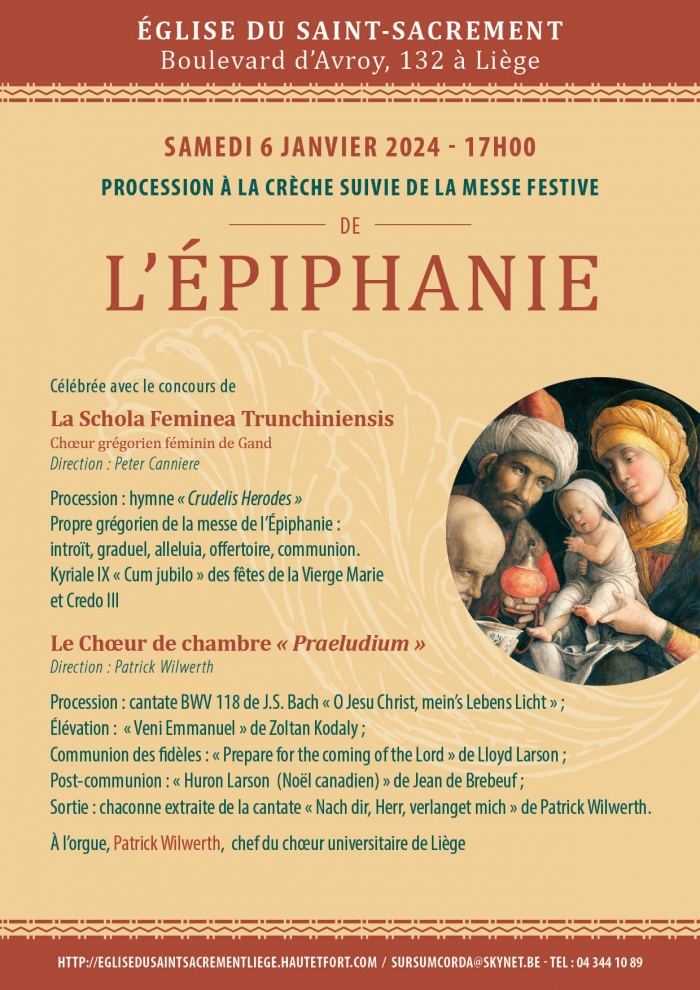

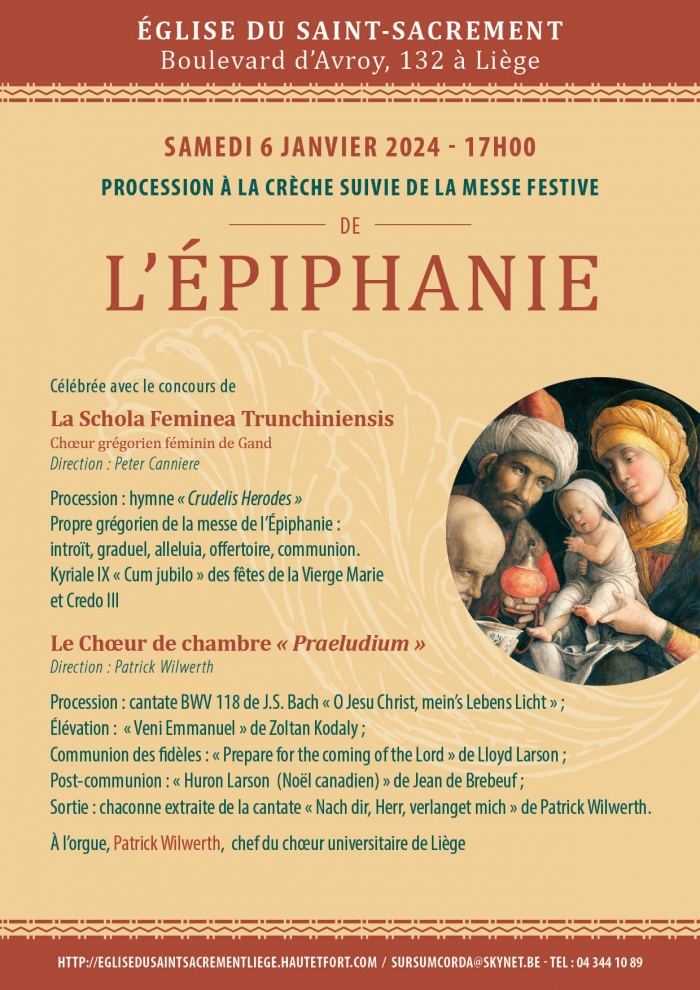

Inauguration de la crèche de Noël

Messes du Jour de Noël

10h00 : messe célébrée en latin (missel de 1962), chants grégoriens (schola du Saint-Sacrement), Carol « have yourself à Merry christmas » et « Shalom aleikem qui est un chant de paix en hébreux (soprano solo), adeste fideles (hymne traditionnel, XVIIIe s.) et orgue (Patrick Wilwerth).

11h15 : messe célébrée en français (missel de 1970), motets et hymnes de Noël, chants grégoriens et orgue (sœur Marie-Elie)

Du site de l'ECLJ :

Madame, Monsieur,

La fête de la Nativité apporte toujours une grande joie aux chrétiens, par cette visite extraordinaire de Dieu fait homme. En cette fin de l'Avent, nous avons plus qu'une pensée, nous continuons d'agir pour les chrétiens persécutés dans le monde entier, afin qu'ils puissent fêter Noël et toutes les autres fêtes dans la paix et la sérénité.

Pétition pour la défense des chrétiens persécutés

En Algérie d'abord, nous venons d'envoyer un courrier à la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction pour qu'elle visite officiellement l'Algérie. Ce pays fait tout pour limiter la liberté religieuse des chrétiens. Le 27 novembre 2023, le vice-président de l’Église protestante d’Algérie a été condamné en appel à un an de prison et 100 000 dinars d’amende pour avoir célébré un culte non autorisé, dans un édifice non permis à cet effet. Malgré la multiplication arbitraire des emprisonnements de chrétiens et des fermetures d’églises, la communauté évangélique autochtone se développe...

En Turquie ensuite, les attaques visant les sites chrétiens accusent une hausse significative depuis 2015, selon la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale. Cette Commission déplore que « dans de nombreux cas, la police n'appréhende pas les agresseurs, et dans les cas où les agresseurs sont arrêtés, ils bénéficient souvent d'un traitement indulgent de la part des tribunaux turcs ». La non-exécution par la Turquie des condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme est de surcroît très élevée.

En Éthiopie où se déroule depuis trois ans le conflit le plus meurtrier de notre siècle, l'ECLJ agit auprès des Nations unies pour dénoncer les persécutions de "l'armé de libération Oromo" contre les chrétiens et leurs églises. Le mois dernier, nous avons écrit à la Directrice générale de l’UNESCO, Madame Audrey Azoulay pour lui demander d'agir conformément à son mandat pour la protection des églises de Lalibela, inscrites au patrimoine et d’appeler à leur sauvegarde.

En Europe, nous dénonçons sans relâche la christianophobie institutionnelle.

Le nombre de crimes de haine contre les chrétiens augmente d’année en année. Malgré cela, l’Union européenne a encore passé sous silence la haine antichrétienne dans sa communication du 6 décembre 2023 «Pas de place pour la haine: une Europe unie contre la haine» et refuse toujours de se doter d’un «coordinateur de la lutte contre la christianophobie». La Cour européenne des droits de l’homme quant à elle encourage clairement le blasphème antichrétien sous couvert de la liberté d’expression.

L'Église orthodoxe enfin est en proie à de graves difficultés internes en raison du conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi externes, particulièrement en Turquie. Ce sont deux des sujets que nous abordons longuement dans notre dernière vidéo avec le nouveau Président du Comité des directeurs de l'ECLJ, Andrew Ekonomou. Nous l'avons entièrement doublée en français afin que vous puissiez tous en profiter pleinement :

Toute l'équipe de l'ECLJ vous souhaite un très saint et joyeux Noël et vous remercie pour votre soutien:

«Le pape aime les gestes forts mais le problème c’est que là, il y va trop fort. Pour arrêter le cardinal Angelo Becciu, il a fait changer les lois en cours de procès. Il inquiète, il terrorise, il va créer un blocage de plus au niveau de son pontificat», explique Jean-Marie Guénois.

Du site du Figaro TV :

Religion : le vrai visage du pape François – Le livre de Jean-Marie Guénois

Jean-Marie Guénois, journaliste au Figaro et auteur de « Pape François : La révolution » (Gallimard), était l’invité de Vincent Roux dans « Points de Vue ».

(remettre le curseur de la video au point de départ)

Du Cardinal Müller sur The Pillar :

Müller - "Fiducia supplicans" se contredit elle-même

21 décembre 2023

Le Vatican a suscité cette semaine un vaste débat parmi les évêques et d'autres responsables de l'Église, après la publication lundi de Fiducia supplicans, qui offre un cadre pour les bénédictions cléricales des couples de même sexe.

Si certains ont loué le texte du Dicastère pour la doctrine de la foi, d'autres ont exprimé de sérieuses inquiétudes, et certaines conférences épiscopales ont repoussé la mise en œuvre du document dans leur pays.

La Fiducia supplicans a été rédigée par le cardinal Victor Manuel Fernandez, qui a été nommé à la tête du Dicastère pour la doctrine de la foi au début de l'année.

Mais le cardinal Gerhard Müller, qui a dirigé le bureau doctrinal du Vatican de 2012 à 2017, a déclaré dans un essai jeudi que le texte est "auto-contradictoire" et "nécessite une clarification supplémentaire".

Mgr Müller a envoyé cet essai, avec une autorisation exclusive de publication, à The Pillar, ainsi qu'à des publications travaillant en italien, en espagnol et en allemand.

À la lumière du débat actuel sur la Fiducia supplicans et sur le rôle de Mgr Müller dans l'Église, The Pillar publie son essai ci-dessous, dans son intégralité :

La seule bénédiction de notre mère l'Église est la vérité qui nous libérera. Note sur la déclaration Fiducia supplicans

Cardinal Gerhard Ludwig Müller

Avec la Déclaration Fiducia supplicans (FS) sur la signification pastorale des bénédictions, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi (DDF) a fait une affirmation qui n'a pas de précédent dans l'enseignement de l'Église catholique. En effet, ce document affirme qu'il est possible pour un prêtre de bénir (non pas liturgiquement, mais en privé) des couples qui vivent une relation sexuelle en dehors du mariage, y compris des couples de même sexe. Les nombreuses questions soulevées par les évêques, les prêtres et les laïcs en réponse à ces déclarations méritent une réponse claire et sans équivoque.

Cette déclaration ne contredit-elle pas clairement l'enseignement catholique ? Les fidèles sont-ils obligés d'accepter ce nouvel enseignement ? Le prêtre peut-il pratiquer ces nouvelles pratiques qui viennent d'être inventées ? Et l'évêque diocésain peut-il les interdire si elles avaient lieu dans son diocèse ? Pour répondre à ces questions, voyons ce que le document enseigne exactement et sur quels arguments il s'appuie.

Le document, qui n'a été ni discuté ni approuvé par l'Assemblée générale des cardinaux et évêques de ce dicastère, reconnaît que l'hypothèse (ou l'enseignement ?) qu'il propose est nouvelle et qu'elle se fonde principalement sur le magistère pastoral du pape François.

Selon la foi catholique, le pape et les évêques peuvent mettre certains accents pastoraux et relier de manière créative la vérité de la Révélation aux nouveaux défis de chaque époque, comme par exemple dans le domaine de la doctrine sociale ou de la bioéthique, tout en respectant les principes fondamentaux de l'anthropologie chrétienne. Mais ces innovations ne peuvent aller au-delà de ce qui leur a été révélé une fois pour toutes par les apôtres comme parole de Dieu (Dei verbum 8). En effet, aucun texte biblique, aucun texte des Pères et des Docteurs de l'Eglise, aucun document antérieur du magistère ne vient étayer les conclusions de FS. De plus, ce que nous voyons n'est pas un développement mais un saut doctrinal. Car on ne peut parler de développement doctrinal que si la nouvelle explication est contenue, au moins implicitement, dans la Révélation et, surtout, ne contredit pas les définitions dogmatiques. Et un développement doctrinal qui atteint un sens plus profond de la doctrine doit s'être produit graduellement, à travers une longue période de maturation. En fait, la dernière déclaration magistérielle sur ce sujet a été émise par la Congrégation pour la doctrine de la foi dans un responsum publié en mars 2021, il y a moins de trois ans, et elle a catégoriquement rejeté la possibilité de bénir ces unions. Cela s'applique aussi bien aux bénédictions publiques qu'aux bénédictions privées pour les personnes vivant dans des conditions de péché.

Comment FS justifie-t-elle la proposition d'une nouvelle doctrine sans contredire le document précédent de 2021 ?

Tout d'abord, FS reconnaît que les Responsum de 2021 de la CDF et l'enseignement traditionnel, valide et contraignant sur les bénédictions ne permettent pas de bénir dans des situations qui sont contraires à la loi de Dieu, comme dans le cas d'unions sexuelles hors mariage. Cela est clair pour les sacrements, mais aussi pour d'autres bénédictions que FS appelle "liturgiques". Ces bénédictions "liturgiques" appartiennent à ce que l'Église a appelé les "sacramentaux", comme en témoigne le Rituale Romanum. Dans ces deux types de bénédictions, il doit y avoir un accord entre la bénédiction et l'enseignement de l'Église (FS 9-11).

Lettre apostolique du pape François sur la signification de la crèche de Noël

archive 2019

(CNS photo/Vatican Media)

(CNS photo/Vatican Media)

Voici la lettre apostolique du pape François, "Admirabile signum", sur la signification et la valeur de la crèche de Noël. Document signé lors de sa visite au sanctuaire de la crèche, à Greccio, le dimanche 1er décembre 2019:

De Rocco Buttiglione sur Vatican News :

Bénédictions : Une évolution pastorale ancrée dans la tradition

Le professeur italien Rocco Buttiglione, membre de l'Académie pontificale des sciences sociales, décrit la Déclaration Fiducia supplicans du Dicastère pour la doctrine de la foi comme presque révolutionnaire et comme un retour aux origines de l'Église et à la présence missionnaire du Christ dans l'histoire de l'humanité.

Par

La Déclaration "Fiducia supplicans" sur le sens pastoral des bénédictions du Dicastère pour la Doctrine de la Foi marque un authentique développement pastoral solidement ancré dans la tradition de l'Eglise et sa théologie morale. Le cardinal préfet du dicastère, Víctor Manuel Fernández, fait judicieusement précéder la déclaration d'une brève présentation dans laquelle il explique, entre autres, ce que la déclaration n'est pas : ce n'est pas un feu vert au mariage gay, ni un changement dans la doctrine de l'Église concernant les relations sexuelles en dehors du mariage, qui sont toujours un grave sujet de péché. Elle ne change donc rien ? Non, il change beaucoup de choses ; c'est presque une révolution. Dans l'histoire de l'Église, cependant, toute révolution authentique est en même temps un retour aux origines, à la présence missionnaire du Christ dans l'histoire humaine.

Le point de départ de la réalité que la Déclaration a à l'esprit est celui d'un couple en situation "irrégulière" qui demande une bénédiction. Pour éviter tout malentendu, imaginons qu'ils s'adressent non pas à un prêtre mais à leurs parents. Donneriez-vous cette bénédiction ? Je la donnerais. Je ne bénirais pas la relation sexuelle irrégulière. Cependant, je bénirais l'attention qu'ils ont l'un pour l'autre, le soutien qu'ils s'apportent mutuellement dans la vie, le réconfort dans les moments de deuil et la camaraderie face aux difficultés. L'amour n'est jamais mauvais ; les relations sexuelles, en revanche, le sont parfois. Dans la vie de ce couple, le bon et le mauvais sont si étroitement liés qu'il n'est pas possible de les séparer de façon nette. Si une de mes filles se trouvait dans une telle situation, je la bénirais et prierais certainement Dieu pour qu'il sépare, sur le chemin de la vie, le bon du mauvais dans cette relation en en faisant une étape sur le chemin de la vérité. Dieu écrit droit avec des lignes tordues. Je pense que tout père ferait la même chose et je ne vois pas comment un prêtre, s'il a un cœur de père pour les membres de sa communauté, pourrait faire autrement.

Bien sûr, il y a le risque de scandale. Il y a le risque que, dans le peuple fidèle de Dieu, les plus pauvres et les plus faibles soient induits en erreur et ne comprennent plus ce qu'est le mariage et pourquoi les relations sexuelles en dehors du mariage sont condamnables. Il s'agit d'un problème réel qui ne doit pas être sous-estimé. Et c'est précisément la raison pour laquelle le cardinal Fernández a ressenti le besoin de faire ses remarques préliminaires. Bien sûr, il serait plus facile de faire face à ce problème s'il n'y avait pas de commentateurs qui, au lieu d'apporter des éclaircissements, sèment la confusion et la méfiance. Si toutes les brebis de la bergerie étaient en sécurité, le berger se contenterait de se défendre contre les loups à la porte de la bergerie. Mais si beaucoup sont dehors et perdues, il doit aller à leur recherche, ce qui comporte des risques et des dangers. La Déclaration est une réponse à une urgence pastorale spécifique de notre époque.

Ceux qui demandent une bénédiction, dans le cas qui nous intéresse ici, savent qu'ils font quelque chose que l'Église n'approuve pas et qu'elle interdit même. Cependant, l'Église veut affirmer un lien, une appartenance. Une appartenance rebelle, mais une appartenance tout de même. L'Église éteindra-t-elle cette lumière qui couve ou la maintiendra-t-elle en vie, dans la mesure du possible ?

Lorsque j'étais jeune (il y a peut-être un demi-siècle), il était impossible d'imaginer cette situation. Les homosexuels ne demandaient pas le mariage, ils ne voulaient pas se marier. Ils considéraient le mariage et la monogamie comme des formes d'oppression de la société bourgeoise et exigeaient une sexualité libre et la séparation du sexe et de l'amour. Ou mieux : ils pensaient que le sexe était réel et que l'amour n'était qu'une illusion. Une remise en question au sein des mouvements homosexuels a peut-être commencé avec l'apparition du sida (la monogamie est la meilleure défense contre le sida), mais elle est allée bien au-delà. Le sexe n'est pas une simple gymnastique du plaisir : il a une tendance naturelle à impliquer profondément la personne, il a besoin d'être régulé, de s'inscrire dans un contexte normatif. Depuis quelques années, nous assistons à une tentative de "re-régulation" des relations sexuelles, à une reconsidération de la sexualité dans le cadre d'une relation personnelle, voire à une redécouverte de l'amour. C'est dans ce contexte que se pose également la question du mariage homosexuel, inacceptable en soi (comme le confirme le cardinal Fernández) mais indicateur d'un malaise et d'une recherche, auxquels l'Église doit donner une réponse adéquate.

Au cours du synode, la préoccupation des différentes Églises nationales a émergé face à ces questions. Il y a eu une confrontation tendue où chacun a exposé librement ses raisons et ses efforts, au-delà des différentes positions idéologiques, pour écouter l'Esprit et discerner ce qui vient de Lui et ce qui vient plutôt du Malin. Cette Déclaration offre une première réponse, à la fois conforme à la tradition et ouverte à la nouveauté.

Rocco Buttiglione est membre de l'Académie pontificale des sciences sociales. Il a publié douze livres et plus de 130 essais sur la philosophie et la culture. Il enseigne les sciences politiques à l'université Saint-Pie V de Rome. Il a siégé au parlement italien et a été ministre des affaires européennes et ministre de la culture.

D'Agnès Pinard Legry sur Aleteia.org :

Fiducia Supplicans trouble des catholiques du monde entier

20/12/23

La publication le 18 décembre de "Fiducia Supplicans", document du dicastère pour la Doctrine de la foi permettant de "bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe" jette le trouble chez les fidèles et religieux du monde entier.

Surprise, trouble, incompréhension… Partout dans le monde, des fidèles ne cachent pas leur trouble depuis la publication de Fiducia Supplicans lundi 18 décembre. Publié par le dicastère pour la Doctrine de la foi et approuvé par le Pape, le document autorise la bénédiction des « couples en situation irrégulière et les couples de même sexe » à condition de ne pas « créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage ».

En Afrique, des fidèles, des prêtres et des évêques n’ont pas hésité à partager leur incompréhension. Dans une déclaration de trois pages, la Conférence des évêques catholiques du Kenya (KCCB) a noté que certains aspects de la déclaration « provoquaient de l’anxiété et même de la confusion parmi les chrétiens et, en général, parmi le peuple de Dieu ». « Dans notre réalité, ici en Afrique, nous sommes très clairs sur ce qu’est une famille et un mariage », indique le communiqué. En Zambie, la Conférence des évêques du pays a déclaré que ce document devait faire l’objet « d’une réflexion plus approfondie et non d’une mise en œuvre » dans le pays.