En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

De Charles-Henri d'Andigné sur le site de l'hebdomadaire Famille Chrétienne :

Soljenitsyne, prix Nobel en 1970 : la voix des sans-voix

Nourrie de témoignages d’ex-prisonniers du Goulag en plus de sa propre expérience, l’œuvre de Soljenitsyne eut un impact décisif.

« Une parole de vérité pèse plus que le monde entier. » Ainsi Soljenitsyne conclut-il son discours de réception du prix Nobel de littérature en 1970. C’est une phrase clé, qui éclaire toute son œuvre. Sa vie durant, l’écrivain russe aura été possédé par un sentiment d’urgence : dire toute la vérité sur le totalitarisme marxiste, sur le matérialisme historique, expliquer, raconter, décrire le drame qu’a connu son pays, et prévenir le reste du monde des dangers mortels que courent les sociétés occidentales devant les idéologies athées qui les minent, notamment le libéralisme sans Dieu.

D’où une œuvre gigantesque (15 000 pages !), protéiforme, empruntant à tous les genres littéraires, de la nouvelle au roman, de l’essai à la fresque historique, du théâtre à la poésie.

L’homme qui croit pouvoir se passer de Dieu, il était bien placé pour en parler. Jeune, il s’était laissé séduire intellectuellement par le matérialisme historique, qui a l’avantage de fournir une explication clé en main à tous les événements, à toutes les questions que se posent les hommes.

Dans Le Premier Cercle (1968), le personnage de Lev Roubine incarne le jeune Soljenitsyne défendant la société « rationnelle », basée sur la science : « La loi historique ! Tout va là où tout doit aller. » Pas besoin de littérature, la science explique tout. Et l’art ? L’art, oui, mais réaliste, objectif… Son arrestation, en 1945, lui dessillera les yeux. Prisonnier pendant huit ans, il découvre la réalité concentrationnaire qu’il décrit de façon saisissante dans Une journée d’Ivan Denissovitch (1962), qui raconte la journée d’un zek (bagnard). Récit imaginaire, mais nourri de son expérience des camps. C’est l’œuvre qui le fera connaître comme écrivain. Il dira dans Le Chêne et le Veau (1975) comment Krouchtchev lui-même autorisa ce livre, croyant y voir une dénonciation du système de Staline, sans s’apercevoir de sa charge explosive.

Ces années de prison sont fondatrices. Ce sont celles de son retour à la foi orthodoxe, si fondamentale pour lui. Ce sont celles aussi où il forge ses convictions profondes sur l’homme et la société. « L’écrivain que vous avez devant vous, c’est la prison qui l’a fait », dira-t-il à « Apostrophes » en 1975. En outre, La Journée incitera de nombreux ex-prisonniers à lui faire parvenir leur témoignage. Ce sera la matière première de L’Archipel du Goulag. « Mes sources sont des morceaux de fonte d’une très haute qualité, dira-t-il. Je les jette dans ma fournaise intérieure et ils prennent une forme nouvelle. » Il se fait ainsi la voix des sans-voix.

Écrit clandestinement, L’Archipel paraît en russe en 1973, à Paris, avant d’être traduit dans le monde entier. C’est une véritable bombe, dont l’onde de choc provoque les premières fissures dans le bloc soviétique. Le livre montre de manière limpide que le totalitarisme soviétique n’est pas une déviation, mais qu’il est dans la nature même du communisme léniniste, système gouverné par le mensonge. Ce qui explique l’accueil assez mitigé que l’intelligentsia germanopratine fit à l’auteur…

▶︎ À LIRE AUSSI : Soljenitsyne, combattant de la vérité

Restait à tenter de comprendre la genèse de ce totalitarisme. Ce sera La Roue rouge (1993), grand roman historique de la Révolution russe. Soljenitsyne y emploie la méthode des « nœuds ». Il l’expliquera lui-même à la télévision russe : « Ce sont des segments de temps de deux à trois semaines, là où se passent les événements les plus pittoresques, les causes les plus fondamentales de ces événements. Je décris ces nœuds avec force détails. Et c’est en reliant ces nœuds que je restitue la courbe sinueuse du mouvement révolutionnaire. »

Comment expliquer l’impact extraordinaire de son œuvre ? D’abord par ses années d’exil : chassé de son pays en 1974, il s’installe en Suisse, voyage en Europe et s’installe aux États-Unis, dans le Vermont, jusqu’en 1994. Autant d’occasions de faire entendre sa voix. Ensuite, et surtout, par son génie d’écrivain. Soljenitsyne est un géant de la littérature, dont le style est l’expression d’une pensée charpentée, de convictions profondément ancrées dans le réel, d’un courage et d’une force d’âme exceptionnels. Héritier de Pouchkine, de Tolstoï, il est comparable à Dante, pour son côté spirituel, à Bernanos, pour son souffle prophétique, à Dostoïevski, pour sa puissance et sa capacité à aller à l’essentiel. Rien de poseur, chez lui, rien de précieux, souligne le romancier Antoine Rault : « Une écriture vive à la Hemingway, teintée d’humour et d’ironie, d’une précision qui s’interdit toute fioriture, toute préciosité, toute emphase, mais surtout d’un souffle qui vous emporte dès la première page, et que complète un sens parfait du dialogue. »

Russe, Soljenitsyne ? Oui, ô combien. Mais universel.

Charles-Henri d'Andigné

(archive 2018)

De François Gloutnay sur Présence (site canadien d'information religieuse) :

Des églises bientôt converties en musées, salles de concert et centre des congrès

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec vient de dévoiler la carte interactive des 26 lieux de culte qui recevront cette année une subvention du nouveau programme qu'il gère et qui vise la requalification des lieux de culte patrimoniaux excédentaires.

2020-10-06

Si les résultats des études de faisabilité commandées sont positifs, une vingtaine d'églises du Québec pourraient devenir, dans les prochains mois, sinon les prochaines années, des centres multifonctionnels, un lieu de mise en valeur de la villégiature et de la pêche au saumon, un atelier communautaire artistique, une salle de concert, un musée d'art social et même un centre régional des congrès.

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec vient de dévoiler la carte interactive des 26 lieux de culte qui recevront cette année une subvention du nouveau programme qu'il gère et qui vise la requalification des lieux de culte patrimoniaux excédentaires.

C'est la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy qui a annoncé, le jeudi 3 septembre 2020, l'octroi d'une somme de 5 M$ à ce programme afin de «donner une seconde vie à d'anciens lieux de culte et [de] redonner leur accès aux citoyens».

Les propriétaires de quatre lieux de culte ont ce jour-là appris qu'ils se partageront la moitié de cette somme afin de mener à terme leur projet. Les municipalités de Saint-Ubalde, de Saint-Vallier et de Saint-Mathieu pourront ainsi transformer leur église locale en centre multifonctionnel grâce à des subventions respectives de 540 000 $, 680 000 $ et 561 465 $. De son côté, la Corporation d'innovation et de développement économique des Îles-de-la-Madeleine pourra convertir l'église Saint-André de Cap-aux-Meules en un incubateur d'entreprises grâce à un octroi de 626 812 $.

Les projets de requalification de vingt-deux lieux de culte ont aussi obtenu des subventions plus modestes (une moyenne de 24 000 $). Les promoteurs de ces projets pourront réaliser des études techniques et se doter d'un plan d’affaires avant d'entreprendre la transformation des lieux de culte qu'ils convoitent.

La municipalité de Saint-André-d'Argenteuil souhaite, par exemple, transformer l'église anglicane Christ Church en musée. Le Domaine Forget de Charlevoix voudrait de son côté convertir l'église Saint-Irénée en lieu de diffusion et d'enseignement de la musique et de la danse. Quant au Centre d'action bénévole de Port-Cartier, il entend établir ses nouveaux bureaux dans l'église Saint-Alexandre.

Plusieurs municipalités québécoises ont aussi entrepris des études afin de vérifier combien il leur en coûterait pour transformer l'église locale en bibliothèque ou en salle de spectacle.

À Percé, les élus municipaux rêvent plutôt d’édifier un Centre des congrès à l’intérieur de l'église Saint-Michel. À Saint-Hyacinthe, le conseil municipal réfléchit à la faisabilité d'un musée d'art social à l'intérieur de l'église Notre-Dame-du-Rosaire. La Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup veut, de son côté, entreprendre des démarches afin de trouver une nouvelle vocation à l'église Saint-François-Xavier, fermée au culte depuis janvier 2020 en raison de problèmes structurels.

Du site "Benoît et moi" :

Benoît XVI écrit à Mgr Léonard

Le texte de la lettre qui sert de préface à l’ouvrage collectif offert à l’Archevêque émérite de Malines-Bruxelles par ses anciens étudiants pour ses 80 ans, « Montrer aux hommes le chemin qui mène au Christ » :

Le Seigneur vous avait réservé un autre fardeau, plus lourd: porter l’archidiocèse de l’intérieur en souffrant pour l’Église et, à travers le renoncement à la fonction extérieure, travailler de l’intérieur pour l’Église de Belgique, selon la volonté du Seigneur, en offrant votre amour et votre souffrance.

Lettre de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI

Cité du Vatican, 6 juillet 2018

Excellence,

Très cher Monseigneur,

Lorsque vous célébrerez votre quatre-vingtième anniversaire, je ne serai sans doute plus de ce monde. Voilà pourquoi je profite bien volontiers de la possibilité que m’offrent vos amis de vous écrire dès à présent quelques lignes, qui, dans deux ans, pourront vous exprimer mes voeux les plus cordiaux et, avant tout, ma gratitude pour ce que vous avez représenté pour moi et pour ce que vous avez fait et souffert pour l’Église de Dieu en ces temps troublés.

Ce doit être en 1983 environ que Mgr Jean Jérôme Hamer o.p., alors archevêque secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, attira mon attention sur votre ouvrage philosophique fondamental, « Pensées des hommes et foi en Jésus-Christ », que vous m’aviez aussi fait parvenir: dans l’état de confusion que traversait la philosophie de notre temps, cet ouvrage était devenu pour Mgr Hamer une véritable boussole, montrant comment le regard lumineux de la raison, quand il s’exerce avec toute la vigilance requise, peut nous faire découvrir, même dans le paysage philosophique actuel, le chemin qui mène au Dieu de Jésus-Christ et le chemin de Dieu vers nous. Lorsque bien plus tard, le pape Jean-Paul II m’eut chargé de préparer une encyclique sur la foi et la raison, sur « Fides et ratio », il m’apparut clairement que c’était à vous, en premier lieu, que je devais demander d’y collaborer Malheureusement, cette collaboration devait cesser avant d’avoir vraiment commencé, puisqu’en 1991 le Saint-Père décida de vous nommer évêque de Namur. Vous avez accueilli avec joie ce ministère de pasteur qui devait s’exercer dans une situation difficile, assumant cette fois auprès des gens simples le service que vous aviez rendu auparavant comme professeur: montrer aux hommes ce chemin de vie qu’est celui qui mène au Christ. Bien que vous soyez resté attaché, autant qu’il le fallait, à votre tâche d’enseignant, il était émouvant de voir à quel point les gens simples vous tenaient à cceur et comment ils ont accepté de se laisser conduire par vous.

Lorsque le cardinal Godfried Danneels se retira, en 2010, vous avez accepté, sans réticence aucune, de prendre sur vous la charge que représentait, en notre temps, le gouvernement de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles. Mais le Seigneur vous avait réservé un autre fardeau, plus lourd: porter l’archidiocèse de l’intérieur en souffrant pour l’Église et, à travers le renoncement à la fonction extérieure, travailler de l’intérieur pour l’Église de Belgique, selon la volonté du Seigneur, en offrant votre amour et votre souffrance. Pour ce renoncement et l’abnégation qu’il exige, je voudrais vous remercier de tout cœur

Puisse le Seigneur vous assister chaque jour dans ce service de guide et de chef que vous accomplissez intérieurement, de manière cachée.

C’est en ce sens que je vous adresse mes voeux les plus cordiaux en ce jour de votre quatre-vingtième anniversaire,

Bien Vôtre dans le Seigneur,

6 juillet 2018

Du site des Editions du Triomphe :

MONSEIGNEUR VLADIMIR GHIKA

NOUVEAUTÉ

Né dans l’orthodoxie, Vladimir Ghika est éduqué, avec ses frères et sœurs, dans les bonnes écoles françaises de l‘époque : voilà de jeunes orthodoxes dans un pays catholique qui suivent leur gouvernante au culte protestant ! Le tournant décisif de la vie du jeune aristocrate se produit à Rome. En 1902, après un long cheminement spirituel, il fait son entrée officielle dans l’église catholique. Pour lui, il insiste, il ne s’agit pas d’une conversion. Car il était déjà « catholique d’esprit et de cœur ». Sa vocation sacerdotale naissante est cependant contrariée par sa mère qui s’en inquiète… et s’en ouvre au pape Pie X ! Vladimir obéit mais suit les mêmes études qu’un prêtre, chose extraordinaire pour un laïc à l’époque ! À Paris, il se lie avec les élites catholiques françaises de l’époque dont les Maritain. Tout prince qu’il est, sa préférence va aux pauvres et aux malades. Il se dévoue sans compter aux côtés des Filles de la Charité à tel point qu’on le surnomme « sœur Vladimir ». Enfin, à l’âge de 50 ans, il franchit le pas et est ordonné prêtre devant toutes les têtes couronnées et découronnées d’Europe. Son ministère est hors-norme : il célèbre pour les deux rites latin et byzantin, côtoie le pape et l’empereur du japon tout en vivant un temps dans une baraque misérable de Villejuif. Quand il ne confesse pas dans son église de la rue de Sèvres, il voyage à travers le monde, il enseigne et il prie. Inlassablement, il implore. À tel point qu’il obtient des guérisons miraculeuses de son vivant !

Il projetait d’ouvrir une léproserie en Roumanie lorsque la 2nd Guerre mondiale éclate. Beaucoup fuient le régime communiste. Lui choisit de rester parmi ses compatriotes. À Bucarest, il devient le « catalyseur » de l’église gréco-catholique en proie à la pire des persécutions. C’est un Mgr Ghika âgé de 80 ans qui est finalement arrêté en novembre 1952 et torturé sans aucun égard pour son grand âge. Mais, tel saint Paul sous les verrous, il professe encore avec douceur que « Rien n’est plus honorable que d’être détenu pour la cause de Jésus-Christ. » Il meurt d’épuisement le 16 mai 1954. Reconnu martyr de la Foi, Monseigneur Vladimir Ghika a été béatifié le 31 août 2013 par le pape François.

Un hommage à la figure d’un missionnaire laïc devenu prêtre pour le diocèse de Paris et lien entre orthodoxie et catholicisme.

D'Aleteia.org :

Document : l’homélie prononcée par Mgr Rey aux obsèques de Michael Lonsdale

Découvrez l’homélie que l’évêque de Toulon, Mgr Dominique Rey, a prononcé ce jeudi 1er octobre lors de la messe d’obsèques du comédien Michael Lonsdale, à l’église Saint-Roch, à Paris.

Mais que cachait cette voix singulière, à la fois si profonde, paisible et douce et dont la diction grave emportait les mots jusqu’aux tréfonds du coeur ?

34 ans d’amitié avec Michaël me convinrent d’une réponse que je n’aurais jamais pu improviser lors de notre première rencontre place Vauban, à son domicile.

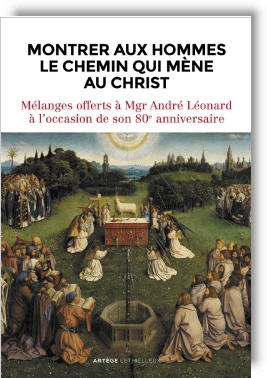

A Liège, Premier dimanche du mois en musique à l’église du Saint-Sacrement

(Bd d’Avroy, 132) :

Le dimanche 4 octobre à 10h00, l’organiste Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers ainsi que les violoncellistes Anne-Sylvie Primo et Frédéric Vandendunghen interpréteront en trio des extraits d’une sonate à trois d’Antonio Caldara (1670-1736), célèbre précurseur du classicisme viennois, et de l’une des belles sonates d’église écrites par Mozart pour la célébration de la messe. Anne-Sylvie Primo est le violon conducteur de l’Ensemble Darius, créé en 2004 : un petit groupe « à géométrie variable » dédié à la musique de chambre, trop souvent oubliée. Il offre un répertoire varié allant des grands classiques à la création d’œuvres nouvelles.

Le propre grégorien de la messe «Da Pacem» du XVIIIe dimanche après la Pentecôte est chanté par les solistes de la Schola du Saint-Sacrement : il est dédié au thème de la parousie. La paix dont il est question ici évoque celle de la Jérusalem céleste exprimée par le chant de joie emblématique du psaume 121 : « De quelle joie mon cœur a tressailli à cette annonce : nous allons dans la maison de Dieu » que préfigure l’Eglise. Se chante également au cours de la liturgie du jour le Kyriale XI « Orbis factor » (XIVe s.) et le célèbre « Salve Regina » » dédié à la Vierge Marie depuis le XIIe siècle.

Pour mémoire:

Les mesures sanitaires prescrites par le Conseil National de Sécurité (C.N.S.) pour juguler l’épidémie de Covid19 sont d’application comme d’habitude durant les concerts et offices religieux.

Pour tout renseignement ou précision, laissez-nous votre message:

par téléphone 04 344 10 89 ou email sursumcorda@skynet.be ou SMS : 04 70 94 70 05

____________

Appel pressant à tous nos amis : vous pouvez aussi faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement (joyau de l’art classique du XVIIIe siècle) en versant un montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Appel pressant à tous nos amis : vous pouvez aussi faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement (joyau de l’art classique du XVIIIe siècle) en versant un montant de votre choix au compte de projet : IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Tout don de minimum 40 € est fiscalement déductible des revenus imposables à concurrence de 45% du montant effectivement versé (art. 145/33 du code de l’impôt sur les revenus).

Dernière nouvelle :

Exceptionnellement pour les dons de l’année 2020, le gouvernement vient de décider de porter cette déductibilité fiscale à 60% du montant versé.

la vidéo de notre projet est accessible en cliquant ici :

https://www.youtube.com/watch?v=viKf2ESmNCQ

diffusez-la, avec un mot de recommandation, dans le cercle de vos amis et connaissances

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter notre Secrétariat (04 344 10 89) qui se tient à votre disposition.

JPSC

Du site de l'hebdomadaire "la Vie" :

Saint Louis était-il antisémite ?

Interview Sixtine Chartier

L’antisémitisme est un concept récent qui ne s’applique pas forcément à Saint Louis. On peut le qualifier plutôt d’anti-juif, c’est-à-dire développant une forme d’hostilité envers les juifs essentiellement fondée sur des motifs religieux. Comme tout chrétien, il a été élevé dans l’anti-judaïsme, qui participait de sa foi et de sa piété de « roi très chrétien ». Il a reçu une éducation assez rudimentaire de ce point de vue. Ce n’était pas un intellectuel ou un monarque éclairé, contrairement à d’autres rois de son temps. À plusieurs moments de son règne, Louis IX a effectivement pris des mesures en direction des juifs. De ce point de vue, il n’est pas en rupture avec ses prédécesseurs. Avant lui, Philippe Auguste avait expulsé les juifs de son domaine royal. Ce n’est pas le cas de Louis IX qui a pris des mesures qui peuvent pour certaines d’entre elles paraître « intégratrices », même si ce terme n’a pas de sens au Moyen Âge puisqu’on est dans une société par nature discriminante. Il s’agissait d’essayer de contrôler leurs activés économiques, de les détourner du commerce, du prêt d’argent. Ces mesures s’inscrivaient dans une politique de roi chrétien, dans un contexte de centralisation du royaume de France au XIIIe siècle.

« Comment se fait-il que dans l'hémicycle au Sénat on ait une statue du prétendu Saint Louis, que nous appelons Louis IX, lui qui a inventé le port d'un signe distinctif pour les juifs et brûlé des Torah ? Déboulonnons ! », s’est insurgé Jean-Luc Mélenchon le 21 septembre dernier lors du lancement de l’institut La Boétie. Est-ce juste d’un point de vue historique ?

Ce que dit Jean-Luc Mélenchon est faux. Ce sont des contrevérités historiques. Louis IX n’a pas inventé le signe distinctif pour les juifs, la rouelle. C’est une création de la papauté. En 1215, sous le pape Innocent III, le canon 68 du concile de Latran IV instaure l’obligation pour « les juifs et les sarrasins » de porter un signe distinctif, le signum en latin, sans précision sur la forme de ce signe. La finalité de cette mesure est d’éviter les unions mixtes. Après le concile, Innocent III indique dans des lettres envoyées aux évêques que cette mesure ne doit pas mettre les juifs en danger. Dans les décennies suivantes, la mesure est reprise dans les conciles provinciaux un peu partout en Occident en précisant un peu la forme que devra prendre ce signum : un chapeau pointu ici, une pièce de tissu circulaire (la rouelle) là... En 1258, le pape Alexandre III envoie une lettre à Louis IX pour lui demander pourquoi cette mesure n’est pas appliquée dans le royaume de France. Ce n’est qu’en 1269, à la fin de son règne, que la mesure est instaurée dans le royaume.

De Paul Vaute sur le Passé Belge :

Un intellectuel catholique dans l’enfer nazi

Les écrits de Flor Peeters dénonçant les systèmes totalitaires l’ont conduit à Sachsenhausen. Il y a été témoin et victime du régime inhumain des camps ainsi que des collusions entre prisonniers communistes et autorités SS. Sa foi lui a permis de surmonter l’épreuve. Elle a continué de guider son action après la guerre (1941-1945)

« Florent, je ne souhaite qu’une chose: fais ton devoir! » Ainsi parla sa femme ce jour de septembre 1941 où sept gestapistes armés firent irruption chez lui, à Duffel, pour l’arrêter. Les époux n’allaient plus se revoir avant la fin de la guerre. Pour Flor Peeters (1909-1989), alors enseignant en langues anciennes, plus tard professeur à l’Université de Gand, la grande épreuve allait s’appeler Oranienburg-Sachsenhausen, un des premiers camps de concentration, ouvert dès 1933. Au retour, ce survivant de l’enfer, qui devait en porter à tout jamais les séquelles, fournit un témoignage poignant et réfléchi dans une série de 122 articles publiés d’abord par le quotidien Het Volk, de juillet à décembre 1945, puis réunis en un livre l’année suivante. Une nouvelle vie éditoriale vient d’être conférée à celui-ci [1].

Ancien élève des jésuites de Turnhout puis étudiant de l’Université catholique de Louvain, docteur en philologie classique et en philosophie, également candidat en droit, celui qui s’était engagé dans les Jeunesses ouvrières du futur cardinal Cardijn dut à son opposition radicale aux totalitarismes d’avoir été déporté. Ce rejet s’était exprimé notamment, en 1937, dans un ouvrage au titre des plus explicites: Het bruine bolsjevisme. Over de christenvervolging in het Derde Rijk (Le bolchevisme brun. Sur la persécution des chrétiens dans le Troisième Reich). En langage vulgaire, on dira qu’il était « brûlé » .

De Tiziana Campisi sur Vatican News :

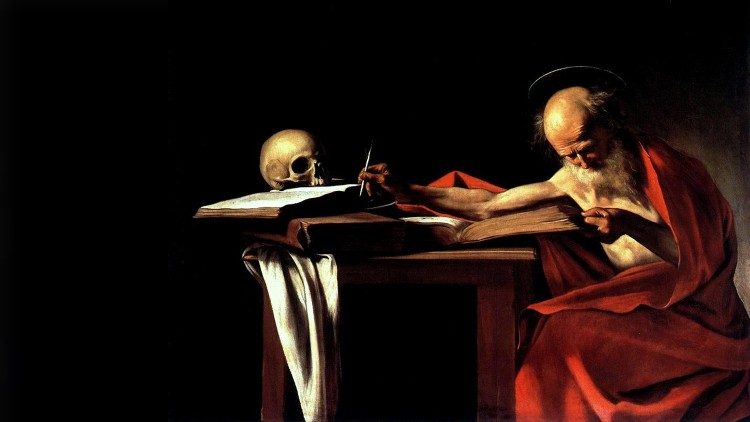

«Sa figure demeure d’une grande actualité pour nous chrétiens du XXIème siècle». C'est pourquoi, mille six cents ans après sa mort, le Pape François a voulu dédier à saint Jérôme, l'un des quatre Pères de l'Église occidentale, la Lettre apostolique Scripturae Sacrae Affectus. C'est précisément l'affection, l'amour pour l'Écriture Sainte qui est l'héritage que Jérôme «a laissé à l'Église à travers sa vie et ses œuvres». «Infatigable chercheur, traducteur, exégète, profond connaisseur et vulgarisateur passionné de la Sainte Écriture»; «interprète raffiné des textes bibliques»; «ardent et parfois impétueux défenseur de la vérité chrétienne»; «ermite ascétique intransigeant» et «guide spirituel expérimenté»: ainsi le Pape François décrit-il saint Jérôme.

La vie de Jérôme

Dans sa Lettre apostolique, le Saint-Père retrace la vie de Jérôme, rappelant sa solide éducation chrétienne et son sérieux dans les études, ses voyages, ses amitiés et ses expériences. Parmi celles-ci, on trouve le désert, qui par «la vie érémitique qui en résulte, est choisi et vécu par Jérôme dans son sens le plus profond: le lieu des choix existentiels fondamentaux, d’intimité et de rencontre avec Dieu, où, dans la contemplation, les épreuves intérieures, le combat spirituel, il arrive à la connaissance de la fragilité avec une conscience plus grande de ses limites et de celles d’autrui, et en reconnaissant l’importance des larmes».

Et c'est dans le désert que le jeune homme originaire de Stridon fait l'expérience de «la présence concrète de Dieu, la relation nécessaire de l’être humain avec lui, sa consolation miséricordieuse». Jérôme, ami de jeunesse de Rufin d'Aquilée, connaît aussi Grégoire de Naziance, Didyme l'Aveugle, Épiphane de Salamine. Il rencontre Ambroise et entretient une correspondance étroite avec Augustin. Il consacre «son existence à rendre toujours plus accessibles aux autres les lettres divines, par son infatigable travail de traducteur et de commentateur».

De Canal Académie :

Exploration culturelle de la “Planète catholique”

Dans son dernier ouvrage (La Planète catholique, Editions Tallandier, 2020), Jean-Robert Pitte, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, dresse une “géographie culturelle” du catholicisme. Bien sûr, il y rappelle comment se répartissent les catholiques à la surface du globe. Mais, de façon très sensible, vivante et accessible, il cartographie aussi des paysages intérieurs, expliquant combien les valeurs et les croyances catholiques ont façonné une manière singulière d’habiter le monde, de vivre, aimer, travailler, bâtir, manger, boire, dormir et bien sûr de mourir.

Résumé sur la page de l'éditeur (Tallandier) :

Plus d'un milliard d'hommes sont façonnés par une foi universelle, encadrés spirituellement par une hiérarchie sacerdotale, professant le même Credo, guidés par un pasteur unique, l'évêque de Rome. Cela leur confère d'évidentes particularités culturelles : ils ne répugnent pas à se laisser conduire et se méfient des excès du libre arbitre. Au sein même du christianisme, on n'entretient pas les mêmes relations entre hommes, femmes et enfants nés ou à naître, on ne dort pas tout à fait de la même façon, on ne regarde pas l'argent du même œil, on n'apprécie pas les mêmes vins, on ne bâtit pas les mêmes villes, on n'installe pas les mêmes cimetières, on n'a pas la même attitude face à la nature, selon que l'on est catholique ou protestant, etc.

L'ancrage de l'Occident méridional dans la foi et la culture catholiques a joué un rôle crucial dans l'organisation de l'espace, dans les paysages et l'architecture, dans les pratiques sociales, par exemple dans la conception de la sexualité ou de l'alimentation. Partout, les catholiques sont à la fois divers et semblables. Certains vivent en terre de vieille chrétienté, dans des régions évangélisées à l'époque moderne (Amérique latine, Philippines…) et d'autres encore appartiennent à des contrées qui étaient, il y a peu, des pays de mission (Afrique, Océanie…). Aujourd'hui, le catholicisme a beau reculer dans les cœurs et les intelligences des Européens, il marque toujours leurs mentalités et leurs habitudes.

Le grand spécialiste de géographie culturelle qu'est Jean-Robert Pitte nous montre et explique les manières dont se croisent, sur le terrain, cette foi universelle et les coutumes propres à tous les groupes humains. Il illustre son propos par une quarantaine de cartes et une vingtaine de reproductions d'œuvres d'art qui éclairent une démarche tout à fait nouvelle.

Un grand entretien avec Joseph Bottum paru dans Le Figaro du 24 septembre, publié sur le site "Pour une école libre au Québec" :

Le wokisme : des protestants puritains athées

Un grand entretien avec Joseph Bottum publié dans Le Figaro. Professeur à l’université du Dakota du Sud, Joseph Bottum est essayiste et spécialiste du phénomène religieux en politique. Dans son livre « An Anxious Rage, the Post-Protestant Ethic and the Spirit of America », écrit il y a six ans, il explique qu’on ne peut comprendre la fureur idéologique qui s’est emparée de l’Amérique, si l'on ne s’intéresse pas à la centralité du fait religieux et à l’effondrement du protestantisme, « ce Mississippi » qui a arrosé et façonné si longtemps la culture américaine et ses mœurs. Bottum décrit la marque laissée par le protestantisme à travers l’émergence de ce qu’il appelle les « post-protestants », ces nouveaux puritains sans Dieu qui pratiquent la religion de la culture « woke » et de la justice sociale, et rejettent le projet américain dans son intégralité. Il voit à l’œuvre une entreprise de « destruction de la modernité » sur laquelle sont fondés les États-Unis. Son regard offre un éclairage saisissant sur les élections américaines, dont il craint qu’elles ne dégénèrent en guerre civile si Trump est réélu.

LE FIGARO. — Dans votre livre « An Anxious Age », vous revenez sur l’importance fondamentale du protestantisme pour comprendre les États-Unis et vous expliquez que son effondrement a été le fait sociologique central, mais sous-estimé, des 50 dernières années. Vous dites que ce déclin a débouché sur l’émergence d’un post-protestantisme qui est un nouveau puritanisme sans Dieu, qui explique la rage quasi religieuse qui s’exprime dans les rues du pays. De quoi s’agit-il ?

Joseph BOTTUM. — Quand j’ai écrit mon livre, je suis retourné à Max Weber et à Alexis de Tocqueville, car tous deux avaient identifié l’importance fondamentale de l’anxiété spirituelle que nous éprouvons tous. Il me semble qu’à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, nous avons oublié la centralité de cette anxiété, de ces démons ou anges spirituels qui nous habitent. Ils nous gouvernent de manière profondément dangereuse. Norman Mailer a dit un jour que toute la sociologie américaine avait été un effort désespéré pour essayer de dire quelque chose sur l’Amérique que Tocqueville n’avait pas dit ! C’est vrai ! Tocqueville avait saisi l’importance du fait religieux et de la panoplie des Églises protestantes qui ont défini la nation américaine. Il a montré que malgré leur nombre innombrable et leurs querelles, elles étaient parvenues à s’unir pour être ce qu’il appelait joliment « le courant central des manières et de la morale ». Quelles que soient les empoignades entre anglicans épiscopaliens et congrégationalistes, entre congrégationalistes et presbytériens, entre presbytériens et baptistes, les protestants se sont combinés pour donner une forme à nos vies : celle des mariages, des baptêmes et des funérailles ; des familles, et même de la politique, en cela même que le protestantisme ne cesse d’affirmer qu’il y a quelque chose de plus important que la politique. Ce modèle a perduré jusqu’au milieu des années 1960.