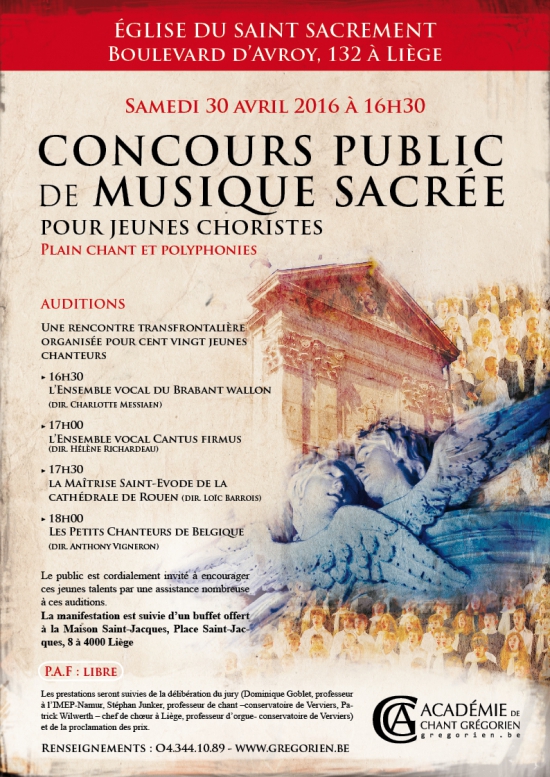

Le samedi 30 avril 2016 de 16h30 à 18h30, en l’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132), 120 jeunes choristes de qualité venus de Wallonie et de Bruxelles mais aussi des pays limitrophes participeront à un grand concours public de musique sacrée doté de trois prix offerts par l’échevin du tourisme et du patrimoine de la ville de Liège (1er prix), l’abbaye de Leffe (2e prix) et l’académie de chant grégorien (3e prix). Ces prix sont décernés par un jury de professeurs venus de plusieurs écoles de musique de la communauté française de Belgique.

Le samedi 30 avril 2016 de 16h30 à 18h30, en l’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132), 120 jeunes choristes de qualité venus de Wallonie et de Bruxelles mais aussi des pays limitrophes participeront à un grand concours public de musique sacrée doté de trois prix offerts par l’échevin du tourisme et du patrimoine de la ville de Liège (1er prix), l’abbaye de Leffe (2e prix) et l’académie de chant grégorien (3e prix). Ces prix sont décernés par un jury de professeurs venus de plusieurs écoles de musique de la communauté française de Belgique.

Chaque groupe présentera trois pièces choisies dans le vaste répertoire de la polyphonie sacrée allant de la Renaissance à nos jours et deux pièces puisées dans l’immense corpus monodique du chant grégorien qui l’a précédé dès le haut moyen-âge. Le but du concours est, en effet, d’inciter les chefs de chœur à familiariser aussi les jeunes générations avec les monodies de ce plain-chant oublié qui est cependant à l’origine de toute la musique occidentale.

A l’heure où on n’entend parler que de mondialisation et de multi-culturalité, oser faire chanter à notre jeunesse les trésors de la musique sacrée, n’est pas un repli identitaire, mais du simple bon sens : la prise de conscience de nos racines. Pour qu’un arbre puisse développer pleinement ses branches, il faut qu’il ait de profondes racines. Ainsi en est-il en matière de culture.

Le public est cordialement invité à venir entendre ces jeunes choristes rivaliser de talents prometteurs et assister à la remise des prix aux lauréat du concours. Un buffet convivial clôturera la manifestation dans les locaux de la Maison Saint-Jacques (place Saint-Jacques, 8).

Ce concours est une initiative de l’académie de chant grégorien, présente à Liège depuis 2003 : elle y a accueilli plus de trois cents élèves dans les cycles de cours qu’elle organise chaque année dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement et à l’abbaye des Bénédictines au boulevard d’Avroy. Comme à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles, l’académie offre des cycles de cours ouverts tant aux débutants qu’aux persévérants, ainsi que des week-ends consacrés à des formations thématiques de perfectionnement dont la direction est confiée aux meilleurs spécialistes belges et étrangers.

Plus de détails sur la manifestation, cliquez ici: Le samedi 30 avril 2016 à 16h30, en l’église du Saint-Sacrement au Boulevard d’Avroy à Liège : Un concours international de plain-chant et de polyphonie sacrée pour 120 jeunes choristes

P.A.F. libre.

Renseignements :

tél. 04.344.10.89 ou academiedechantgregorienliege@proximus.be

Tout sur l’académie de chant grégorien : academie de chant grégorien

JPSC

De Sébastien Lapaque sur Figaro Vox (

De Sébastien Lapaque sur Figaro Vox ( L'abbé Henri Ganty vient de mourir, soudainement, au CHA de Libramont, à 70 ans. Son décès laisse dans la surprise tous ceux qui avaient pu apprécier sa joie, sa simplicité. (

L'abbé Henri Ganty vient de mourir, soudainement, au CHA de Libramont, à 70 ans. Son décès laisse dans la surprise tous ceux qui avaient pu apprécier sa joie, sa simplicité. (