Lu sur le site web du diocèse de Liège :

"Du 12 au 19 juin prochain, après deux ans de limitations à cause de l’épidémie du coronavirus, les célébrations à l’occasion de la Fête-Dieu auront bien lieu cette année; et ce, avec un programme complet et varié, ainsi que quelques nouveautés.

La Fête-Dieu, fête du Corps et du Sang du Christ, est liée à la ville de Liège depuis plus de 770 ans. C’est en effet en 1246 qu’elle fut célébrée pour la première fois à Liège, après que l’évêque Robert de Thourotte ait reconnu les visions de Julienne de Cornillon dans lesquelles elle voyait une lune échancrée, rayonnante mais incomplète, qui représentait l’hostie. Cette fête solennelle en l’honneur du Saint-Sacrement fut instituée dans l’Eglise universelle en 1264.

C’est le jeudi 16 juin que la Fête-Dieu sera célébrée cette année avec comme point d’orgue la traditionnelle eucharistie à la Basilique Saint-Martin, à 19h, concélébrée par Mgr Jean-Pierre Delville et le nonce apostolique Mgr Franco Coppola, arrivé en Belgique en novembre 2021.

Prier pour la paix

A la suite de l’eucharistie, la procession du Saint-Sacrement descendra vers la ville pour arriver à la Cathédrale Saint-Paul. La soirée s’y poursuivra avec la NightFever, à partir de 21h, une veillée de prière et d’adoration, avec animation musicale et la possibilité pour tous de venir allumer une bougie pour la paix, comme signe d’espérance face à l’obscurité de la guerre, particulièrement en Ukraine.

L’église du Saint Sacrement à Liège est un autre lieu où la fête du Corpus Christi est particulièrement célébrée. Le dimanche 12 juin, aura lieu le vernissage de l’exposition “La Fête-Dieu, mémoire de Liège: souvenirs et traditions populaires“, accessible toute la semaine. Le samedi 18 juin, à 18h, la Solennité de la Fête-Dieu y sera célébrée selon le missel de 1962 par Mgr Delville

Le Sanctuaire Sainte Julienne de Cornillon propose également un programme accessible à tous, le samedi 18 juin avec, entre autres, un colloque sur l’origine du Sanctuaire et une animation pour les familles et enfants.

Une nouveauté cette année: la renaissance de la confrérie du saint Sacrement (1575) qui sera présentée lors d’une conférence, le lundi 13 juin, à 20h, à la Basilique Saint-Martin.

Et un peu partout dans le diocèse auront lieu des temps d’adoration. Des processions traverseront villes et villages, en particulier dans les paroisses germanophones, comme à La Calamine ou à Burg-Reuland.

François DELOOZ"

Le programme complet est en ligne sur: www.liegefetedieu.be.

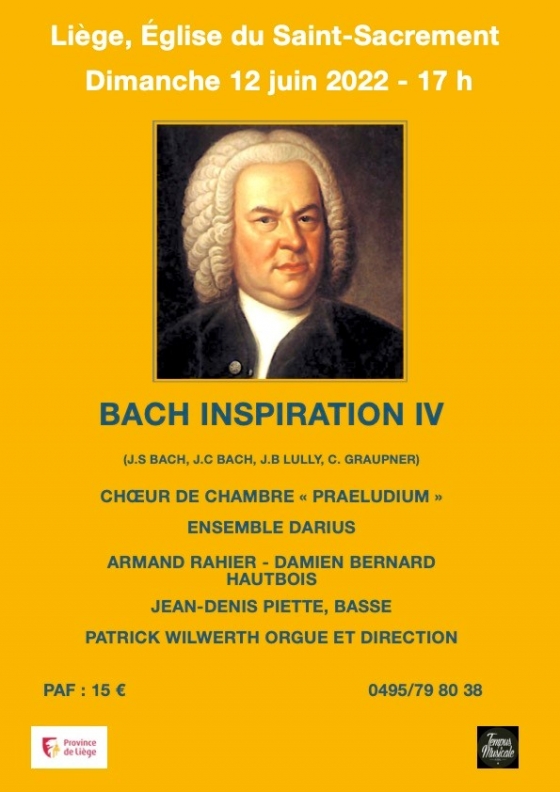

Dans le cadre de l’ouverture de la Semaine liégeoise de la Fête-Dieu (12-19 juin 2022) nous vous invitons à un après-midi musical autour de Jean-Sébastien Bach dans la jolie église du Saint-Sacrement:

Dans le cadre de l’ouverture de la Semaine liégeoise de la Fête-Dieu (12-19 juin 2022) nous vous invitons à un après-midi musical autour de Jean-Sébastien Bach dans la jolie église du Saint-Sacrement:

Sur

Sur