Du Catholic World Report (J. J. Ziegler):

La vertu héroïque de María Antonia de Saint Joseph

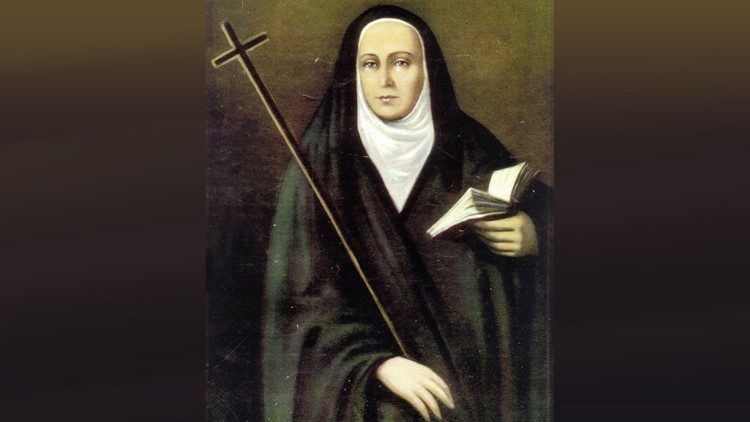

Née en Argentine sous le nom de María Antonia de Paz y Figueroa, et connue familièrement sous le nom de "Mama Antula", la bienheureuse María Antonia était une beata : une femme consacrée qui faisait des vœux privés et vivait dans un beaterio (couvent) dont la direction était confiée à des prêtres de la Compagnie de Jésus.

10 février 2024

Le 16 décembre, le Dicastère pour les causes des saints a annoncé que le pape François canoniserait la bienheureuse María Antonia de Saint Joseph (1730-1799) le 11 février.

Née près de Santiago del Estero, en Argentine, sous le nom de María Antonia de Paz y Figueroa, et connue familièrement sous le nom de " Mama Antula ", la bienheureuse María Antonia était une beata : une femme consacrée qui prononçait des vœux privés et vivait dans un beaterio (couvent) dont la direction était confiée à des prêtres de la Compagnie de Jésus.

En 1767, le roi Charles III d'Espagne expulse les Jésuites de son empire. Avec la permission des autorités ecclésiastiques et civiles, María Antonia a passé les dernières décennies de sa vie à poursuivre l'apostolat jésuite des exercices spirituels (retraites). Parcourant des milliers de kilomètres à travers l'Argentine et l'Uruguay, elle organisa des retraites prêchées par des prêtres non jésuites ; une retraite pour cent personnes durait dix jours. Elle demandait également l'aumône pour que les retraitants puissent toujours faire leurs exercices spirituels sans frais.

Mama Antula s'est finalement installée à Buenos Aires, à 650 miles de sa ville natale, et a collecté des fonds pour construire une maison d'exercices spirituels qui existe encore aujourd'hui. C'est là qu'elle a fondé une communauté de femmes consacrées, connue aujourd'hui sous le nom de Hijas del Divino Salvador (Filles du Divin Sauveur). Mama Antula est la première femme canonisée en Argentine, ainsi que la première sainte canonisée depuis octobre 2022.

Le 1er juillet 2010, le pape Benoît XVI a approuvé la promulgation d'un décret sur les vertus héroïques de María Antonia de San José. Le décret, a été publié dans les Acta Apostolicae Sedis un an après sa promulgation (vol. CIII, n. 9, 2 septembre 2011, pp. 609-612).

Le 3 mars 2016, le pape François a approuvé un décret sur un miracle attribué à l'intercession de Mama Antula : "la guérison rapide, complète et durable d'une religieuse professe de trente et un ans des Filles du Divin Sauveur, d'une cholécystite lithiasique aiguë avec complications septiques, au cours des derniers mois de 1904". Cette approbation a ouvert la voie à la béatification de Mama Antula le 27 août 2016.

"Hier, à Santiago del Estero, en Argentine, Sœur María Antonia de San José a été béatifiée ; le peuple l'appelle Mama Antula", a déclaré le pape François le lendemain. "Que son témoignage chrétien exemplaire, en particulier son apostolat dans la promotion des exercices spirituels, inspire le désir d'adhérer toujours plus au Christ et à l'Évangile."

Le 24 octobre 2023, le pape François a approuvé un décret sur un autre miracle attribué à son intercession : "la guérison rapide, complète et durable d'un père de famille de soixante ans, victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique avec infarctus hémorragique dans plusieurs régions, d'une septicémie, d'un coma profond et d'un choc septique résistant avec défaillance de plusieurs organes, en juillet 2017". Ce deuxième miracle a ouvert la voie à sa canonisation.

En décembre, Mgr Lucio Ruiz, secrétaire du Secrétariat pour la communication du Vatican, a révélé que ce père de soixante ans, Claudio P., était autrefois un séminariste de dix-sept ans à qui le futur pape François, alors provincial jésuite argentin, avait conseillé de "chercher une autre voie vocationnelle, lui promettant qu'il bénirait sa femme et ses enfants."

"Il est agréable de voir que c'est François qui canonisera la personne qui a intercédé pour le miracle qui lui a permis de continuer à vivre", a déclaré M. Ruiz.