BELGICATHO - Page 645

-

Philo à Bruxelles, 14 décembre : "Vous aimez tout ce qui est bon ? C'est très mauvais !"

-

Une réponse papale ambiguë à une affaire parisienne ambiguë

De JD Flynn sur The Pillar :

Une réponse papale ambiguë à une affaire parisienne ambiguë

7 décembre 2021

Huit ans après le début du pontificat du pape François, les conférences de presse aériennes ont toujours le pouvoir de surprendre, d'éclairer et, peut-être plus souvent, de confondre.

Les remarques du pape sur son vol de retour lundi à Rome, après un court voyage à Chypre et en Grèce, n'ont pas fait exception. Alors que le pape François a évoqué sa récente décision d'accepter la démission de l'archevêque de Paris, il a laissé de nombreux catholiques se demander ce qu'il essayait exactement de dire et ce qui avait guidé sa décision.

François a accepté la démission de l'archevêque Michel Aupetit la semaine dernière, annonçant sa décision le 2 décembre, sans explication. Le départ de Mgr Aupetit fait suite à des rapports des médias français selon lesquels il aurait eu une relation inappropriée avec une femme il y a plus de dix ans - un fait que l'archevêque a reconnu, tout en insistant sur le fait que la relation était non sexuelle et consensuelle, mais inappropriée - "ambiguë", a-t-il dit.

Lors de son vol de lundi, le pape François a donné quelques détails sur cette relation, affirmant que l'archevêque aurait "caressé" et "massé" sa secrétaire alors qu'il était encore prêtre. Mais le pape a également déclaré qu'il n'avait pas accepté la démission d'Aupetit à cause de ce que l'archevêque avait fait, mais à cause de la façon dont les gens en parlaient.

Le pape François a déclaré qu'à cause des "ragots des personnes chargées de rapporter les choses, un homme a perdu sa réputation, [au point] qu'il ne peut pas gouverner."

"C'est une injustice", a déclaré le pape François. "C'est pourquoi j'ai accepté la démission d'Aupetit : pas sur l'autel de la vérité, mais sur celui de l'hypocrisie."

Ainsi, selon le pape, la conduite de l'archevêque ne méritait pas en soi une révocation - une perspective qui s'aligne sur le droit canonique en la matière, et qui suit la décision de François de le nommer en premier lieu, en 2018, bien que le Vatican ait apparemment été au courant de la relation.

Toujours selon le pape, c'est une injustice que des personnes - vraisemblablement des membres des médias et leurs sources - aient colporté des ragots sur Aupetit. Mais cette injustice est devenue la base de l'éviction de l'archevêque de son poste.

Le pape a ajouté que les péchés de la chair "ne sont pas les plus graves", a rappelé à la presse que tout le monde est pécheur, et a réprimandé les catholiques qui attendent de leurs évêques qu'ils soient sans péché.

Qu'est-ce que tout cela signifie ?

Le pape François a-t-il accepté la démission d'Aupetit parce que de fausses rumeurs ou allégations avaient entravé la capacité de l'archevêque à gouverner ? Alors qu'un pasteur de paroisse peut être démis de ses fonctions parce qu'il a perdu sa bonne réputation auprès de ses paroissiens - même si cette perte de réputation n'est pas imputable au pasteur - le pape n'a pas laissé entendre auparavant qu'il appliquerait une norme similaire aux évêques diocésains.

En fait, si c'est ce que le pape a voulu dire, cette décision semble représenter un changement radical pour le pontife, qui a défendu par le passé des évêques qu'il estimait victimes de fausses accusations. Si François, qui s'est toujours efforcé de défier la pression des médias, a démis Aupetit de ses fonctions à cause d'une tempête médiatique de "ragots", a-t-il donné le pouvoir aux critiques épiscopaux du monde entier de susciter la détraction comme moyen de voir leurs évêques renvoyés ?

Autre question : le pape peut-il imputer avec précision les échecs de leadership d'Aupetit aux détracteurs de l'archevêque dans les médias ?

L'archevêque a perdu deux conseillers principaux cette année, l'un en janvier et l'autre en mars - des prêtres très respectés qui auraient démissionné parce qu'ils avaient du mal à supporter le style de leadership autocratique d'Aupetit. Ces démissions sont intervenues plusieurs mois avant que les médias français ne mettent la main sur une histoire salace concernant le passé de l'archevêque. En quoi les médias sont-ils responsables ?

Le pape voulait-il dire que les rumeurs sur la relation d'Aupetit ont circulé parmi les prêtres parisiens pendant des mois avant que la presse ne s'en empare ? Est-ce que cela a un lien avec les démissions de son personnel de chancellerie ? Les ragots cléricaux sont-ils vraiment responsables de la chute d'Aupetit ? Les détracteurs de l'archevêque au sein de la chancellerie ont-ils transmis aux médias des informations d'apparence salubre - et est-ce là ce que le pape avait en tête ?

Nous ne le savons tout simplement pas. Et cette incertitude met en évidence un défi permanent pour le Vatican : Le Pape François a promis une nouvelle approche du Vatican pour traiter les évêques ayant commis des fautes ou des incompétences administratives. Le Vatican a également promis la transparence. Mais quelques commentaires aériens hors sujet - une vue à 30 000 pieds du problème, pour ainsi dire - sont le genre de transparence qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout.

Si le pape n'est pas confronté à d'autres questions sur Paris, il continuera à être interrogé sur la façon dont il prend des décisions cruciales en matière de personnel et sur les raisons de ces décisions. Un avertissement en vol contre les commérages, associé à un petit je ne sais quoi sur les détails, n'est pas de nature à démontrer à de nombreux catholiques que l'engagement du Vatican dans la réforme de la gestion du personnel est un plan qui fonctionnera lorsque le caoutchouc rencontrera la piste.

-

Peut-on admettre qu’une femme « porte » la grossesse d’une autre femme ?

De Constance du Bus sur didoc.be :

Existe-t-il une GPA éthique?

7 décembre 2021

Peut-on admettre qu’une femme « porte » la grossesse d’une autre femme ? Une réflexion de Constance du Bus, publiée dans Le Soir du 3 décembre 2012.

Le 6 novembre dernier, des femmes représentantes de la Coalition internationale pour l’abolition de la maternité de substitution (CIAMS) ont manifesté devant The Hotel à Bruxelles, contre la tenue d’un salon (annuel) où des entreprises nord-américaines promeuvent la pratique de la Gestation Pour Autrui (GPA). Des contrats y sont proposés, faisant intervenir des mères porteuses en vue de garantir la remise d’un enfant au couple commanditaire dès la naissance. Tenant compte des nombreux intermédiaires commerciaux impliqués (agences, cliniques, avocats, etc.), le prix d’une telle transaction varie entre 90.000 et 160.000 euros. Les mères porteuses et les femmes offrant leurs ovocytes peuvent être choisies sur catalogue.

Bien conscient que le consentement ne suffit pas à justifier une pratique indigne — l’Histoire ne nous l’a que trop montré —, le groupement féministe de la CIAMS s’efforce de répéter que « le désir d’enfant ne justifie ni l’instrumentalisation des femmes, ni la vente et l’achat d’enfants ».

Une dizaine de jours plus tard, le parti chrétien-démocrate flamand (CD&V) annonçait pour la première fois être ouvert à la légalisation de la GPA dite non commerciale, tout en réitérant sa volonté d’interdire la GPA commerciale. Il rejoint ainsi la position des socialistes (Vooruit) et libéraux (Open VLD) flamands. Côté francophone cependant, les partis restent actuellement muets sur la question. Et pourtant… si le CD&V, traditionnellement assez précautionneux sur les questions éthiques, se positionne en faveur de la GPA, faut-il s’attendre à un prochain basculement du droit dans ce sens ?

Instrumentalisation et chosification

Une telle perspective est profondément choquante pour les femmes. Car le problème de la GPA ne se cantonne pas à son aspect lucratif. Il tient à l’instrumentalisation du corps de la femme, et, par-là, de la femme en tant que telle. Par ailleurs, toute personne soucieuse des droits humains devrait se lever contre une pratique qui fait de l’enfant l’objet d’un contrat et viole frontalement le principe d’indisponibilité de la personne. Ces deux réalités sont au cœur de toute gestation pour autrui, qu’elle soit rémunérée ou non. C’est pourquoi le concept même d’une GPA éthique est une chimère, visant à labelliser la pratique sous un cachet éthique pour mieux oblitérer son caractère aliénant. Il n’est pas question ici de nier la souffrance des couples qui envisagent de recourir à cette pratique, dont le désir d’avoir un enfant peut être profond et légitime, mais on ne peut se soustraire à la question, tout aussi légitime, du prix auquel ce désir se réalise, à savoir l’instrumentalisation du corps des femmes et la chosification de l’enfant.

La science nous avertit de mieux en mieux de l’intense interaction physiologique et émotionnelle entre la mère et l’enfant pendant la grossesse. Le corps de la femme change significativement du fait de la présence du nouvel être qu’il abrite. Il connaît un bouleversement hormonal et émotionnel mais pas seulement : l’interaction mère-enfant va si loin que des fragments d’ADN du fœtus circulent dans le sang de la mère (Lo et al., « Maternal Plasma DNA Sequencing Reveals the Genome-Wide Genetic and Mutational Profile of the Fœtus », Science Transnational Medecine , 8 Dec. 2010). Sait-on par ailleurs qu’au cours de la grossesse, le fœtus relâche des cellules-souches qui traversent le placenta, s’intègrent et survivent dans la moelle osseuse de la mère ? Ces cellules ont des propriétés régénératrices qui aident à la cicatrisation des blessures de la mère, même après la naissance (Castela, M. et al. « Ccl2/Ccr2 signalling recruits a distinct fetal microchimeric population that rescues delayed maternal wound healing », Nat. Commun. 8 – 15463, 2017). Il y a aussi toute l’interaction sensorielle : la réaction de l’enfant à la voix de sa mère, du père, au toucher de l’un et l’autre sur le ventre (F. Veldman, Haptonomie. Science de l’Affectivité. Redécouvrir l’humain, Ed. PUF, 2017).

Des liens qui ne peuvent être brisés

À une époque où on loue les bienfaits des jeux de contact avec l’enfant durant la grossesse, du chant prénatal, ou du peau-à-peau lors de la naissance, sommes-nous devenus schizophrènes au point de faire fi, lorsqu’il est question de GPA, de tout lien qui se serait créé entre l’enfant et la mère qui le porte ? De quel droit va-t-on tenter d’éviter cette relation intense entre la femme et l’enfant, ou provoquer une douloureuse rupture si cette relation s’est créée malgré tout ? Ce qui marque la chair marque la personne. Les psychiatres et pédopsychiatres peuvent d’ailleurs témoigner de l’impact délétère des traumatismes vécus in utero ou lors de la naissance. Briser les liens que la nature tisse avec tant de soin : n’est-on pas ici face à une autre catastrophe écologique qui se jouerait au niveau humain ?

Sortons du faux dilemme selon lequel, pour éradiquer la vente d’enfant et la location d’utérus, il faudrait autoriser une GPA « non commerciale » et « balisée ». Les problèmes de fond demeurent. Ils ont d’ailleurs été pointés par le Comité consultatif de bioéthique de Belgique dans un avis de 2004 : problèmes liés à l’attachement affectif mère-enfant, problèmes relationnels entre la mère porteuse et son entourage (ses autres enfants, son partenaire…), entre les parents demandeurs et la mère porteuse, risques médicaux d’une grossesse et risques spécifiques liés à la fécondation in vitro (hyperstimulation ovarienne, fausses couches…), sans oublier la difficulté de tracer une frontière nette entre rémunération et compensation financière d’une GPA. Et même si l’enfant accède à l’identité de celle qui l’a porté — condition présentée comme une garantie éthique par les partis cités — cela compensera-t-il pour autant la blessure d’une séparation organisée ? Enfin, que devient l’enfant lorsqu’il ne naît pas « conforme » au projet contractuel, par exemple lorsqu’il est porteur d’un handicap ?

On rétorquera sans doute « que des GPA se pratiquent de toute façon en Belgique et que certaines se passent très bien ». Cette considération soulève une réflexion plus générale sur les questions bioéthiques : sommes-nous encore assez exigeants pour viser le meilleur pour l’humanité et en humanité, ou visons-nous désormais un objectif au rabais, consistant à satisfaire les désirs de tout un chacun, sans en peser le véritable prix humain ?

Constance du Bus est juriste et chargée d’études à l’Institut Européen de Bioéthique. Source : https://www.lesoir.be/410165/article/2021-12-03/existe-t-il-une-gpa-ethique.

Lire aussi : GPA; tout a-t-il un prix ?

-

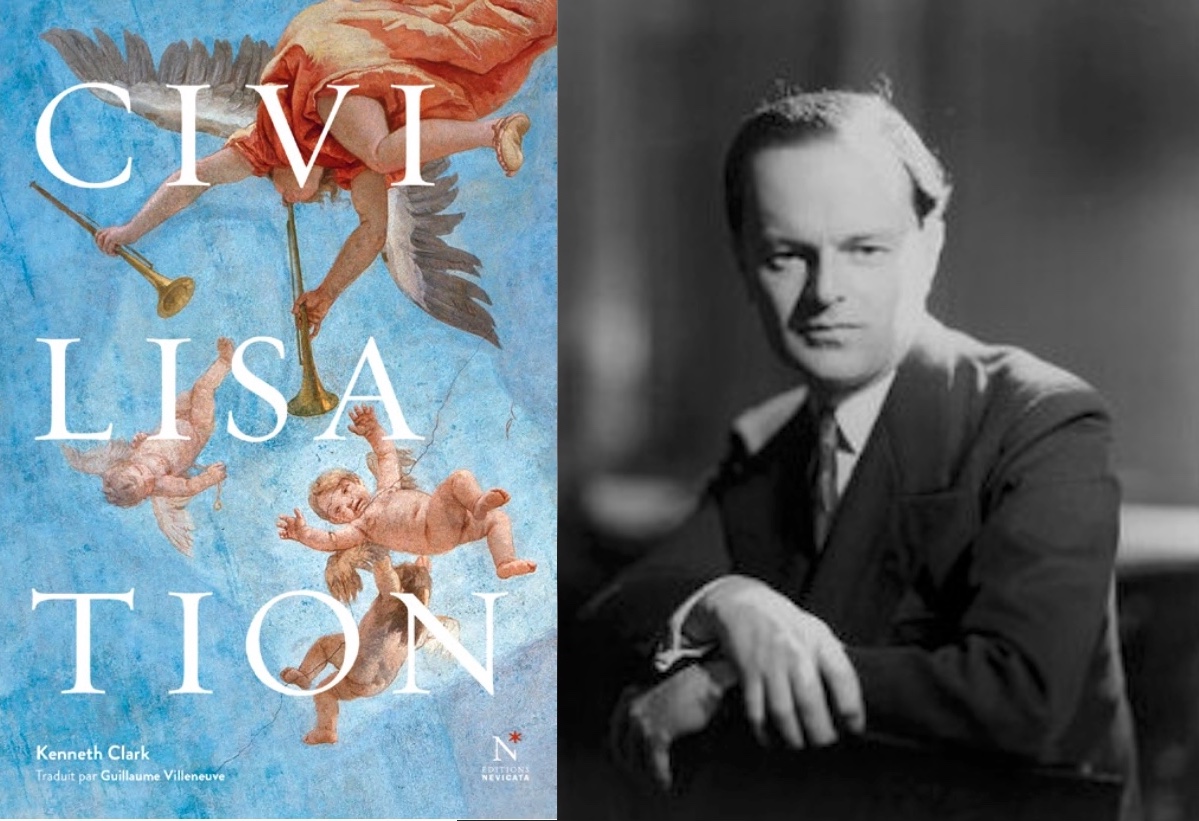

"Civilisation" : le portrait inégalé d’un millénaire de beauté européenne

De Clément Solym sur Actualitté.com (Les univers du livre) :

12/4/2021

Civilisation, de Kenneth Clark : 1000 années d'histoire de l'art en Europe

Dans les années 70, une série télévisée en 13 épisodes faisait son apparition sur la BBC, avant d’apparaître sur FR3, en septembre de la même année. Le maître d’œuvre de ce projet, Sir Kenneth Clark, n’aura pas renâclé à la tâche : deux années de travail, plus de 100.000 km de voyages pour aller à la rencontre de l’histoire de l’art. Une œuvre-fleuve publiée pour la première fois en français.

Entreprise de vulgarisation hors norme, Civilisation proposait une initiation globale à l’histoire de l’art, et la manière dont, en Occident, se sont développés les sensibilités et les goûts. Entre 1943 et 1945, l’homme fut à la tête de la National Gallery de Londres et au sortir de la guerre, se consacra à écrire pour raconter cette aventure artistique collective. Décédé en 1983, à l’âge de 80 ans, il produisit également cet ouvrage, Civilisation, balayant 1000 années d’activités artistiques en Europe.

Paru un an avant la création de ces documentaires, servant de matrice à l’élaboration de la série. Mais au menu, bien plus que des œuvres : une somme portant sur le théâtre, la littérature, la philosophie, les mouvements sociopolitiques et plus encore. « Je n’avais aucune idée précise de ce que signifiait “civilisation”, mais j’avais à l’esprit que c’était préférable à la barbarie, et j’imaginais qu’il était temps de le dire », indique-t-il en exergue de la création de la série.

Car, cinquante ans après leur diffusion, ces treize heures (ou presque, 52 minutes par épisode) rappellent non seulement la permanence de l’art, mais également la valeur de ce que l’esprit humain peut concevoir. Et le livre est là pour accompagner cette idée.

Dans ce livre, l’un des plus grands esprits du XXe siècle dresse le portrait inégalé d’un millénaire de beauté européenne. De l’architecture à l’ingénierie, de la peinture à la musique, de la poésie à la philosophie, de l’Écosse à la Sicile, de la France aux Pays-Bas, de l’Italie à l’Allemagne, Kenneth Clark écrit le livre de l’admiration et de l’enthousiasme.

Il y démontre que la civilisation vit tant qu’elle ajoute à notre humanité et notre dignité. Juchés à sa suite sur les épaules de génies, nous sentons à chaque page se dilater notre intellection et notre sensibilité.

Et la leçon esthétique est une éthique : cette Civilisation éblouissante, telle la chaconne de Bach jouée par Yehudi Menuhin dans la Chapelle Sixtine, semble terrasser le mal et le désespoir.Lien permanent Catégories : Art, Culture, Europe, Livres - Publications, Patrimoine religieux 0 commentaire -

La réplique du cardinal Becciu face aux estocades du cardinal Pell

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso, en traduction française sur Diakonos.be :

Duels au Vatican. Becciu réplique aux estocades du cardinal Pell

(s.m.) Je reçois et je publie. La note qui suit, riche en informations inédites, conteste point par point les critiques lancées par le cardinal George Pell au cardinal Giovanni Angelo Becciu, qui avaient été relayées dans l’article de Settimo Cielo du 23 novembre dernier. Mais elle ne fait que s’ajouter à la masse gigantesque de documents et de dépositions en possession de l’accusation et de la défense, au procès de Becciu et d’autres accusés qui est en cours au Vatican, et dont la prochaine audience a été fixée au 14 décembre 2021.

*

BUREAU D’AVOCATS VIGLIONE

Rome, via Fulcieri Paulucci de’ Calboli 44À M. Sandro Magister,

Directeur de Settimo CieloObjet : Article « Le procès sur les affaires troubles au Vatican a un convive de pierre : le cardinal Pell » du 23 novembre 2021 – Demande de rectification

Monsieur le Directeur,

Je vous écris au nom et pour le compte de Son Éminence Révérendissime le Cardinal Giovanni Angelo Becciu, qui me mandate expressément à cette fin, pour vous signifier ce qui suit.

En référence à l’article en objet, en raison de la large place qui a été consacrée aux récits du Cardinal Pell concernant la personne de Son Éminence, et la diffusion relative qui s’en est suivie auprès d’un public vaste et informé, il s’avère nécessaire de signaler plusieurs points critiquables qu’ils contiennent et qui, en tant que tels, appellent des corrections.

En effet, vos nombreux lecteurs, soigneusement informés des débats publics en matière ecclésiastique, méritent le respect de la vérité des faits, qui a jusqu’à présent été compromise par ce qui a été écrit et que ce qui va suivre pourra contribuer à rétablir.

Les injustices bien connues dont le Cardinal Pell a été victime, et sa douleur mérite tout notre respect, ne peuvent cependant aller jusqu’à faire des procès d’intentions injustifiés dans les faits au détriment du cardinal Becciu. En ce sens, Son Éminence vous fait savoir qu’il a donné mandat à sa défense afin de défendre en justice son honneur et son innocence contre ces assertions infondées, et d’autres, si elles n’étaient pas rapidement rectifiées.

Ainsi donc, nous souhaitons en particulier apporter un rectificatif sur les points suivants :

1. « Le cardinal Becciu est différent de la plus grande partie des autres personnalités vaticanes impliquées dans des affaires financières, qui restent à couvert et se taisent jusqu’à ce que cessent les rafales d’artillerie, avant de reprendre leur petite vie habituelle ».

Dans les petites et les grandes administrations financières que le Cardinal Becciu a eu l’honneur de gérer au service de l’Église et du Saint-Père, il l’a toujours fait avec le plus haut sens du devoir, dans un profond esprit de service et avec une intégrité morale absolue. En ce sens, il est profondément offensant que le Cardinal Pell établisse une comparaison avec ces soi-disant « personnages » qu’il mentionne.

2. « les statuts de notre Secrétariat [pour l’Économie] nous conféraient explicitement l’autorité « to supervise », contrôler, tous les comptes du Vatican, y compris ceux de la Secrétairerie d’État : et notre approbation était nécessaire notamment pour toute acquisition de propriétés au-delà de 500.000 euros ».

Les statuts du S.P.E. ont été approuvé le 22 février 2015 et il n’avait aucun pouvoir rétroactif, encore moins concernant les actes posés antérieurement par la Secrétairerie d’État qui, contrairement à ce qu’affirme le Cardinal Pell, a toujours joui, sur base de la Constitution apostolique « Pastor Bonus », d’une grande autonomie juridique et financière par rapport à tous les Dicastères de la Curie romaine.

Et ces statuts spécifient précisément, à l’art. 3 § 1, que « le Secrétariat pour l’Économie agit en collaboration avec la Secrétairerie d’État », affirmant ainsi une parité des deux organismes et démentant toute fonction de contrôle de la première sur la seconde, qui n’a jamais existé.

La Secrétairerie d’État gérait un Fonds Souverain autonome – qui n’a en rien été créé par le Cardinal Becciu, mais qui remonte à l’époque de Paul VI -, connu des supérieurs, et donc les substituts présentaient des comptes-rendus semestriels.

Son Éminence entend informer qu’il n’a jamais reçu l’instruction de ses supérieurs de présenter des comptes-rendus au Cardinal Pell ; et il ressort que jamais le Cardinal Pell n’a obtenu de tels comptes-rendus de la part Cardinal Secrétaire d’État, au cours de leurs entrevues hebdomadaires. Tout simplement, la Secrétairie d’État jouissait d’une autonomie financière totale, qui n’a jamais été mise en cause.

Au contraire, quelques mois après l’entrée en vigueur de ces statuts, en raison des nombreuses failles juridiques qu’il présentaient, une commission, nommée par le Saint-Père et présidée par le Cardinal De Paolis ont abouti à la publication, le 4 juillet 2016, du Motu Proprio « I beni temporali » qui définissait mieux le périmètre d’action de la S.P.E., et donc le contrôle des biens administrés par l’A.P.S.A., et donc – encore une fois -, à l’exclusion de la Secrétairerie d’État.

3. « Mais en plus de réfuter ces affirmations, le cardinal Pell accuse Becciu d’être le plus irréductible opposant à toute forme de supervision de la part du Secrétariat pour l’Économie – institué en 2014 par le Pape François et présidé par Pell lui-même – sur les comptes de la Secrétairerie d’État. L’acquisition de l’immeuble de Londres n’aura été que l’une des causes de conflit, mais elle n’était pas la seule ».

Il convient avant tout de préciser que ce n’est pas sous gestion du Cardinal Becciu, que l’acquisition de l’Immeuble de Londres a été réalisée mais que des placements ont été réalisés sur ce dernier et pour autant, Son Éminence affirme ne pas se rappeler de conflits à ce sujet. Il se rappelle toutefois que le Cardinal Pell avait été informé de ces opérations à travers une inspection effectuée par le Réviseur Général, sans que par la suite aucun document critiquant cette opération ne parvienne à la Secrétairie d’État de la part des services concernés.

Le Cardinal regrette la description selon laquelle la Secrétairie d’État se serait farouchement opposée à la supervision du Secrétariat pour l’Économie ou, plus généralement, aux réformes mises en œuvre par ce dernier. Du fait des incertitudes juridiques concernant les pouvoir du nouvel organisme de contrôle, les compétences de ce Dicastère n’ont jamais été claires. Le rôle du Substitut était celui d’appliquer les règles en vigueur et non d’exécuter des ordres du Préfet du S.P.E. qui n’étaient pas prévus par la réglementation.

Concernant la bonne volonté de collaboration avec le Cardinal Pell et ses services, Son Éminence rappelle que le Cardinal Secrétaire d’État, au début de l’année 2014, lui avait demandé de charger l’Assesseur de la Secrétairerie d’État, Mgr Peter Wells, de préparer un document demandé par le Cardinal Pell. Son Éminence a exécuté cet ordre avec diligence, tout comme il n’a pas manqué de répondre à d’autres demandes écrites.

4. « Le Substitut de la Secrétairie d’État a annulé la révision comptable externe et a contraint l’auditeur à démissionner ».

Le Cardinal Becciu, en rappelant les précédents démentis publiés à ce sujet, réaffirme la fausseté de telles reconstructions, et affirme qu’elle a été annulée par le Secrétaire d’État et non par le Substitut.

Quant à l’accusation d’avoir contraint le Réviseur à démissionner, Son Éminence informe qu’il sera dans l’obligation d’intenter une action en justice, étant donné le caractère tout bonnement mensonger d’une telle reconstruction, affirmée à plusieurs reprises par le Cardinal Pell. À ce sujet, il rappelle que dans toute cette affaire, son rôle s’est limité, sur base des ordres reçus, à demander au Réviseur de démissionner. Face à son refus, il l’a invité, toujours conformément aux instructions qui lui avaient été données, à se présenter au commandant de la Gendarmerie.

On se référera, pour remettre cette affaire dans son contexte, au Communiqué de la Salle de presse du 24 septembre 2017 (1) où, en termes univoques et officiels, l’on affirme la raison d’une telle interruption de collaboration, en espérant que ce qui a été affirmé par la voix institutionnelle du Saint-Siège pourra définitivement restituer aux lecteurs la vérité historique sur ce point, en empêchant toute autre reconstruction, démentie par le compte-rendu officiel.

5. « Le tout a été rapporté en détails par Settimo Cielo dans l’article suivant, y compris le soutien que le Pape François a apporté à Becciu pour chasser Milone et pour faire bloc contre le cardinal Pell, qui avait déjà été, dans les faits, privé de ses pouvoirs avant encore de devoir rentrer en Australie pour comparaître au procès où il était mis en cause ».

Son Éminence précise qu’il ne s’agissait pas de « soutien que le pape François a apporté à Becciu » mais, comme on l’a rappelé, d’une mission spécifique qui lui a été confiée et qu’il a exécutée fidèlement.

6. «Et il commente : “L’histoire deviendra encore plus intéressante si Mgr Perlasca se décidait à parler”».

Son Éminence rappelle, avec fermeté et le plus grand respect pour le tribunal, qu’il n’a pas l’intention de remettre en cause la reconstruction des faits et des circonstances qui concernent le procès en cours par des anticipations à d’autres instances ; il fera appel aux instances institutionnelles au moment opportun.

Il tient cependant à préciser que les attentes du Cardinal Pell seront démenties, en rappelant encore une fois son innocence absolue par rapport à toute prévention.

7. « C’est le refus de l’IOR de collaborer à fournir 150 millions d’euros supplémentaires [à la Secrétairerie d’État] pour l’achat désastreux de l’immeuble dans le quartier chic de Chelsea à Londres qui a récemment fait éclater l’affaire. Cela m’a fait plaisir d’apprendre que c’est le Saint-Père en personne qui a non seulement autorisé les « irruptions » à la Secrétairerie d’État et dans les bureaux de l’AIF ».

Le Cardinal entend souligner que dans ce passage, l’auteur omet de rappeler au lecteur qu’à cette époque, il n’était déjà plus Substitut aux Affaires Générales et que cette demande financière à l’Institut des Œuvres de Religion a été faite par d’autres.

8. « Il est un fait que le coup de grâce pour la Secrétairerie d’État est ensuite tombé le 28 décembre 2020 sur ordre du Pape François, avec le transfert forcé à l’APSA de tout son pactole, c’est-à-dire d’une bonne partie de ces 1,4 milliards d’euros que le cardinal Pell – pendant les quelques mois où, au début du pontificat, il avait pu agir pleinement sur mandat du Pape pour faire le ménage – avait découvert hors des bilans officiels du Vatican ».

Son Éminence entend préciser à ce propos que les sommes gérées par la Secrétairerie d’État se trouvaient bien « hors des bilans du Vatican », mais que cela n’était pas synonyme de gestion illicite, comme s’il s’agissait d’une « caisse noire », étant donné qu’elles étaient connues par les Supérieurs hiérarchiques qui étaient périodiquement informés par des comptes-rendus de la part du Substitut.

Avec la ferme conviction que vous accorderez le même espace à ces rectifications qui s’imposent, étant donné votre réputation de professionnalisme et votre attention, je vous prier d’accepter mes salutations distinguées.

Me Fabio Viglione

Rome, le 23 novembre 2021

*

(1) https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/09/24/0630/01385.html

-

L'intolérance croissante contre les chrétiens en Europe

De Kath.Net/News (traduction automatique) :

Un rapport met en garde contre l'intolérance croissante contre les chrétiens en Europe

8 décembre 2021

L'Observatoire de Vienne nomme les formes agressives de laïcité et d'islamisme comme les principales causes de "tendance inquiétante" - la majorité des cas documentés en France, en Allemagne, en Espagne, en Suède et en Grande-Bretagne

Vienne (kath.net/KAP) L'intolérance laïque et l'extrémisme islamiste contribuent de manière significative au fait que les chrétiens ou les institutions chrétiennes pratiquant dans les pays européens sont de plus en plus exposés à la discrimination, y compris aux actes de violence et de persécution : cela vient d'un rapport de l'Observatoire sur l'intolérance et les discriminations à l'encontre des chrétiens en Europe » (OIDAC), qui a été présenté mardi lors d'une conférence de presse en ligne. Le phénomène de l'intolérance envers les chrétiens est totalement sous-évalué en Europe et doit être perçu, discuté et prévenu tant politiquement que socialement, selon la porte-parole.

« Dans l'Europe d'aujourd'hui, non seulement il n'est pas à la mode de vivre la foi chrétienne avec conviction, mais cela peut également conduire à de graves atteintes à la liberté personnelle dans des domaines importants de la vie tels que le travail ou la formation », a déclaré la directrice de l'OIDAC, Madeleine Enzlberger, résumant le résultats ensemble. L'intolérance à l'égard des chrétiens et leur discrimination allaient du vandalisme dans les églises et les bâtiments chrétiens aux crimes haineux contre les individus. Mais on peut également constater une restriction progressive des droits fondamentaux tels que la liberté d'opinion, de religion et de conscience, la liberté de contrat ou les droits parentaux par le biais de pressions sociales ou étatiques, ainsi qu'un degré élevé d'"autocensure" parmi les étudiants chrétiens.

Pour son rapport annuel, l'Observatoire de Vienne avait évalué les incidents qu'il avait documentés, ainsi que des questionnaires approfondis sur le sujet et des entretiens approfondis avec des experts. Dans cinq pays - à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède et la Grande-Bretagne - les chrétiens sont les plus confrontés aux restrictions. Plus précisément, 754 « crimes haineux » ont été documentés pour les cinq pays, sans compter les situations de discrimination. Selon le rapport, les signalements de crimes de haine antichrétiens sont particulièrement fréquents en France et en Allemagne, tandis que le Royaume-Uni a le plus de poursuites pénales et d'enquêtes sur les discours de haine présumés. Dans l'ensemble, les crimes haineux antichrétiens auraient augmenté de 70 % en Europe de 2019 à 2020. Les auteurs appellent à la prudence en ce qui concerne le nombre : le rapport « innove » et révèle un énorme écart de recherche ; cependant, il est encore trop tôt pour faire des déclarations quantitatives et comparatives.

Propre opinion et églises ouvertes en danger

Pour l'Allemagne, le rapport recense 255 cas, dont la plupart concernent le vandalisme dans les églises. "De plus en plus de chrétiens sont touchés par cela car les églises restent alors fermées pour éviter les incidents", a déclaré Enzlberger, expliquant les conséquences. Alors que les mesures de l'État ne sont « restrictives que dans certains domaines », il existe une grande « hostilité sociale » contre les chrétiens dans certaines régions. La liberté d'expression est restreinte à la fin des groupes radicalisés et sous prétexte de lutter contre les « discours de haine ». Comme autres problèmes, les auteurs du rapport citent les restrictions aux droits parentaux, par exemple dans l'éducation religieuse ou l'éducation sexuelle, mais aussi le traitement injuste des convertis chrétiens par les autorités,

Le pasteur anglican Bernard Randall a donné un exemple concret de "comment la foi chrétienne est réduite au silence". L'ancien pasteur du Trent College de Nottingham, une école dirigée par l'Église anglicane d'Angleterre, avait été signalé au programme britannique de lutte contre le terrorisme « Prevent » et avait été renvoyé de l'école. Il s'était rendu à une foire scolaire pour se faire sa propre opinion sur les opinions exprimées par une organisation LGBTI active dans l'école lors d'un cours de formation anti-intimidation. Dans son sermon, il n'a ni discrédité ni réfuté la position de l'association, a déclaré l'ecclésiastique, qui n'a aucun espoir d'être à nouveau employé dans une école. L'audience pour son procès contre sa propre école est prévue pour septembre 2022.

-

Une école catholique victime de débordements hindous au Madhya Pradesh

Une dépêche de l'Agence Fides :

ASIE/INDE - Une école catholique dévastée par des extrémistes hindous

7 décembre 2021Vidisha (Agence Fides) - Une foule d'environ 500 militants extrémistes a fait irruption, commis des actes de vandalisme et dévasté une école catholique dans l'État du Madhya Pradesh, au centre de l'Inde. Selon les sources de Fides, des membres du groupe extrémiste hindou " Bajrang Dal " ont pénétré de force dans l'école St Joseph de Ganj Basoda, dans le district de Vidisha, Madhya Pradesh. Ils ont jeté des pierres sur le bâtiment de l'école, endommageant les fenêtres et le mobilier, alors que les examens de 12ème année étaient en cours, terrorisant les étudiants. Les autorités scolaires, les enseignants et les élèves présents dans le bâtiment au moment de l'attaque ont réussi à échapper à la violence. Les violences ont eu lieu en raison de la conversion religieuse présumée de huit étudiants hindous, qui aurait été encouragée par le personnel de l'école. Cette allégation est totalement démentie par les autorités de l'école.

Le frère Antony Pynumkal, directeur de l'école, gérée par les Frères missionnaires de Malabar (MMB) dans le diocèse syro-malabar de Sagar, a déclaré à Fides que la prétendue conversion est " un prétexte, faux et sans fondement ". Il rapporte qu'il a appris l'organisation imminente du raid la veille des événements, par les médias locaux. Le frère Pynumkal a alors rapidement informé la police, qui n'a toutefois pas mis en place de mesures de sécurité pour empêcher les violences.

Les militants accusent les chrétiens de célébrer un rite de baptême pour les enfants des écoles. Sabu Puthenpurackal, prêtre chargé des communications dans le diocèse de Sagar : "L'église voisine de Saint-Joseph à Ganj Basoda avait organisé la première communion de quelques enfants catholiques de la paroisse le 31 octobre. Une photo de groupe des enfants avec l'évêque James Athikalam et le prêtre de la paroisse, le père Jose Lee Cyrakkove, a été publiée dans le bulletin mensuel du diocèse, Sagar Voice, le 5 novembre. Cette photo a été interprétée à tort comme la conversion d'enfants hindous par les personnes qui dirigent la chaîne YouTube 'Aayudh', ce qui a incité le groupe de militants hindous à agir contre les chrétiens". Ces derniers jours, les autorités ecclésiastiques ont également fait appel à la police pour protéger les institutions chrétiennes de Ganj Basoda. Cependant, ils n'ont pas pu limiter la violence. La police a indiqué que des enquêtes sont en cours sur les actes de vandalisme.

Fondée en 2009, l'école accueille les étudiants dans la ville de Ganj Basoda, située à environ 105 km au nord-ouest de Bhopal, la capitale de l'État. Elle compte 1 500 étudiants de toutes religions et cultures, dont moins de 1 % sont chrétiens.

(SD-PA) (Agence Fides 7/12/2021) -

L'Eglise catholique dans le collimateur des journalistes

Cette fois, c'est la gestion d'ASBL liées à l'Eglise qui est ciblée par divers journalistes et qui sera l'objet de l'émission Investigation diffusée ce 8 décembre sur La Une; présentation sur le site de la RTBF :

DONS AUX PAUVRES, L’ETRANGE DISPARITION

Poverello est un ASBL qui lutte contre la pauvreté. Cette ASBL nage dans l’argent puisqu’elle génère à elle seule 870.000€ de bénéfices par an. C’est donc l’une des plus riche de Belgique dans ce secteur.

Pourtant, on constate que ces millions d’euros accumulés par les dons ne sont que très rarement utilisés dans le but d’aider réellement les pauvres.

Comment une ASBL dont l’objectif premier est d’aider les personnes en difficultés dépense-t-elle alors cet argent ? Où va-t-il ? On peut se demander également comment Poverello peut-elle générer autant de bénéfices ?

5 journalistes d’investigation (Knack, Le Vif et RTBF) ont uni leurs forces pour obtenir les réponses à ces questions.

Cette enquête collaborative va les mener jusqu’à l’Église catholique belge et ses plus hautes sphères. Au bout d’un travail acharné d’une durée de 6 mois, ils vont mettre en lumière des réalités cachées : conflits d’intérêts, exploitation économique et abus de biens sociaux.

Cette enquête sur le business de la charité sera diffusée ce mercredi 8 décembre à 20h20 sur La Une.

-

L'ASBL Rafael au coeur d'une tourmente médiatique

De cathobel.be (Vincent Delcorps) :

Rafael : un projet honnête de logement pour les pauvres à Bruxelles

Le projet social Rafael se trouve au cœur d’une opération médiatique conjointement menée par la RTBF, Le Vif et Knack. Dans un communiqué, Mgr Herman Cosijns, président de l’Organe d’Administration de l’asbl, dénonce « un tissu de mensonges ». Et tient à rétablir la vérité.

L’abbé Reginald Rahoens frappé par les besoins sociaux de la paroisse de Sint-Guido à Anderlecht, a fondé l’asbl Rafaël pour faire face à ce problème. L’asbl a eu l’opportunité d’acheter le bâtiment de l’ancienne clinique Sainte-Anne aux Soeurs hospitalières du très Saint-Sauveur en 1997. Il y a accueilli des personnes en difficulté et y a même vécu lui-même. Grâce au Conseil d’administration, Rafaël a pu poursuivre son œuvre après le décès de l’abbé Rahoens, en 2011. En 2015, 300 personnes étaient hébergées dans l’ancienne clinique Sainte-Anne. Et ce sans le moindre subside public.

Restauration du bâtiment

Fin 2016, la commune d’Anderlecht a déclaré que le bâtiment n’était plus en conformité avec les dispositions légales (procès-verbal du 23/12/2016). L’état du bâtiment était si mauvais que la commune a interdit la prise en charge de nouveaux résidents et a enjoint l’évacuation d’un grand nombre de chambres.

L’organe administratif a décidé la rénovation en profondeur du grand bâtiment d’une surface habitable de 10.000 m². Prix : 10 millions d’euros. Le coût de cette rénovation dépassant largement les possibilités de l’asbl Rafaël, l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles a été sollicité. Ce dernier s’est dit prêt à soutenir le projet suite à l’inspiration évangélique réelle et très concrète qui l’animait.

Le bâtiment qui a toujours appartenu à la communauté ecclésiale, a été transféré à l’Archidiocèse, en vue de sa restauration. L’Archidiocèse en confiera ensuite la gestion à Rafaël pour lui permettre de poursuivre son objectif social : la réinsertion des personnes vulnérables dans notre société.

Objectif social

Le centre rénové comprendra 52 logements sociaux. Cette action sera menée en collaboration avec plusieurs partenaires, dont l’asbl ‘t Eilandje (refuge pour les personnes sans abri), Les petits Riens (et leur projet d’habitat accompagné pour les personnes provenant d’un Centre d’accueil) et l’asbl Convi-vial (qui propose des logements aux réfugiés).

Le centre comprendra également une dizaine de logements pour hébergement d’urgence ou pour situation de transit. Un centre de santé, un restaurant social, une banque alimentaire et des locaux paroissiaux sont également prévus. Les travaux terminés, la chapelle rouvrira également ses portes.

L’objectif social est donc maintenu, même si la structure de cet objectif social est différente.

Un logement pour tous les anciens résidents

La rénovation, exigée par la commune et qui prendra deux ans, ne pouvait avoir lieu que si l’ancien bâtiment était entièrement évacué. Depuis 2017, on a recherché un nouveau logement pour et avec chacun des anciens résidents. La commune d’Anderlecht et son service social, le service social de Cureghem, qui assurait la permanence, et le syndicat des locataires d’Anderlecht ont participé à cette recherche.

Finalement, début 2021, seuls quelques résidents n’avaient pas trouvé de solution. L’asbl Rafaël a loué pour eux, un bâtiment d’une vingtaine de chambres. En juin 2021, cinq chambres de ce bâtiment étaient encore libres. Des chambres étaient donc encore disponibles pour tous ceux qui n’auraient pas trouvé de logement. Ceci est en opposition totale avec les déclarations mensongères à ce sujet.

Banque alimentaire

La banque alimentaire de Raphaël a toujours continué à fonctionner. Elle remettait des colis alimentaires trois fois par semaine à plus de 600 personnes. Trois à dix bénévoles – résidents de Rafaël et autres – en assurent le fonctionnement. Nous nions totalement qu’il s’agissait de travail obligatoire, comme certains le prétendent. Ce n’était pas non plus le cas dans le cadre du déménagement des tables et des chaises offertes par l’ambassade d’Islande.

Crédit-pont

Un autre mensonge qui a été diffusé est que l’un des administrateurs de l’asbl aurait reçu de l’argent. Les faits, corroboré par document sont les suivants : un crédit-pont a été accordé à l’une des administratrices, mère célibataire avec cinq enfants qui s’est retrouvée en situation financière très précaire suite à des circonstances ne comportant aucune faute de sa part. Ce crédit est entièrement remboursé, avec intérêts. Cette procédure est parfaitement légale.

Nous tenons à souligner qu’aucun des administrateurs de Rafaël n’a jamais fait usage de l’argent de Rafaël à des fins personnelles. L’asbl Rafaël n’a également jamais bénéficié de subventions d’une quelconque instance gouvernementale.

Rafaël est un projet honnête qui fournit des logements aux personnes en situation précaire de Bruxelles. Nous sommes profondément choqués par les mensonges diffusés à son sujet.

Herman Cosijns

Président de l’Organe d’administration de l’asbl Rafaël

8 décembre 2021

-

Cent personnalités dénoncent : Notre-Dame de Paris, ce que l’incendie a épargné, le diocèse veut le détruire

Du site de la Tribune de l'Art :

Une nouvelle menace plane sur Notre-Dame de Paris : ce que l’incendie a épargné, le diocèse veut le détruire

Mais aujourd’hui, cette résurrection est gravement compromise par un projet d’aménagement de l’intérieur du monument. Le diocèse de Paris veut en effet profiter du chantier de restauration pour transformer l’intérieur de Notre-Dame en un projet qui en dénature entièrement le décor et l’espace liturgique. Il estime ainsi que les destructions de l’incendie sont l’occasion de transformer l’appréhension du monument par le visiteur, alors même que celui-ci s’est limité à la toiture et à la flèche et n’a rien détruit de patrimonial à l’intérieur.

Ces propositions de modifications affectent le mobilier, l’éclairage et la circulation. Les auteurs de ce projet cherchent à mettre en place un autre parcours, une autre expérience du monument, alors même que Notre-Dame offre déjà un parcours, qu’elle est déjà un discours. Pour ne prendre qu’un exemple, l’organisation conçue par Viollet-le-Duc repose sur un principe de gradation des espaces qui existait déjà à la fin du moyen-âge et qu’il a restauré. Les premières chapelles ont un décor sommaire pour permettre une montée progressive vers la splendeur du chœur. Et ainsi de suite. Tout fut savamment pensé et arbitré.

Or ce qu’imagine aujourd’hui le diocèse réduit à néant la conception patiemment élaborée par Viollet-le-Duc. Le projet prévoit l’installation de bancs amovibles, d’un éclairage changeant en fonction des saisons, de projections vidéo sur les murs, etc., autrement dit les mêmes « dispositifs de médiation » à la mode (et donc déjà terriblement démodés) que l’on trouve dans tous les projets culturels « immersifs » où bien souvent la niaiserie le dispute au kitsch.

Ce tragique incendie nous offre pourtant une chance exceptionnelle, une occasion absolument unique : la restauration du décor de Viollet-le-Duc. Nous sommes en effet en mesure de faire renaître un décor d’ensemble cohérent et d’une grande perfection formelle. L’architecte génial, soucieux de prolonger et d’achever le travail des bâtisseurs du moyen-âge, avait conçu une œuvre d’art totale, faisant se correspondre architecture et décor, peinture et sculpture, ébénisterie et orfèvrerie, vitraux et luminaires. Guidé par une vision très précise d’un idéal artistique et spirituel, il avait élaboré et mis en œuvre la cathédrale des cathédrales.

Respectons l’œuvre de Viollet-le-Duc, respectons le travail des artistes et des artisans qui ont œuvré pour nous offrir ce joyau, respectons tout simplement les principes patrimoniaux d’un monument historique. Ce chantier de restauration doit nous permettre de retrouver l’authenticité du lieu et de son expérience, en replaçant les bonnes œuvres aux bons endroits, dans une harmonie et une cohérence d’ensemble.

La France fera l’admiration de tous pour avoir su mener une restauration qui restituera au monde un monument sublime. Nos architectes, nos restaurateurs et tous les métiers d’art auront ainsi, selon les mots du président de la République, rendu Notre-Dame plus belle qu’avant l’incendie, c’est-à-dire aussi sublime qu’elle nous avait été léguée.

Les signatures :

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Débats, Eglise, Patrimoine religieux 1 commentaire -

Dix diocèses du nord du Vietnam auront 137 nouveaux prêtres et 43 nouveaux diacres

Du site des Missions Etrangères de Paris :

De nouveaux prêtres vietnamiens inspirés par le zèle missionnaire de saint François-Xavier

7/12/2021

Le 3 décembre à Hanoï, en la fête de saint François-Xavier, patron des missions, Mgr Joseph Vu Van Thien, archevêque de Hanoï, a ordonné 15 nouveaux prêtres. De son côté, dans le diocèse de Lang Son Cao Bang, Mgr Joseph Chau Ngoc Tri a ordonné neuf nouveaux prêtres. Le 8 décembre, Mgr Pierre Nguyen Van De ordonnera également prêtres et 24 diacres. Le 10 décembre, huit autres prêtres seront ordonnés à Hai Phong. Ainsi, bien que 2021 ait été une nouvelle fois affectée par le Covid-19, dix diocèses du nord ont cette année 137 nouveaux prêtres et 43 nouveaux diacres.

Le 3 décembre à Hanoï, dans l’église de Hoang Nguyen, des parents offrent leurs chasubles aux nouveaux prêtres.

Le 3 décembre, jour de la fête de saint François-Xavier, patron de toutes les missions catholiques, Mgr Joseph Vu Van Thien, archevêque de Hanoï, a ordonné 15 nouveaux prêtres dans l’église de Hoang Nguyen, dans la capitale Vietnamienne. Les ordinants, issus de deux diocèses du nord du pays, ont été appelés à répandre la Parole de Dieu et à transmettre les valeurs catholiques auprès des habitants de la région.

Les nouveaux prêtres ont majoritairement la trentaine, sauf l’un d’entre eux qui a 57 ans. Ils sont diplômés des universités locales dans plusieurs disciplines dont l’électronique, l’anglais, le français, l’histoire, les technologies de l’information, les relations internationales, la linguistique, la psychologie, la sociologie et les études vietnamiennes – des études qu’ils ont suivies avant leur parcours de huit ans en philosophie et de théologie au grand séminaire Saint-Joseph.

Mgr Thien a invité les jeunes prêtres à suivre l’exemple d’évangélisation de saint François-Xavier, qui a donné sa vie pour annoncer la foi catholique à de nombreuses personnes à travers l’Asie, et qui est décédé d’une forte fièvre avant d’atteindre la Chine. L’archevêque a rappelé que l’Église locale a déclaré 2022 comme « Année de l’évangélisation » dans le cadre d’un plan pastoral de trois ans. Les deux années précédentes ont été consacrées à la communion et à la sainteté. L’évêque a ajouté que les prêtres du monde entier sont invités à s’engager auprès des pauvres et des minorités, et à garder vivante la Parole de Jésus, venu pour sauver toute l’humanité.

« C’est toute la beauté de la mission des prêtres. Nous prions pour que nos prêtres deviennent de bons pasteurs, afin de guérir les blessures spirituelles et physiques des fidèles », a-t-il poursuivi, en soulignant que la mission des prêtres découle de la miséricorde divine. Il a également averti les ordinants d’éviter de se mettre en avant et de se vanter de leur érudition, pour se concentrer sur le témoignage du Christ par leur vie et leurs services.

Il a ajouté que les prêtres ont reçu librement la grâce de Dieu et qu’ils doivent la transmettre gratuitement à leurs frères et sœurs, en regardant Jésus comme le but de leur vie. Il a également appelé les nouveaux prêtres à travailler avec les laïcs afin que les activités pastorales soient fructueuses. Le 4 décembre, les nouveaux prêtres ont célébré leurs premières messes dans leurs paroisses, et ils commenceront leur service comme vicaires dès le 12 décembre. L’archidiocèse de Hanoï compte 203 prêtres pour 171 paroisses et 320 000 catholiques.

137 nouveaux prêtres et 43 nouveaux diacres pour dix diocèses du nord

Mgr Joseph Chau Ngoc Tri, évêque de Lang Son Cao Bang, a ordonné neuf prêtres dans la cathédrale de Cua Nam, le 3 décembre à Lang Son, dans le nord du Vietnam. Mgr Tri a demandé aux nouveaux prêtres, de plusieurs diocèses et congrégations, de travailler avec toutes les communautés locales, y compris les groupes ethniques aux coutumes différentes. Il les a appelé à suivre l’exemple de saint François-Xavier en semant la foi dans les provinces montagneuses de Lang Son et de Cao Bang. L’évêque leur a demandé de coopérer avec lui en mettant leur esprit, leur cœur et leurs mains au service de tous. Il les a également invités à s’efforcer de construire la fraternité entre les prêtres et avec les autres religieux et séminaristes. « Nous venons de différentes villes et de différentes familles, mais nous avons choisi ce diocèse comme notre famille spirituelle, et nous sommes frères et sœurs dans le Christ, comme une grande famille d’Église. En montrant cet exemple éclairant, nous pouvons avoir suffisamment de force pour amener beaucoup de personnes à Dieu. »

Par ailleurs, Mgr Pierre Nguyen Van De prévoit également d’ordonner 15 prêtres et 24 diacres en vue du sacerdoce le 8 décembre prochain. Deux jours plus tard, Mgr Joseph Vu Van Thien, administrateur apostolique de Haïphong, ordonnera huit autres prêtres. Ainsi, malgré le fait que cette année ait été une nouvelle fois affectée par la pandémie de Covid-19, les dix diocèses du nord du pays auront 137 nouveaux prêtres et 43 nouveaux diacres.

(Avec Ucanews)

-

Un embryon à 14 semaines