Un ami nous communique cet article intéressant de Bart Maddens paru sur Doorbraak :

La visite du Pape avec le frein à main serré

17/9/2024

Le pape vient en Belgique, mais cela ne se passe pas sans accroc. La KU Leuven tente même de balayer sa visite.

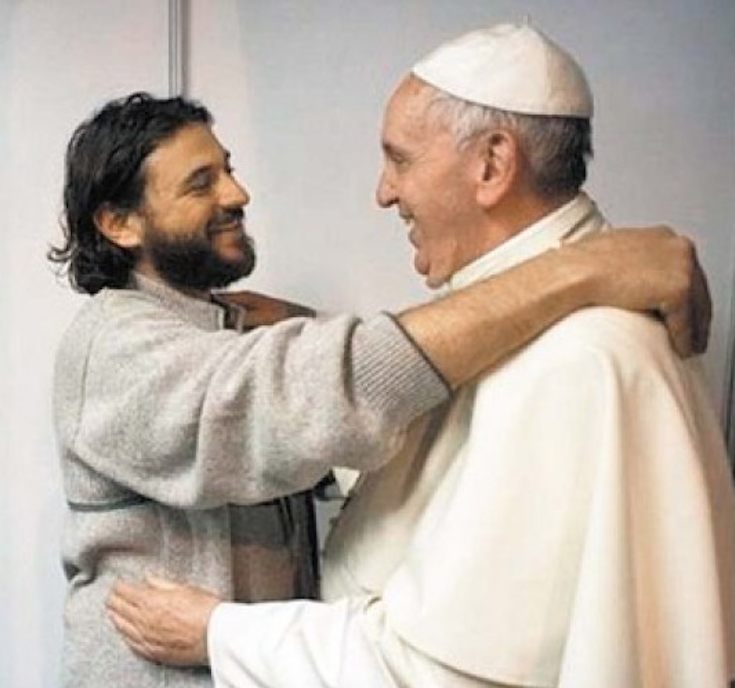

Le pape François se rendra à la KU Leuven vendredi prochain.

Rik Torfs a écrit précédemment que cette visite suscitait de l'embarras au sein de l'université. Apparemment, le pape a été invité avant la résurgence des scandales de pédophilie après le documentaire Godvergeten de la VRT, et beaucoup en sont maintenant quelque peu agacés.

La visite du pape est déjà passée sous silence sur le site web de la KU Leuven. La page d'accueil ne contient aucune information à ce sujet et la rubrique « événements » couvre largement l'ouverture de l'année académique le 18 septembre et la célébration du 600e anniversaire de l'université.

C'est pourtant à l'occasion de ce 600e anniversaire que le pape viendra en visite, mais même en cliquant sur « 600 ans de la KU Leuven », on ne trouve rien sur l'homme. L'université ne mentionne d'ailleurs pas le pape dans son calendrier des événements ou son agenda papier.

Ce n'est qu'en tapant le terme « visite du pape » dans la barre de recherche du site que l'on tombe sur une page d'information. Il s'avère que le pape sera présent dans le Promotion Hall pour parler au « conseil d'administration et au personnel » de l'université des personnes les plus vulnérables de la société, en particulier les réfugiés.

La participation à cette conversation se fait « sur invitation exclusive ». En d'autres termes, la rencontre du pape avec la communauté universitaire sera un événement relativement restreint et exclusif, bien qu'une retransmission en direct soit prévue.

Quel contraste avec la précédente visite du pape à l'université, le 20 mai 1985. À l'époque, Jean-Paul II avait rencontré la communauté universitaire au stade de football de Louvain, Den Dreef.

À l'époque, ce stade était peut-être plus petit qu'aujourd'hui, mais pour accueillir le plus grand nombre de personnes possible, la pelouse avait été remplie de bancs fabriqués à partir de bacs de bière. Selon les journaux, 22 000 personnes étaient présentes.

On pourrait penser que la visite sera un peu moins importante aujourd'hui parce que le pape est plus controversé qu'en 1985. Mais ce n'est pas tout à fait exact, voire pas du tout. Dans les années 1980, à la fin de l'après-Mai 68, le pape était le diable barbu pour le grand groupe d'étudiants progressistes.

Jean-Paul II était honni non seulement en raison de ses opinions éthiques conservatrices, mais aussi - et surtout - parce qu'il luttait contre le communisme et la théologie de la libération.

Pendant des mois, la visite du pape a suscité de l'agitation à Louvain. Des manifestations ont même eu lieu et des bâtiments publics et des églises ont été couverts de graffitis agressifs. Pendant les vacances de Pâques, le comité du « Golden Pope » a mis le feu au secrétariat syndical du KVHV. Tout le rez-de-chaussée a brûlé.

Les étudiants d'extrême gauche ont eu du mal à avaler que le KVHV (Union des étudiants catholiques flamands) était le moteur du « Comité flamand de la jeunesse pour la visite du pape ».

Dans cette atmosphère tendue, l'Eglise et l'université ont tout de même osé organiser une rencontre ouverte et à grande échelle avec le pape. En effet, au lieu de tourner autour du pot, l'université a placé les questions les plus délicates et les plus sensibles au centre de la célébration. Courageux, en tout cas.

Le recteur Pieter De Somer, qui devait mourir un mois plus tard, a prononcé son légendaire discours sur le « droit à l'erreur ». La KU Leuven considère qu'il est de son devoir de remettre perpétuellement en question les vérités établies et, si nécessaire, de les adapter au langage et à la pensée de l'époque », a-t-il déclaré. « Cela conduit inévitablement à des conflits entre l'erreur et l'orthodoxie, et parfois au passage de l'erreur à l'orthodoxie. (...) Les chercheurs universitaires devraient avoir la liberté de se tromper : c'est une condition essentielle pour qu'ils puissent, en tant que chercheurs, remplir leur mission - et l'université en tant qu'institution, la sienne ».

Els Gryson, représentante des étudiants, a réussi à exprimer ses critiques à l'égard du pape de manière nuancée et respectueuse. Elle a salué le fait que le théologien de la libération et jésuite Jon Sobrino ait reçu un doctorat honorifique à la KU Leuven quelques mois plus tôt.

En ce qui concerne la question éthique, elle a déclaré : « Nous recherchons également une morale qui libère les personnes et qui sort les relations de la sphère des commandements et des interdictions. La certitude avec laquelle notre Église pose certaines règles éthiques de comportement l'éloigne de la jeunesse. Cela ne nous laisse pas indifférents. » Quelques huées ont retenti dans le public à ce moment-là.

Des sujets sensibles

Jean-Paul II lui-même n'a pas hésité à aborder des thèmes sensibles. Sur la relation entre l'Église et l'université, il a déclaré : « Au sein d'une université catholique dynamique, les professeurs et les étudiants fidèles apprennent instinctivement, pour ainsi dire, ou plutôt par une grâce spéciale, à placer leurs connaissances et leurs recherches dans une perspective qui s'ouvre à toute vérité. »

Et sur les positions éthiques : « Par définition, la théologie appartient au trésor de la foi tel qu'il est transmis, préservé et déclaré par le Magistère de l'Église, tant en termes de dogme que d'implications chrétiennes et éthiques ».

Un événement curieux

Dans l'ensemble, ce fut un événement remarquable : un échange d'idées de haut niveau intellectuel sur des questions de foi cruciales et controversées, et ce non pas dans l'intimité d'un auditorium ou d'une salle de doctorat, mais devant un public de 22 000 personnes.

Pourquoi cela n'est-il plus possible aujourd'hui ?

Ce sont peut-être les étudiants militants de gauche de l'époque qui sont aujourd'hui aux commandes de l'université. Le fait que près des deux tiers du personnel de la KU Leuven votent pour des partis de gauche, dont les positions sur les questions éthiques sont diamétralement opposées à celles du pape, n'arrange pas les choses.

Il y a aussi, bien sûr, l'obsession de la diversité, qui se transforme en embarras autour de sa propre identité catholique. Mais surtout, il y a la logique commerciale et marketing qui prévaut aujourd'hui à l'université, la crainte que l'association avec l'institution ecclésiastique nuise à l'image, et donc au nombre d'inscriptions.

Il subsiste un étrange paradoxe : pour voir comment une université peut être à la fois catholique sans complexe, critique et moderne, il faut revenir quarante ans en arrière.