Belgique - Page 86

-

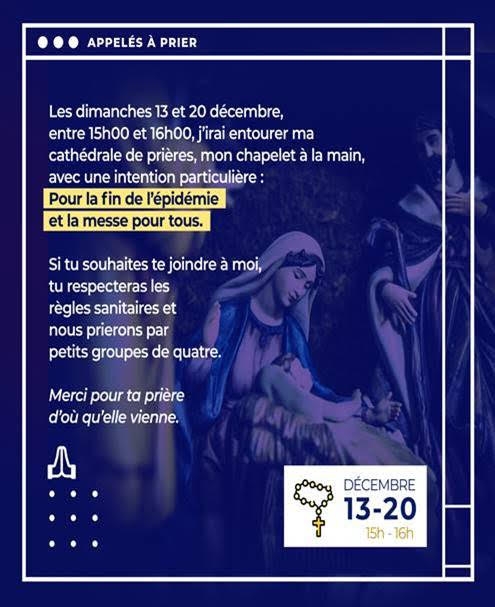

Entourer ma cathédrale de prières pour la fin de l'épidémie et la messe pour tous

-

Vrijheid voor de mis - Pour la messe libre

-

Une blessure et un mépris de la foi

Une chronique du Père Charles Delhez s.J. sur la Libre :

Le sentiment de ne plus exister

Le silence assourdissant à propos des cultes dans les mesures sanitaires récentes a été ressenti par les croyants comme une blessure et perçu comme un mépris de la foi.

Que la religion apparaisse dès le berceau de l’humanité, qu’elle soit un signe de l’hominisation du primate que nous sommes, voilà qui fait l’unanimité des historiens. Elle semble bien être une dimension anthropologique constitutive de notre humanité, même s’il y en a d’autres. Mais une tendance apparaît de plus en plus de nos jours, celle de la nier, d’en faire une étape dépassée de notre humanisation.

Aujourd’hui, il est de bon ton d’accuser les religions de tous les maux, et particulièrement celle de la majorité au moins relative des Belges, la religion catholique. Sans aucune contextualisation historique ni sens de la mesure et à coups de simplismes affligeants, l’Église est traînée devant le tribunal médiatique ou vilipendée dans la conversation des cafés du Commerce entre la troisième et la quatrième chope. Son héritage est présenté comme négatif et les pages noires sont rassemblées en un seul volume, comme si tous les crimes de l’humanité avaient été commandités par Dieu et perpétrés par ses adeptes. J’exagère, bien sûr, réagissant à une caricature par une autre. Mais tout n’est pas faux ! Il n’est pas juste cependant de réduire l’Église à ses abus sexuels - une horreur aux conséquences dramatiques pour les victimes -, comme si elle en avait le monopole, et de ne considérer que les graves erreurs de son histoire que sont, par exemple, l’Inquisition, les croisades et les guerres de religion, oubliant que ces trois faits relèvent tout autant de l’histoire politique que religieuse, les deux étant hélas trop mêlés à l’époque (et pourquoi n’accuser qu’un des deux partenaires ?).

Une juste autonomie

La religion fut hégémonique dans toutes les civilisations. C’est une étape de notre histoire. Elle était à dépasser, mais sans jeter pour autant le bébé avec l’eau du bain. Il fallait faire droit aux autres dimensions de notre humaine condition qui étaient sous la coupe des institutions religieuses et de leur hiérarchie. Ainsi les dimensions politiques, philosophiques, scientifiques, artistiques, éthiques. La modernité, c’est l’autonomisation des différentes sphères de l’activité humaine. La date symbolique en France pourrait être la loi de séparation de l’Église et de l’État, en 1905. En Belgique, la question avait été traitée dès la Constitution de 1831 en termes de liberté et d’égalité des cultes, État et religions se reconnaissant dans une indépendance réciproque.

De plus en plus, cependant, les croyants, surtout les pratiquants, ont le sentiment de ne plus exister aux yeux de leur propre pays. Le silence assourdissant à propos des cultes dans les mesures sanitaires récentes a été ressenti par eux comme une blessure et perçu, à tort ou à raison, comme un mépris de la foi. Une pétition qui circule dans les milieux chrétiens a déjà recueilli 12 000 signatures. Il n’aura fallu pas moins qu’un arrêt du Conseil d’État, suite à la demande de la communauté juive, pour remédier aux restrictions disproportionnées de l’exercice collectif du culte.

Une approche critique

Sur le plus long terme, la question récurrente des cours de religion en est un autre signe. Il y a une volonté manifeste d’en réduire l’espace sinon de les supprimer. Or, la religion est un fait social, quelle que soit la position de chacun à son propos. Le fait religieux, sans confusion avec le prosélytisme, mérite d’être enseigné comme tout autre fait historique, scientifique ou littéraire. On sait la place qu’il a prise dans l’histoire et qu’il occupe dans l’actualité. L’école devrait en permettre une connaissance sérieuse, accompagner une distance critique et préparer à un dialogue vrai. Cela ouvrirait aussi les jeunes à la dimension spirituelle qui, elle, est une caractéristique première de notre humanité. Les religions en ont été et en sont encore un véhicule important de transmission. L’ignorer risque bien de faire le lit des fondamentalismes et des extrémismes et de nous enfoncer dans le matérialisme consumériste et l’individualisme tant décriés, et à raison.

Lire aussi : Pourquoi nos politiques gomment-ils la dimension spirituelle des citoyens qu’ils représentent ?

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Culture, Débats, Eglise, Foi, Hostilité au christianisme et à l'Eglise, Politique, Religions, Société 3 commentaires -

Noël 2020 en Belgique

Communiqué officiel des évêques avalisant la proposition du ministre de la Justice sur une levée partielle de l'interdiction des actes publics du culte.

« Les Évêques de Belgique ont pris connaissance de la proposition du Ministre de la Justice de permettre à 15 personnes maximum (enfants de moins de 12 ans non compris) de se rassembler dans les lieux de culte dès ce dimanche 13 décembre. Ces groupes sont autorisés dans la mesure où on respecte les mesures suivantes : 10 m² par personne (sauf pour les bulles familiales) et les mesures de sécurité prescrites (désinfection, port du masque buccal, distanciation requise).

Cet assouplissement de 4 à 15 personnes permet aux paroisses d’accueillir davantage de fidèles pour la prière, pour un moment de méditation, allumer une bougie, une visite à la crèche ou offrir un don aux plus démunis. Beaucoup, en ces temps difficiles, usaient déjà individuellement de ces possibilités. Ce léger assouplissement offre de nouvelles opportunités dont celle de se rendre à l’église en famille ou en groupe. Nous réitérons notre appel à garder les églises ouvertes autant que possible et à offrir un bon accueil.

Dès ce dimanche, on pourra célébrer un moment de prière ou la liturgie en particulier l’eucharistie, à 15 (enfants de moins de 12 ans non compris). Les paroisses locales et les unités pastorales décideront de cette possibilité en tenant compte des éventuelles directives de leur diocèse. Les dimanches ordinaires et plus encore la veille et le jour de Noël, de nombreux fidèles se verront malheureusement refuser l’entrée. Les messes de minuit n’auront pas lieu suite au couvre-feu. En semaine aussi, l’eucharistie pourra être célébrée selon les mêmes règles.

Au cours des prochaines semaines de confinement, les célébrations dominicales diffusées à la radio et à la télévision demeureront pour la plupart des fidèles, le moyen par excellence d’être unis à l’eucharistie. Les messes diffusées par la RTBF radio et télévision, les radios RCF et la télévision KTO offrent aussi des possibilités. En outre, plusieurs télévisions locales diffuseront une célébration de Noël en collaboration avec les diocèses.

Les Évêques soulignent que ce léger assouplissement du confinement ne doit nullement donner l’impression d’une diminution de la gravité de la pandémie. Une fois de plus, ils expriment leur solidarité avec le Gouvernement, le secteur des soins de santé et tous ceux qui luttent sans relâche contre le virus. Ils méritent tout notre soutien.

Ensemble, nous surmonterons la pandémie. »

SIPI – Service de presse de la Conférence des Évêques de Belgique

Bruxelles, le 10 décembre 2020 »Ref. Communiqué officiel des évêques avalisant sans réserve les propositions du ministre de la Justice

Pitoyable. Une attitude indigne qui rappelle celle du clergé jureur aux heures les plus sombres de la Révolution, attitude qui semblerait être pilotée par les évêques du nord du pays.

-

Célébrations : la lettre d'un fabricien

L'histoire retiendra qu'en Belgique, terre historiquement chrétienne, les Juifs - et non les catholiques -, ont obtenu la reprise des célébrations collectives à l'approche de Noël.

Les restrictions à la liberté de culte - dont l’interdiction de la messe en public - étaient donc inconstitutionnelles.

C'était l'évidence même ... nous étions le seul pays d'Europe à être sous le joug cette interdiction...

Le Conseil d’État français avait déclaré inconstitutionnelle la "jauge de 30 personnes" dans les églises françaises ! La Cour suprêmes des USA a invalidé des règlements restreignant les célébrations à 10 participants!

Fort heureusement quelques associations de catholiques ont sauvé l'honneur, en saisissant les juridictions civiles parallèlement... recours dont dont l'issue reste à venir.

Contrairement à la France, la Conférence épiscopale s'est abstenue de participer à toute action judiciaire en vue d'obtenir la reprise des messes.

Elle n'a donné aucune consigne ni encouragé les catholiques à se mobiliser à ce propos.

Bon nombre de catholiques ne comprennent pas cette attitude !

Nous apprenons ce jour qu'un accord serait intervenu entre les représentants des cultes et Ministre de la Justice pour limiter le nombre de participants aux célébrations à 15 personnes.

15 personnes... règle aveugle et inepte pour un édifice tel qu'une cathédrale, ce que le Conseil d’État français a d'ailleurs rappelé pour "casser" la jauge de 30 !

Pourquoi accepter une telle règle dont on sait qu’elle est inconstitutionnelle et ne repose sur aucun argument scientifique. Pourquoi ne pas prendre pour référence la superficie des édifices religieux (X personnes par mètres carrés)?

Nous avons besoin de pasteurs... et nous avons le sentiment d'être laissé pour compte.

J'entends également ici et là de nombreux prêtres qui sont en rébellion ouverte contre ce qui se passe et qui considèrent ces injonctions comme illégitimes et contraires à leur sacerdoce.

J'espère vivement que nos évêques donneront instruction à leurs prêtres DE NE PAS COMPTER les fidèles à l'occasion des messes de Noël dans les paroisses, à l'instar de ce qu'a dit Mgr Aupetit et d'autres évêques français avant que la jauge des 30 soit cassée par le Conseil d'Etat. En tant que membre d'un Conseil de Fabrique, je ne souhaite imposer aucune limitation dans l'église si tant est que les distances de minimum 1,50 m entre les fidèles et que le port du masque soient respectés.Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Eglise, Foi, Politique, Santé, Société 5 commentaires -

"Nous n’inciterons pas les croyants à se rendre à la messe"

"Nous n'inciterons pas les croyants à se rendre à la messe" : avec ces quelques mots du porte-parole des évêques de Belgique, tout est dit. Restez chez vous, suivez la messe à la TV ou sur l'écran de votre ordinateur. Laissez votre foi s'éteindre à petit feu dans le confort de vos maisons.

La pratique religieuse ne se remettra sans doute jamais de ces mois de confinement durant lesquels on s'est habitué à ne plus se rendre dans nos églises. Les mesures imposées par l'autorité politique avec l'acquiescement d'évêques dociles et passifs constituent un véritable éteignoir pour la flamme vacillante d'une foi en recul constant dans notre société déchristianisée.

L'acceptation de cette jauge surréaliste de 15 personnes maximum pour assister aux célébrations en dit long sur le manque total de détermination de la part de ceux qui ont la charge pastorale de notre Eglise et qui un jour devront en rendre compte devant le Seigneur.

Alors que l'arrêt du Conseil d'Etat ouvrait la porte à des négociations que les représentants de l'Eglise catholique auraient pu mettre à profit pour obtenir des conditions raisonnables pour la restauration du culte, on retiendra qu'ils ont préféré adopter le profil le plus bas possible pour enfin se satisfaire de cette jauge ridicule.

Alors qu'en France l'épiscopat s'est mobilisé contre une jauge de 30 personnes jugée totalement insuffisante et a obtenu gain de cause grâce à une attitude offensive, les évêques de Belgique offrent le spectacle lamentable et révoltant de pasteurs mercenaires asservis aux décisions arbitraires de l'autorité politique sans considération pour le bien spirituel de ceux qui leur sont confiés. C'est tout simplement écoeurant.

Les représentants de l'Action laïque peuvent être totalement rassurés et dormir sur leurs deux oreilles : il n'y a aucun danger de voir nos têtes mitrées manifester la moindre velléité d'inviter leurs ouailles à se rendre à l'église pour y célébrer la naissance du Sauveur. Du jamais vu depuis des siècles, sinon depuis l'origine du christianisme.

Y.W.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Foi, Politique, Santé, Société 19 commentaires -

Cathobel et Amnesty International

Un ami nous communique le courrrier électronique qu'il a adressé à cathobel, l'organe officiel de communication de l'Eglise francophone de Belgique :

Bonjour,

Je m’étonne de lire sur votre site l’article https://www.

cathobel.be/2020/12/journee- internationale-des-droits- humains-amnesty-allumera-un- parcours-de-lumiere/

Celui-ci omet gravement d’indiquer la position de Amnesty sur l’avortement, laquelle est incompatible avec l’enseignement de l’Eglise et les propos récents du Pape François. Les références sont données plus bas.

Aussi gênant, la fin de l’article peut être comprise comme une invitation à s’associer à l’événement puisque les informations de lieu et de date y sont indiquées.

Bien à vous,n.

Propos d’Amnesty International Belgique

Ainsi, au sujet de l’avortement, Amnesty International :

• reconnaît que toute personne qui peut avoir une grossesse a le droit à l’avortement ;

• demande l’accès universel à l’avortement sécurisé, aussi tôt que possible et aussi tardivement que nécessaire, ainsi que la fourniture de soins d’après avortement et d’informations fondées sur les faits en ce qui concerne l’interruption de grossesse ;

• reconnaît que les décisions relatives à la grossesse et à l’avortement touchent directement l’ensemble des droits humains ;

• demande la suppression de toutes les dispositions de la législation et des politiques des pays réprimant pénalement ou sanctionnant de toute autre façon l’avortement, et qu’il soit mis fin aux sanctions visant les femmes, les filles et toutes les personnes enceintes, les prestataires de soins de santé et toutes les autres personnes ayant obtenu ou fourni des services d’avortement ou apporté leur aide pour la fourniture de ces services ;

• demande que soient réformées les lois et les politiques qui limitent l’accès à l’avortement à des circonstances spécifiques ;

• confirme que la protection des droits humains débute à la naissance de la personne, conformément au droit international ;

https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/ avortement/positionavortement

Propos du Pape François

À ceux qui disent aux catholiques que leur refus de l’avortement «est le problème de [leur] foi», le Saint-Père réplique que c’est plutôt «un problème pré-religieux, (…) un problème humain». Improvisant son discours, François a formulé deux questions en guise d’arguments. «Est-il licite d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème ?», et «est-il licite de louer un tueur à gages pour résoudre un problème ?». «N’allons pas sur le terrain religieux pour une chose qui concerne l’humain», a-t-il ensuite demandé, avant d’exhorter à ne «jamais, jamais éliminer une vie humaine ni louer un tueur à gages pour résoudre un problème».

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-05/pape- francois-congres-yes-to-life- protection-vie-avortement.html Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Médias, Politique, Société 2 commentaires -

Liberté des cultes et prévention sanitaire du Covid19 en Belgique: un accord inter-religieux surréaliste

Suite à l'arrêt du conseil d'État publié ce mardi et invalidant la mesure interdisant les célébrations religieuses publiques, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a rencontré ce mercredi les représentants des différents cultes.

Il a été convenu, sous réserve d'un accord de gouvernement ce jeudi et d'un comité de concertation ce vendredi, que les célébrations publiques pourront reprendre dès ce dimanche avec un maximum de 15 personnes dans les églises, mosquées, temples ou synagogues, pour autant qu'il puisse n'y avoir qu'une personne par 10 mètres carrés, précise le cabinet du ministre de la Justice. Cette règle sera la même pour tous les cultes et nécessitera le respect des différentes mesures sanitaires, dont le port du masque.

Philippe Markiewicz, président du Consistoire Central Israélite de Belgique considère que la rencontre fut "globalement positive". L'accord qui s'y est esquissé permettra de respecter les prescriptions de la religion juive qui enjoignent un minimum de 10 témoins aux mariages, règle qui fut au cœur de l'arrêt du Conseil d'État requis par des juifs. "Cette décision n'est bien sûre pas idéale, mais elle permet un accord entre nous tous, ce qui est le plus important, commente encore Philippe Markiewicz. Le ministre a par ailleurs promis de nous revoir début janvier pour envisager la suite."

Ref. Les célébrations religieuses publiques pourront reprendre avec un maximum de 15 personnes

Les représentants des cultes rassemblés par le Ministre de la Justice se moqueraient-ils des attendus de la décision du Conseil d’Etat ?

Cet arrêt pris en référé invite clairement les parties à mettre fin à la disproportion flagrante entre les exigences sanitaires préventives et celles du respect de la liberté des cultes inscrites dans la constitution et les conventions internationales souscrites par l’Etat belge.

Il y a en effet lieu de s’interroger sur le sort actuellement réservé aux lieux de culte par les pouvoirs publics, au moment où l’on assiste à la réouverture, par les mêmes pouvoirs, des musées, piscines, échoppes et autre lieux moins essentiels : pour qui a eu l’idée d’arpenter samedi dernier la rue neuve à Bruxelles ou la médiacité à Liège, l’inégalité de traitement tombe sous le sens.

Le pouvoir du dernier mot appartient en l’occurrence aux pouvoirs exécutif et judiciaire. Affaire à suivre, donc…

JPSC

-

Liberté de culte : y aura-t-il des messes à Noël?

L’arrêt surprise du Conseil d’Etat qui intime au Gouvernement de revoir son régime d’interdiction des cultes, ne fait pas suite à une requête catholique mais israélite. Une fois de plus, comme dirait saint Jean l’Evangéliste, « le salut vient des Juifs »…

S’interrogeant sur le suivi de l’arrêt judiciaire, le site web « Cathobel », organe de presse de l’Episcopat, adopte un ton interrogatif, dans la ligne de la réserve que la Conférence des Evêques a toujours observée depuis le début du confinement :

" En se réveillant ce matin, tout un chacun a cru entendre la bonne nouvelle: il y aura peut-être des messes à Noël. En effet, un arrêt du Conseil d’Etat ordonne au gouvernement de revoir les exceptions à l’interdiction d’exercice des cultes avant le 13 décembre 2020. Les autorités devront donc trouver l’équilibre entre respecter la liberté de culte (droit constitutionnel) et les mesures sanitaires. La prudence reste donc de mise. Analyse d’un possible retournement de situation.

A l’origine de cet arrêt du Conseil d’Etat se trouve une requête en référé introduite par des organisations juives d’Anvers. Il est particulièrement mis en cause l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant sur des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19’.

Restriction disproportionnée

L’arrêt relève que, dans cet arrêté, l’autorité « n’a même pas prévu la possibilité d’exercer collectivement le culte, à titre exceptionnel et sous conditions, le cas échéant uniquement sur demande avec indication du lieu et du moment ». Il considère dès lors qu’il s’agit d’une restriction disproportionnée de la liberté de culte.

Le Conseil d’Etat a donc ordonné ce 8 décembre 2020, dans son arrêt n° 249.177, que « l’État belge modifie son régime d’interdiction des cultes, à tout le moins provisoirement, de sorte qu’une restriction éventuelle de l’exercice collectif du culte ne soit plus disproportionnée. » De nombreux pratiquants – toutes religions confondues – estiment en effet disproportionné d’être interdits de célébrer leur foi – en communauté restreinte – alors qu’il est à nouveau possible de faire ses courses. L’ultimatum du Conseil d’Etat a été fixé au 13 décembre.

Concertation avant tout

Ceci ne veut pas dire pour autant que les messes reprendront. En effet, le ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne, organise ce mercredi à 14 heures une concertation avec les représentants des cultes reconnus afin de trouver « le juste équilibre entre la liberté de culte et la santé publique », selon ses propres mots. En effet, les chiffres de contamination progressent à nouveau. De nombreux spécialistes appellent donc à la plus grande prudence – sans vouloir pour autant durcir davantage les mesures – pour éviter une troisième vague. Ce besoin de concertation est aussi exprimé par les requérants – pour rappel un collectif juif d’Anvers. Cette communauté s’apprête par ailleurs à fêter Hanoukka du 10 au 18 décembre durant laquelle des prières collectives doivent être récitées par dix hommes.

Des mesures qui violent la liberté de culte?

Les requérants évoquent une violation de la liberté religieuse pourtant garantie par la Constitution belge, le Traité européen droits de l’homme ("CEDH”) et la Convention sur les droits civils et politiques (“BUPO”). Ils notent que « la reconnaissance de la liberté de culte faisait partie des principales exigences des insurgés belges en 1830. Cette garantie de la liberté de culte est devenue inviolable lors de la discussion de la Constitution de 1831. »

Estimant que le gouvernement a eu le temps depuis le mois de mars de réfléchir aux mesures, ils dénoncent le manque de proportionnalité des mesures drastiques édictées. L’interdiction pure et simple ne tenant pas compte des protocoles mis en place et consciencieusement appliqués durant la période entre le premier et deuxième confinement.

C’est pourquoi le Conseil d’État ordonne, « à titre de mesure provisoire, que le défendeur remplace, au plus tard le 13 décembre 2020, les articles 15(3) et 15(4), et 17 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 concernant ‘les mesures urgentes visant à contrôler la propagation du coronavirus COVID-19’, telle que modifiée par les décrets ministériels du 1er novembre 2020 et le 28 novembre 2020, par des mesures qui ne restreindront pas indûment l’exercice du culte ». Il invite les différentes communautés de foi à « élaborer un nouvel arrangement pour que les services de culte et les cérémonies de mariage religieux puissent avoir lieu à nouveau d’une manière correspondant aux règles de la foi, sous réserve du respect des règles de sécurité strictement nécessaires pour atteindre leur objectif, à savoir prévenir la propagation du Coronavirus ».

Rester prudents

Au vu des contaminations qui semblent à nouveau augmenter, on ne peut que conseiller à chacun de maintenir les plans actuels; à savoir repenser la célébration de Noël en mode confiné. Et, si la bonne nouvelle devait nous arriver que des célébrations puissent se dérouler en communautés, dans les églises, que chacun réfléchisse en âme et conscience sur la meilleure manière de prendre en compte les besoins collectifs et individuels. Affaire à suivre, donc.

Nancy GOETHALS (avec JG) "

Ref. Liberté de culte : y aura-t-il des messes à Noël?

Bref, concluent les auteurs de ce texte, même si elle devait perdre le secours des ordonnances actuelles de son bras séculier, l’Eglise sera bien inspirée en se prescrivant à elle-même la ligne d'un rigoureux auto-confinement...

JPSC

-

Le Conseil d’Etat ordonne au gouvernement de revoir les exceptions à l’interdiction d’exercice des cultes avant le 13 décembre 2020

De Jacques Galloy (RCF) :

Le Conseil d’Etat ordonne au gouvernement de revoir les exceptions à l’interdiction d’exercice des cultes avant le 13 décembre 2020.

Sur base d’une requête en référé introduit par des organisations juives d’Anvers, le Conseil d’Etat a ordonné ce 8 décembre 2020 dans son arrêt n° 249.177 que l’État belge modifie son régime d’interdiction des cultes, à tout le moins provisoirement, de sorte qu’une restriction éventuelle de l’exercice collectif du culte ne soit plus disproportionnée.

En effet, l’arrêt considère qu’il est question d’une restriction disproportionnée de la liberté de culte du fait que l’autorité n’a même pas prévu la possibilité que l’exercice collectif du culte puisse au moins se dérouler dans certains cas, à titre exceptionnel et sous conditions, le cas échéant uniquement sur demande avec indication du lieu et du moment.

L’action a été introduite le 4 décembre 2020 par un collectif juif d’Anvers: deux associations propriétaires d’une synagogue anversoise, deux membres pratiquant de la communauté juive d’Anvers ainsi qu’un couple sur le point de se marier le 14 décembre selon la tradition juive. Cette communauté s’apprête par ailleurs à fêter Hanoukka du 10 au 18 décembre 2020 durant laquelle des prières collectives doivent être récitées par dix hommes.

Ils demandaient en particulier, dans un bref délai, et en étroite consultation avec les différents communautés de foi « à élaborer un nouvel arrangement pour que les services de culte et les cérémonies de mariage religieux puissent avoir lieu à nouveau d’une manière correspondant aux règles de la foi, sous réserve du respect les règles de sécurité strictement nécessaires pour atteindre leur objectif, à savoir prévenir la propagation du Coronavirus ».

Les requérants ont relevé une violation de la liberté religieuse telle que garantie par la constitution belge, le traité européen droits de l'homme (CEDH”) et la Convention sur les droits civils et politiques (“BUPO”). Ils notent que “la reconnaissance de la liberté de culte faisait partie des principales exigences des insurgés belges en 1830. Cette garantie de la liberté de culte est devenue inviolable lors de la discussion de la Constitution de 1831. Les quelques exceptions à l’interdiction du culte ne sont adaptées qu'à une seule communauté de foi, c'est-à-dire les catholiques romains. Ils observent que, même en temps de guerre, les célébrations eucharistiques et l'exercice des sacrements n’ont jamais été interdits. Ces exceptions n’offrent pas de réconfort aux Juifs croyants. Par ailleurs, le fait de regarder un service religieux sur un écran ne permet pas à un croyant catholique, par exemple, de recevoir la communion,ou de permettre le déroulement de certaines traditions religieuses des Juifs orthodoxes. Par exemple, la prière juive doit absolument se faire en présence physique de dix hommes.”

Les demandeurs notent que “dans l'obscurité et le froid les mois d'hiver pendant lesquels les contacts sociaux ont été considérablement réduits, ils ont un besoin particulier de sens et de spiritualité. En outre, depuis plus de 2 000 ans à la même époque en décembre ont lieu des fêtes religieuses qui peuvent être célébrées, priées dans la synagogue.”

Ils pensent que le gouvernement a eu le temps depuis le mois de mars d’élaborer des mesures proportionnées et dénoncent le manque de proportionnalité des mesures drastiques édictées. Les effets précis de certaines mesures ne peuvent être estimés avec une certitude scientifique totale, et les pouvoirs publics, agissant en appliquant le principe de précaution, optent pour des mesures fortes. L’interdiction pure et simple ne tient pas compte des protocoles mis en place et consciencieusement appliqués durant la période entre le premier et deuxième lockdown. Par ailleurs, il n'y a pas d'interdiction de mouvements non essentiels ou de visite de lieux non essentiels, ce qui permet la libre circulation dans l'espace public. Bref, les mesures gouvernementales doivent être davantage proportionnées.

L’arrêté ministériel prévoit comme exceptions à l’interdiction de cultes d’une part la possibilité de mariage à 5 personnes maximum et d’autre part la retransmission filmée de cultes. Or, pour une cérémonie de mariage juif, au moins dix hommes juifs (un "minjan") doivent être présents. Par ailleurs, la foi juive ne permet pas de filmer dans une synagogue pendant que les gens prient ni que ces images soient diffusées à tous les croyants.

En conclusion, le Conseil d'État ordonne, “à titre de mesure provisoire, que le défendeur remplace, au plus tard le 13 décembre 2020, les articles 15(3) et 15(4), et 17 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 concernant "les mesures urgentes visant à contrôler la propagation du coronavirus COVID-19", telle que modifiée par les décrets ministériels du 1er novembre 2020 et le 28 novembre 2020, par des mesures qui ne restreindront pas indûment l'exercice du culte. Il invite les différentes communautés de foi à élaborer un nouvel arrangement pour que les services de culte et les cérémonies de mariage religieux puissent avoir lieu à nouveau d'une manière correspondant aux règles de la foi, sous réserve du respect des règles de sécurité strictement nécessaires pour atteindre leur objectif, à savoir prévenir la propagation du Coronavirus".

Source : http://www.raadvst-consetat.

be/?page=news&lang=fr& newsitem=648

Lisez l'arrêt complet en français deepl.com : https://www.pourlamesse-voordemis.be/decision-du- conseil-detat-besluit-van-de- raad-van-state/ Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Eglise, Politique, Religions, Santé, Société 6 commentaires -

Belgique : un retour des messes avant 2021?

Publiée le 2 décembre, une carte blanche réclamant la reprise du culte en Belgique a réuni plus de 10.000 signatures en à peine deux jours

La veille, les évêques de Belgique demandaient au gouvernement une concertation sur un retour des célébrations religieuses publiques.

Le 7 décembre, sur le site « Cathobel », le Père Tommy Scholtes, s.j., (porte-parole francophone de la Conférence des évêques de Belgique) et l’abbé Benoît de Baenst, (co-auteur de la carte blanche) ont échangé leurs points de vue sur cette question qui anime le monde catholique belge. Le débat était présenté par Manu Van Lier :

La question reste posée de savoir si la conviction de la conférence épiscopale, interlocuteur naturel des autorités gouvernementales, pèsera au moins le même poids que celle du lobby des coiffeurs dont on dit qu’ils pourraient obtenir gain de cause le 18 décembre.

Entretemps les signatures au bas de la carte blanche adressée au Premier Ministre approcheront bientôt le nombre de 15.000…

Ref. un retour des messes avant 2021?

JPSC

-

On ne peut pas célébrer dans les églises mais on peut y étudier...

Du site de l'Open vld Bart Somers :

De nouveau des salles d'étude sûres et silencieuses pendant la période du blocus de Noël

2020/12/01

1er décembre 2020 - Le ministre flamand de l'Intérieur Bart Somers, le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts et le ministre flamand de la Jeunesse Benjamin Dalle vont proposer une lettre circulaire aux autorités locales qui veulent offrir des lieux d'étude tranquilles ou ouvrir les infrastructures sportives aux écoles et permettre le blocus des étudiants. C'est ce à quoi le ministre Somers a répondu en commission à la demande du député flamand Brecht Warnez.

En ce mois de décembre, les écoles, les élèves et les étudiants cherchent des locaux supplémentaires. Parce que tout le monde n'a pas le luxe d'avoir un espace d'apprentissage tranquille à la maison, les espaces d'étude publics sont les bienvenus. Parallèlement, les écoles recherchent également des infrastructures extrascolaires pour les cours ou les examens de gymnastique, par exemple parce que la capacité de leurs propres infrastructures est limitée par les mesures de corona. En outre, il est parfois difficile de savoir quelles sont les règles de sécurité applicables.

Le ministre flamand de l'Intérieur Bart Somers, le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts et le ministre flamand de la Jeunesse Benjamin Dalle vont maintenant adresser une lettre circulaire aux autorités locales qui souhaitent offrir des lieux d'étude tranquilles ou ouvrir les infrastructures sportives aux écoles. C'est ce à quoi le ministre Somers a répondu en commission à la demande du député flamand Brecht Warnez.

La circulaire contient des lignes directrices sur la conception de lieux d'étude tranquilles, notamment la distance entre les étudiants, l'entrée et la sortie sûres des zones d'étude, la ventilation optimale et la désinfection régulière des mains, des installations sanitaires et des tables d'étude. En outre, la circulaire apporte également des précisions sur les infrastructures qui seront ouvertes aux écoles : les mesures de sécurité pour l'éducation s'appliquent dans toutes les salles où se déroulent temporairement des activités éducatives, même si celles-ci se déroulent en dehors de l'école. D'autres questions sont également clarifiées. Par exemple, il n'est pas interdit à une classe qui se déplace vers une infrastructure extrascolaire de se réunir. Les écoles sont encouragées - si possible - à enseigner en plein air, par exemple avec un cours de gym dans le parc. Une condition est toutefois que le parc soit situé à proximité de l'école.

Bart Somers : "Pendant la période de blocus précédente, nous avons vu des étudiants étudier ensemble en toute sécurité dans des bibliothèques, des salles de sport, des centres de services, des églises vides, etc. Les villes et les municipalités ont prouvé que beaucoup de choses sont possibles. Pendant cette période de blocage, nous devons également réfléchir de manière créative à des solutions pour les étudiants qui étudient mieux en groupe ou pour les enfants défavorisés qui n'ont pas de chambre à la maison où ils peuvent étudier en silence, mais le plus important est que cela se fasse en toute sécurité".

"De nombreuses autorités locales veulent aider les écoles, mais ne savaient pas comment s'y prendre. Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans les nombreuses mesures coronariennes. Nous allons apporter des éclaircissements et des conseils. De cette façon, beaucoup d'élèves, d'étudiants et de jeunes peuvent être aidés", déclare le ministre flamand de l'éducation Ben Weyts.

"La demande de lieux d'études calmes et locaux est forte parmi nos jeunes. Ils recherchent un endroit où ils peuvent traiter leur matériel d'étude en toute sécurité et en toute tranquillité. C'est certainement le cas de nombreux jeunes pour lesquels il n'y a pas de place à la maison. Pour y parvenir, nous devons unir nos forces avec les autorités locales, elles sont les plus proches des jeunes et savent mieux que quiconque où se trouvent les besoins les plus urgents", déclare Benjamin Dalle, ministre flamand de la Jeunesse.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Eglise, Patrimoine religieux, Politique, Santé, Société 2 commentaires