De Lorenza Formicola sur la Nuova Bussola Quotidiana :

Il y a quatre-vingts ans, l'Église a résisté à la terreur de Tito.

10/02/2026

Entre l'automne 1943 et 1948, la frontière orientale de l'Italie – entre l'Istrie, Fiume et la Dalmatie – fut le théâtre d'un nettoyage ethnique et politique impitoyable orchestré par les milices communistes du maréchal Tito. Le bilan fut une plaie béante pour la nation : 350 000 exilés et plus de 20 000 victimes, anéantis dans une tentative d'éradiquer l'identité italienne et d'écraser toute résistance à l'annexion yougoslave.

Les foibe, crevasses naturelles du Karst, entonnoirs rocheux pouvant atteindre 200 mètres sous terre, symbolisent cet extermination. La technique d'exécution mise au point par les milices communistes était d'une férocité insoutenable : les prisonniers étaient ligotés avec du fil barbelé et alignés au bord de la foibe ; les miliciens ne tiraient que sur ceux qui se trouvaient en tête de file, lesquels, en tombant, entraînaient avec eux toute la chaîne d'hommes encore vivants dans le vide. Nombreux ne moururent pas sur le coup, mais agonisèrent pendant des jours dans l'obscurité, ensevelis vivants sous des tonnes de débris et de corps. Au puits de Basovizza, par exemple, à 250 mètres de profondeur, on découvrit quatre cents mètres cubes de restes humains, scellés ensuite à l'explosif pour dissimuler le massacre.

Cette tragédie, restée silencieuse pendant des décennies, est commémorée solennellement aujourd'hui, le 10 février, Journée du Souvenir, instituée par une loi d'État en 2004. La stratégie des envahisseurs yougoslaves était chirurgicale : frapper les piliers de la société civile pour anéantir l'identité italienne. Intellectuels, médecins et enseignants furent mis sur liste noire, mais les prêtres furent particulièrement cruellement persécutés. Pour les milices communistes de Tito, les prêtres n'étaient pas seulement les ministres d'une religion combattue par l'athéisme communiste, mais aussi les derniers repères d'une population profondément religieuse.

Et tandis que l'appareil militaire et civil italien s'effondrait, les évêques et les prêtres demeuraient le seul rempart. Ce sont les « hommes en noir » qui ont tissé un réseau clandestin de sauvetage permettant à 350 000 Italiens de fuir. La réponse de Tito fut une persécution systématique : les personnes consacrées furent qualifiées d’« insectes » à éliminer, d’innombrables séminaristes et religieuses disparurent sans laisser de traces, et de nombreuses églises furent rasées pour effacer la mémoire historique des lieux.

Le conflit entre foi et idéologie à Fiume explosa le 22 juin 1946, jour de la Fête-Dieu. Dans une tentative de saper l’unité ecclésiastique, le régime déclara ce jour ouvrable – ancré depuis longtemps dans le calendrier civil – férié, menaçant de licenciement et de retrait de carte de rationnement quiconque déserterait son emploi. Malgré l’intimidation, la population de Fiume choisit la désobéissance civile massive. Des milliers de citoyens envahirent les rues, encerclant la cathédrale Saint-Guy.

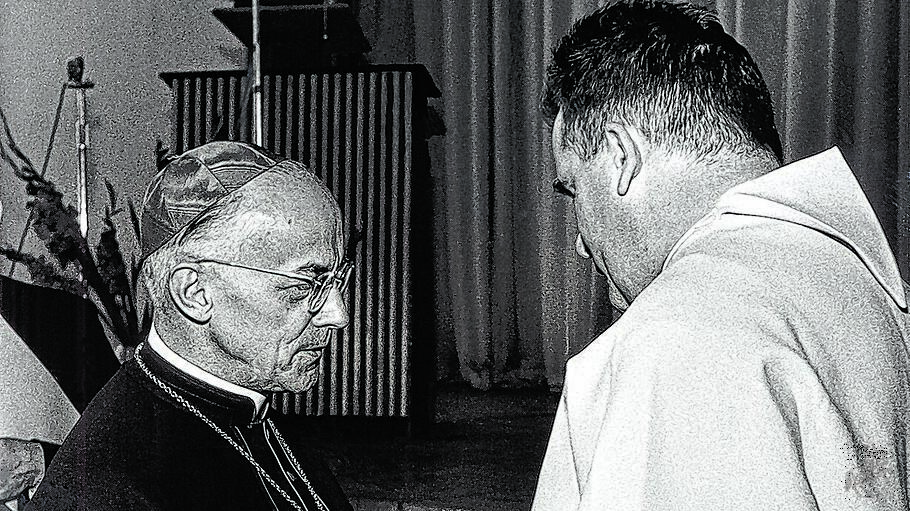

Défiant ouvertement le diktat du régime, l’évêque Ugo Camozzo (photo) Il choisit de ne pas reculer, menant la procession solennelle à travers une ville suspendue entre dévotion et terreur. Ce fut une véritable mêlée spirituelle : tout au long du parcours, des miliciens en civil et des activistes communistes bombardèrent le clergé de pierres et d’ordures. Des témoins oculaires se souviennent de Monseigneur Camozzo avançant imperturbablement dans la fumée de la haine, les mains serrées autour de l’ostensoir pour le protéger sous le dais, tandis que le tonnerre des prières et des chants des fidèles s’élevait comme un mur de son pour couvrir les insultes et les cris des assaillants.

Ce fut le dernier acte de liberté pour l’identité catholique italienne à Rijeka . Avant l’exil, Monseigneur Camozzo accomplit un geste prophétique : il divisa le drapeau tricolore en trois bandes, les cachant entre les pages de son bréviaire pour échapper aux contrôles yougoslaves. Nommé archevêque de Pise en 1948, Camozzo devint « l'évêque des exilés », opposant une ferme résistance diplomatique au régime communiste. Grâce à une pression internationale tenace, il parvint à sauver 27 prêtres et séminaristes des camps de travail yougoslaves. Dans ses lettres pastorales, il ne cessa de donner la parole aux habitants de Fiume. Parmi

les martyrs du régime de Tito, la figure de Monseigneur Antonio Santin, évêque de Trieste et de Koper, se distingue également. Son « Vendredi de la Passion » coïncida avec le 19 juin 1947, jour de la fête de saint Nazarius, saint patron des Italiens : une ultime occasion pour eux d'affirmer leur identité et un devoir pastoral pour l'évêque, déterminé à administrer des confirmations ce même jour, malgré l'interdiction. « J'irai, même au péril de ma vie », déclara-t-il.

L'embuscade fut minutieusement planifiée à l'intérieur du séminaire, où l'évêque se préparait pour la célébration. Il ne s'agissait pas d'une émeute spontanée, mais d'une attaque coordonnée de miliciens et d'agitateurs communistes slaves.

Monseigneur Santin se souvient ainsi de ces instants : « Ils m'ont trouvé, ils m'ont insulté, criant que je devais partir… Ils m'ont violemment traîné dans l'escalier du séminaire, me frappant à coups de poing et de bâton à la tête. J'ai atteint la cour, ayant perdu ma mozzetta, mon rochet, ma croix et mes chaussures. J'étais couvert de sang. » Ayant survécu à un lynchage et à une tentative d'agression au couteau, Monseigneur Santin déjoua peu après le dernier piège tendu par ceux qui voulaient le noyer avec une pierre autour du cou, choisissant de rentrer par voie terrestre, debout sur un camion, sous une pluie de pierres.

De retour à Trieste, sa cathédrale San Giusto devint un bastion de la liberté. De cette chaire, en 1948, Monseigneur Santin ne cessa de condamner le « règne de la terreur communiste » et l'athéisme d'État. Il alla jusqu'à interdire la lecture de la presse communiste.

Mais sa résistance ne se limitait pas aux mots. Avec le père Pietro Damiani, l'évêque Santin mit en place un réseau clandestin de sauvetage qui, grâce à un appel radiophonique poignant, permit de sauver plus de mille enfants de la misère et de la mort. Ce fut le prêtre qui ne recula pas, démontrant ainsi que si le communisme pouvait occuper le pays, il n'était pas encore parvenu à soumettre les âmes.

Dans ce climat de terreur, l'exode massif devint le seul moyen d'échapper à une persécution ethnique et idéologique systématique. Les milices communistes de Tito s'en prenaient non seulement aux citoyens italiens, mais aussi à leurs prêtres, faisant d'eux les cibles privilégiées d'une violence visant à éradiquer toute trace d'identité religieuse et nationale.

Mais le paradoxe historique atteignit son paroxysme dans les colonnes de L'Unità – organe officiel du Parti communiste italien – le 30 novembre 1946, lorsque le sort de 350 000 exilés fut balayé d'un revers de main un cynisme qui choque encore aujourd'hui : « Nous ne pourrons jamais considérer comme ayant droit à l'asile ceux qui ont afflué dans nos grandes villes, non pas sous la pression de l'ennemi qui avance, mais par crainte du souffle de liberté qui a précédé ou accompagné l'avancée des armées libératrices. […] Ils ne méritent vraiment pas notre solidarité, ni le droit de nous voler notre pain et notre espace, déjà si rares. »

Pendant soixante ans, cette page de l'histoire italienne a été effacée des livres, sacrifiée sur l'autel d'un opportunisme politique qui a préféré le silence à la vérité.