Le président de la Conférence des évêques de France rencontrera le 12 octobre le ministre de l’Intérieur pour « s’expliquer sur ses propos » au sujet du secret de la confession. Interrogé sur France Info après la remise du rapport sur les abus sexuels dans l’Eglise, il expliquait en quoi ce secret était « plus fort que les lois de la République ». Un compte rendu précis fait le point avec clarté sur le site web du magazine « Famille chrétienne » :

« Le Président de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Éric de Moulins-Beaufort, a reçu du ministre de l’intérieur à 13h15 un message [exprimant son] souhait de ‘’convenir d’un entretien’’ », a fait savoir la CEF dans un communiqué ce jeudi 7 octobre. Ce rendez-vous se tiendra le 12 octobre à 14 heures, a-t-elle précisé. En cause, la déclaration de Mgr de Moulins-Beaufort le 6 octobre sur France Info expliquant en quoi le secret de la confession était « supérieur aux lois de la République », pour reprendre les mots des journalistes qui l’interrogeaient au lendemain de la remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise. Ce rapport préconise justement la levée du secret de la confession en cas de révélation d’abus sexuels, ravivant un débat récurrent depuis plusieurs mois.

« Le Président de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Éric de Moulins-Beaufort, a reçu du ministre de l’intérieur à 13h15 un message [exprimant son] souhait de ‘’convenir d’un entretien’’ », a fait savoir la CEF dans un communiqué ce jeudi 7 octobre. Ce rendez-vous se tiendra le 12 octobre à 14 heures, a-t-elle précisé. En cause, la déclaration de Mgr de Moulins-Beaufort le 6 octobre sur France Info expliquant en quoi le secret de la confession était « supérieur aux lois de la République », pour reprendre les mots des journalistes qui l’interrogeaient au lendemain de la remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise. Ce rapport préconise justement la levée du secret de la confession en cas de révélation d’abus sexuels, ravivant un débat récurrent depuis plusieurs mois.

Les prêtres soumis au secret professionnel

Les propos de l’archevêque de Reims ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, si bien qu’il a « souhaité apporter des précisions » dans un communiqué le soir même sur Twitter. « Il ne faut pas opposer le secret de la confession aux lois de la République puisque celles-ci n’imposent pas sa levée (Articles 226 13 et 14), a-t-il précisé. « Mgr Éric de Moulins-Beaufort sera heureux d’échanger avec M. le Ministre de l’Intérieur sur le sens du sacrement de la confession pour les catholiques et sur les fondements théologiques, spirituels et canoniques du secret de la confession. Ce sera pour lui l’occasion de rappeler qu’aujourd’hui, le secret de la confession, imposé aux prêtres par le droit canonique, n’est pas contraire au droit pénal français, comme le souligne la circulaire de la chancellerie du 11 août 2004 », a déclaré à son tour la CEF dans son communiqué du 7 octobre après-midi.

Certains des contradicteurs de Mgr de Moulins-Beaufort brandissaient l’article 434-3 du code pénal, punissant l’absence de dénonciation en cas de violences sexuelles. L’article indique que « le fait, pour quiconque ayant connaissance d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives […] est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » Une peine qui monte à « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende » pour des faits concernant un mineur de moins de 15 ans.

En réalité, la loi française n’oblige pas les prêtres à briser le secret de la confession pour révéler des cas d’abus sexuels. « Cette obligation de dénonciation ne s’applique pas pour les personnes soumises au secret professionnel, ce qui est le cas des prêtres lors de la confession ou de leurs mission de ministres du culte », précise l’avocat Me Emmanuel Le Miere à Famille Chrétienne. En effet les prêtres sont soumis au secret professionnel dans le cadre d’une jurisprudence de 1891, qui confirme celle de 1810. « La loi de 1905 n’y a rien changé », poursuit Me Le Miere. La trahison du secret professionnel est punie par la loi française « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » (article 226-13 du code pénal).

Ces sanctions ne s’appliquent pas si le professionnel choisit d’alerter les autorités compétentes dans plusieurs cas exceptionnels, notamment les cas de « violences physiques, sexuelles ou psychiques ». ( Article 226-14 du code pénal). Mais le professionnel n’est pas obligé d’alerter. Ainsi le prêtre n’est pas « contraint » par la loi française de briser le secret de la confession –secret professionnel aux yeux de la loi – en cas d’abus sexuel. Et le droit canon, quant à lui, le lui interdit.

À lire aussi

La loi française pourrait lever le secret de la confession

Un risque réel plane cependant sur le secret de la confession en France : « Le fait que les prêtres soient soumis au secret professionnel [protégeant ainsi le secret de la confession] est simplement le fait d’une jurisprudence et non d’une loi spécifique, comme c’est le cas pour les avocats, alerte Me Emmanuel Le Miere. Ainsi, une nouvelle loi pourrait être votée pour défaire les prêtres du secret professionnel, ou les obliger à le rompre dans certains cas notamment les cas d’abus. »

Que faudrait-il faire, dans ce cas où le droit français s’opposerait alors frontalement au droit canon ? « Ce dernier n’a aucune valeur aux yeux de la République. Il faudrait passer par les juridictions internationales, notamment la cour européenne des droits de l’homme et son article 9 évoquant la notion de ‘’confident nécessaire’’ », explique Me Le Miere. Pour l’heure, impossible de savoir jusqu’où envisage d’aller Gérald Darmanin. Inutile d’imaginer en tout cas une réforme du droit canon sur le secret de la Confession. Ce point « ne peut même pas être discuté en droit Canon, il est inaliénable », souligne le père Thomas Poussier, qui a publié en février l’ouvrage Le secret de confession (Salvator). En 2019, alors que la crise des abus sexuels battait déjà son plein, la pénitencerie apostolique avait déjà rappelé dans une note que le secret de la confession était « inviolable ».

Les faits dénoncés sont déjà connus du public depuis plusieurs années. La nouveauté, c’est le diagnostic de leur ampleur, en France, et la publication de nombreux témoignages saisissants. Nouvelle, aussi, est la révélation de l’action prédatrice de nombreux laïques, comme aussi la mise en perspective des crimes de cette nature commis dans l’Église et dans le cadre d’autres institutions

Les faits dénoncés sont déjà connus du public depuis plusieurs années. La nouveauté, c’est le diagnostic de leur ampleur, en France, et la publication de nombreux témoignages saisissants. Nouvelle, aussi, est la révélation de l’action prédatrice de nombreux laïques, comme aussi la mise en perspective des crimes de cette nature commis dans l’Église et dans le cadre d’autres institutions

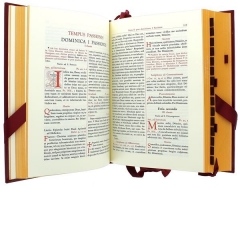

Nous ne le croyons pas un instant. Nommer les choses est de la plus haute importance, les Écritures en témoignent à de nombreuses reprises. Le nom c’est l’être et comme le disait Camus : mal nommer les choses c’est ajouter du malheur au monde. Comment donc faut-il nommer ce missel qui est au centre de la question religieuse depuis plus de cinquante ans ? Missel tridentin, de saint Pie V, de saint Jean XXIII, ancien missel, missel traditionnel, missel grégorien, missel en latin, missel de 1962… Écartons immédiatement les appellations de forme ordinaire et extraordinaire que le pape François a biffé de sa plume même s’il serait instructif de revenir sur ce sujet spécifique d’une double forme du rit romain.

Nous ne le croyons pas un instant. Nommer les choses est de la plus haute importance, les Écritures en témoignent à de nombreuses reprises. Le nom c’est l’être et comme le disait Camus : mal nommer les choses c’est ajouter du malheur au monde. Comment donc faut-il nommer ce missel qui est au centre de la question religieuse depuis plus de cinquante ans ? Missel tridentin, de saint Pie V, de saint Jean XXIII, ancien missel, missel traditionnel, missel grégorien, missel en latin, missel de 1962… Écartons immédiatement les appellations de forme ordinaire et extraordinaire que le pape François a biffé de sa plume même s’il serait instructif de revenir sur ce sujet spécifique d’une double forme du rit romain.