Une tribune de l'abbé Amar publiée sur le site du journal La Croix via "le Forum catholique":

Père Amar : « On ne peut régler la question tradi simplement par la loi »

Pour le père Pierre Amar, l’un des fondateurs du Padreblog, la question des communautés traditionalistes est trop complexe et multiforme pour être traitée par des décrets. Il plaide pour un dialogue qui puisse favoriser de vraies rencontres.

22/02/2022

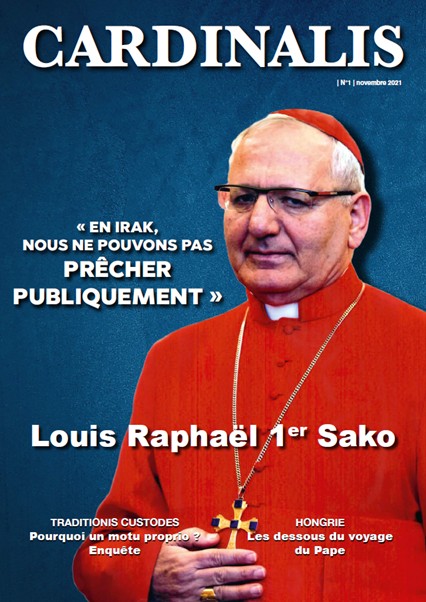

On a un peu de mal à suivre… C’est ce que pensent beaucoup de catholiques à propos du « feuilleton tradi », singulièrement relancé par le pape François depuis presque un an. Après Jean-Paul II et Benoît XVI, Rome semblait vouloir changer de paradigme avec le motu proprio Traditionis custodes(juillet 2021). Puis, dans une forme de jusqu’au-boutisme, survinrent les Responsa de la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements (décembre 2021).

Les choses semblaient assez claires : après les tentatives de ses deux prédécesseurs, le pape François réglait la question tradi. « Il faut mettre une limite et basta », avait-il dit aux évêques français reçus par la suite en visite dans la Ville éternelle. Et à ceux d’entre eux qui affirmaient qu’en France, à part quelques points de tension, la situation était assez apaisée, le pape et ses collaborateurs soulignaient que ces mesures concernaient surtout les États-Unis. Cependant, beaucoup conservaient l’impression que, pour punir quelques éléments turbulents, on avait décidé de punir toute la classe.

Le sentiment de cette punition collective est resté, générant des réactions très différentes : de l’amertume des traditionalistes restés fidèles à Rome– « Qu’il est dur de s’entendre dire par son père : j’aurais préféré que tu n’existes pas ! », commentait l’été dernier un prêtre de la Fraternité Saint Pierre – jusqu’à l’autosatisfaction du « On vous l’avait bien dit ! » chanté en chœur par les lefebvristes et des ecclésiastiques de tout poil qui rêvaient d’en découdre avec la galaxie tradi, en passant par la perplexité assez générale de beaucoup de nos évêques. Dans leurs diocèses, et sans toujours être familiers avec cette sensibilité, ils prenaient soin de tous, et la volonté de paix de Benoît XVI, certes largement perfectible, leur convenait finalement plutôt bien.

Le cas particulier de la Fraternité Saint-Pierre

Mais cette perplexité est désormais plus grande encore : dans un décret en date du 11 février et adressé aux membres de la Fraternité Saint-Pierre, le pape affirme que le motu proprio Traditionis custodes ne les concerne pas. On imagine que cette mesure s’étendra aussi aux autres communautés traditionnelles ; ce qui laisse désormais très peu d’espace aux évêques. Et si ce décret règle une question précise et assez urgente, celle des ordinations sacerdotales, la situation pastorale semble hélas encore moins réglée à moyen et long termes.

En à peine une année, la situation aboutit finalement au constat d’une grande violence. Violence vis-à-vis de Benoît XVI d’abord, dont ce projet de réconciliation, mûrement réfléchi, était l’œuvre de sa vie. Violence vis-à-vis du « Tradiland », qui se voit ballotté d’une mesure à l’autre, alors qu’il est composé de fidèles qui, somme toute, ne font que prier et célébrer comme le faisaient leurs (et nos) grands-parents. N’a-t-on pas simplement réussi jusque-là à semer de la perplexité à tous les étages et à humilier ces fidèles qui, depuis 1988, ont fait le choix audacieux de l’Église ?

Cette violence se ressent à tous les niveaux : dans le juridisme d’un autre âge de la Congrégation, les leçons de morale des professionnels de l’obéissance, le rejet de l’ancien motu proprio et le zèle pour le nouveau, et, par-dessus tout, cette tendance à vouloir nous affronter les uns les autres. Dans ce contexte, le décret paternel et bienveillant de François pour les communautés traditionnelles surprend le village gaulois en pleine querelle et dans une situation bien humiliante pour nous tous.

La réalité du terrain

Une conviction semble se dessiner : on ne peut régler la question tradi simplement par la loi. Elle a montré son insuffisance pour gérer ce dossier complexe et multiforme. Quand, en plus, cette loi donne lieu à tant d’aménagements, de responsa, de décret, de communiqués explicatifs, de tribunes… n’est-ce pas finalement la preuve que la loi est mal faite ? Qu’elle fait plus partie du problème que de la solution ?

Et si avec un peu de sagesse et de recul nous repartions du terrain pour sortir ensemble de cette dialectique délétère ? Nos divisions ne sont-elles pas anachroniques à l’heure où les catholiques pratiquants représentent moins de 2 % des habitants de ce pays ? L’heure du pragmatisme bienveillant n’a-t-elle pas sonné ? Ne faut-il pas tout simplement favoriser les rencontres, les échanges, nous fréquenter un peu plus pour trouver ensemble comment l’Église peut aider les tradis et comment les tradis peuvent servir l’Église ? De poser avec grandeur d’âme, de part et d’autre, les gestes concrets qui apaiseront les tensions et favoriseront l’union des cœurs ? D’approfondir nos richesses respectives, celles de saint Paul VI et celles de saint Pie V, de comprendre qu’elles sont comme deux écrins qui mettent en valeur un même joyau : le mystère de l’eucharistie ?

L’Église n’appartient pas à ses membres : elle est celle du Christ. Le jour où était publié le décret du pape, nous entendions ces mots de l’apôtre saint Jacques : « La jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante » (Lettre de saint Jacques 3, 16-17). Voilà tout un programme !

(1) En ministère dans les Yvelines, le père Amar est l’un des fondateurs du Padreblog, aujourd’hui animé par une autre équipe. Dernier ouvrage publié : Prières de chaque instant (Artège, 2021).

« Diane Sévillia est mère de prêtre et membre de l’équipe de La Voie romaine qu’elle nous présente.

« Diane Sévillia est mère de prêtre et membre de l’équipe de La Voie romaine qu’elle nous présente.