De Martin Dousse sur La Sélection du Jour (republication) :

Conquête des Amériques : il faut déconstruire pour de bon la légende noire

Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb découvre les Amériques. Au cours des années suivantes, la population autochtone connaît une chute démographique d'environ 95 %. Certains y voient un « génocide américain » imputé aux conquistadores espagnols. Toutefois, cette tragédie s'explique surtout par l'absence d'immunité des indigènes face aux maladies introduites par les colons. Malgré des abus, l'arrivée des Européens, encadrée par les missionnaires et la couronne, a également conduit à l'abolition des sacrifices humains.

C'est l'histoire non pas d'un génocide mais d'un terrible choc biologique. Selon l'historien H. F. Dobyns, la population indigène d'Amérique aurait chuté de 95 % dans les 130 années qui ont suivie l'arrivée de Colomb en 1492. Le géographe Jared Diamond le confirme : « À travers les Amériques, les maladies qui contaminaient les Européens se propagèrent de tribus en tribus, voyageant bien plus vite que les Européens eux-mêmes. On estime que 95 % de la population amérindienne pré-colombienne, les tribus les plus peuplées et les mieux organisées d'Amérique du Nord, les sociétés vivant au nord du Mississipi, disparurent entre 1492 et 1600, avant même que les Européens ne s'installent sur le Mississippi. »

Les épidémies se sont répandues, de fait, sur l'ensemble du continent. Entre 1518 et 1519, une grande épidémie de vérole a décimé la population de Santo Domingo. Quelques années plus tard, elle a été exportée au Mexique par les hommes d'Hernán Cortés pour se répandre ensuite vers le sud, jusqu'à l'empire Inca. Plusieurs autres fléaux ont succédé à la vérole : la rougeole entre 1530 et 1531, le typhus en 1546 et la grippe en 1558.

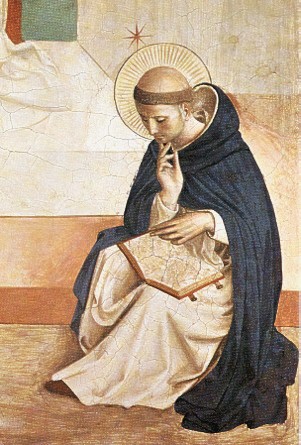

Il est vrai, cependant, que comme dans toute conquête, il y a eu aussi de la violence. Le prêtre dominicain Bartolomé de las Casas, auteur d'un ouvrage intitulé Brevísima relación de la destrucción de las Indias a voulu dénoncer les abus commis par ses compatriotes pour que la couronne espagnole en prenne connaissance et y mette fin. Ce livre prétendait à l'origine dénoncer les contradictions entre le but originel des expéditions (l'évangélisation des indiens) et les moyens employés par certains colons (guerres, maltraitances ou esclavagisme). Guillaume d'Orange, chef de la révolte protestante contre l'empire espagnol aux Pays Bas, prit cet ouvrage comme une aubaine et se pressa de le répandre et de le faire traduire. Le livre de Las Casas faisait état de violences brutales de la part des conquistadores, mais il ne faut pas oublier que le religieux dominicain lui-même reconnut ne pas avoir assisté directement à ces atrocités. Pour plusieurs historiens, sa version des faits est exagérée.

Ce que la propagande mise en place ne racontait pas, c'est que Las Casas et d'autres missionnaires ayant pris position en faveur des populations colonisées ont obtenu gain de cause. En 1542, Charles V publia une série de nouvelles lois pour protéger les indiens et interdire qu'on les réduisit en esclavage. Il interdit également les célèbres « encomiendas », une sorte de contrat féodal qui permettait aux conquistadores de forcer les natifs à travailler pour eux tout en leur garantissant une protection. La ligne de Las Casas l'emporta également lors de la controverse de Valladolid, un débat théologique portant sur la possibilité des Indiens d'avoir accès ou non aux mêmes droits que les Européens. Philippe II, après Charles V, commanda que les autochtones du Nouveau Monde soient traités en sujets et non en esclaves. Il avait exigé que les espagnols qui maltraitent les Indiens soient punis avec la même sévérité que s'ils s'attaquaient à d'autres espagnols.

La légende noire tend à occulter un autre fait historique confirmé : l'omniprésence du sacrifice humain dans certaines civilisations précolombiennes. L'empire aztèque mettait à mort entre 20 et 30 000 personnes par an pour apaiser ses dieux. Immolées afin de maintenir l'équilibre du cosmos, les victimes étaient des membres de tribus rivales, capturées dans des « guerres fleuries ». Les sacrifices humains étaient couplés d'anthropophagie. Plusieurs chroniqueurs de l'époque témoignèrent de l'existence de cette pratique. Si Hernán Cortés est parvenu à conquérir un empire aussi vaste à la tête de quelques 500 hommes, c'est en faisant alliance avec des peuples que les aztèques avaient martyrisé pendant de longues années. Pour eux, l'arrivée des européens fut vécue comme une délivrance. Une fois au pouvoir, les espagnols ont logiquement aboli une pratique qui était fondamentalement contraire à leur foi chrétienne.

Sur le fond, quel intérêt auraient eu les quelques centaines de colons espagnols et portugais débarqués au Nouveau Monde d'exterminer la population locale, alors qu'ils avaient besoin d'entretenir des villes et exploiter des terres sur un territoire immense ? Aujourd'hui, les populations d'origine indigène sont toujours largement représentées dans plusieurs pays d'Amérique Latine. Malgré ses défauts, la conquête des Amériques n'a pas été aussi sanglante qu'on a voulu le faire croire et elle ne mérite pas sa légende noire.

UNE LUMIERE DANS NAGASAKI

UNE LUMIERE DANS NAGASAKI