26 octobre 2025

Les dirigeants de l’Église hongroise se sont récemment réunis à Rome pour commémorer le vénérable cardinal József Mindszenty, le prélat persécuté décédé en exil il y a 50 ans et devenu un symbole durable de la résistance aux régimes totalitaires.

« Rome et la patrie — ce sont les deux étoiles et les deux objectifs qui m'indiquent aussi la direction à suivre. » Cette citation de Mindszenty est présentée dans une exposition actuellement présentée à l'Académie hongroise de Rome, soulignant la fidélité du cardinal au Saint-Siège et à son pays durant une période de répression brutale en Europe centrale.

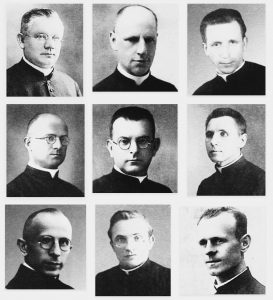

Mindszenty fut emprisonné sous plusieurs régimes en Hongrie. Il fut évêque de Veszprém pendant la Seconde Guerre mondiale, puis nommé archevêque d'Esztergom avant d'être élevé au rang de cardinal. Après la prise du pouvoir par les communistes en Hongrie en 1948, il fut arrêté pour « activité antigouvernementale », torturé et emprisonné.

« Avant son arrestation en 1948, il cherchait naturellement des liens avec d'autres prélats dans les pays voisins dominés par les communistes », a déclaré le cardinal Péter Erdő, archevêque d'Esztergom-Budapest, dans des commentaires à CNA.

Il a nommé le cardinal Josef Beran de Prague, le cardinal Stefan Wyszyński de Cracovie et le bienheureux cardinal Aloysius Stepinac de Zagreb dans le cadre de ce qu'il a appelé une « grande symphonie » de leadership épiscopal à une époque de persécution sous le communisme.

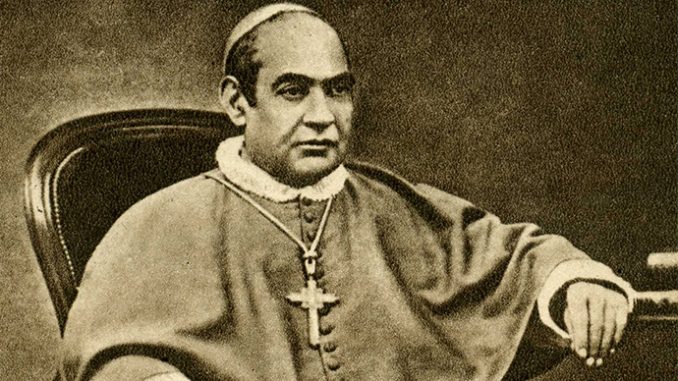

« C'est pourquoi Pie XII, dans une lettre solennelle, a mentionné tous ces témoins de la foi. C'était une phrase puissante qui reconnaissait leur témoignage », a ajouté Erdő.

« Témoins de la foi — Rayon d'espoir »

L’ambassade de Hongrie près le Saint-Siège a rendu hommage à Mindszenty lors d’un événement intitulé « Témoins de la foi — Rayons d’espoir », organisé dans le cadre du Jubilé 2025, dont le thème est « Pèlerins de l’espoir ».

« Ce n'est pas un hasard si cet événement s'inscrit dans le cadre du jubilé », a déclaré le cardinal Marcello Semeraro, préfet du Dicastère pour les Causes des Saints. « Le cardinal Mindszenty a honoré la dignité du cardinalat par sa vie et son sens du sacrifice. »

« Il a été emprisonné sous le nazisme et le communisme. Cela signifie qu'il a tenu bon et a défié les idées reçues », a souligné Édouard Habsbourg-Lorraine, ambassadeur de Hongrie auprès du Saint-Siège, qui a également révélé détenir une relique du cardinal.

Lors du soulèvement hongrois de 1956, Mindszenty fut libéré et se réfugia à l'ambassade des États-Unis à Budapest, où il resta quinze ans. En 1971, il fut autorisé à quitter le pays et commença à voyager beaucoup, principalement pour rendre visite aux communautés hongroises de la diaspora, notamment aux États-Unis.

« Après l’isolement forcé, rencontrer des gens et vivre ma vocation à travers un engagement actif m’a apporté de la joie », a déclaré un jour Mindszenty.

Il meurt en exil à Vienne, en Autriche, en 1975.

Anticommuniste ou bon berger ?

Alors que certains critiques considéraient Mindszenty comme trop politique dans son anticommunisme et son antisémitisme, les dirigeants de l’Église hongroise ont souligné sa mission pastorale.

« C'était un bon pasteur qui, sans parler haut et fort, parlait clairement contre le communisme », a déclaré à CNA l'évêque György Udvardy de Veszprém.

Erdő et Udvardy, qui ont tous deux participé à la commémoration de Rome, ont noté que Mindszenty a été déclaré vénérable - la reconnaissance par l'Église de ses vertus héroïques.

« L’histoire est complexe, mais nous prions pour sa béatification », a déclaré Udvardy.

Durant ses années d'exil, Mindszenty aurait été en désaccord avec la décision du pape Paul VI de déclarer vacant l'archidiocèse d'Esztergom.

Cependant, Erdő a précisé : « Les médias ont exagéré le désaccord. Il n'a jamais désobéi. Une fois la décision du Saint-Père prise, le cardinal Mindszenty l'a acceptée sans résistance. »

Un panneau de l'exposition présente une citation du cardinal : « Quoi qu'il arrive, ne croyez jamais qu'un prêtre puisse être l'ennemi de ses fidèles. Le prêtre appartient à chaque famille, et vous appartenez à la grande famille de votre pasteur. »

Bohumil Petrík est le seul journaliste slovaque et de toute l'ex-Tchécoslovaquie accrédité auprès du Saint-Siège. Il a été stagiaire chez EWTN à Rome, à Radio Vatican et au service communication du Parlement européen à Bruxelles. Originaire de Slovaquie, il a étudié en République tchèque et vit actuellement à Rome.

Selon l’hagiographie, saint Hubert était un prince de la lignée de Clovis, roi de France. Il avait douze ans quand, au milieu d'une chasse, il vit un ours furieux se jeter sur son père et l'étreindre de ses griffes redoutables. À ce spectacle, il poussa un cri vers le Ciel : « Mon Dieu, faites que je sauve mon père ! » Aussitôt, se jetant sur l'animal féroce, il lui donne le coup de la mort. C'est là, sans doute, le premier titre de saint Hubert à sa réputation de patron des chasseurs.

Selon l’hagiographie, saint Hubert était un prince de la lignée de Clovis, roi de France. Il avait douze ans quand, au milieu d'une chasse, il vit un ours furieux se jeter sur son père et l'étreindre de ses griffes redoutables. À ce spectacle, il poussa un cri vers le Ciel : « Mon Dieu, faites que je sauve mon père ! » Aussitôt, se jetant sur l'animal féroce, il lui donne le coup de la mort. C'est là, sans doute, le premier titre de saint Hubert à sa réputation de patron des chasseurs.