Le Pape Léon XIV a autorisé jeudi 18 décembre, lors de l'audience accordée au cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère des Causes des Saints, la promulgation de décrets concernant 12 nouveaux bienheureux, dont 11 martyrs de la guerre civile espagnole des années 1930 – 9 séminaristes, un prêtre diocésain et un laïc – et un père de famille, Enrique Ernesto Shaw, entrepreneur argentin décédé en 1962, ainsi que trois nouveaux vénérables – deux Italiens, le frère Berardo Atonna et sœur Domenica Caterina dello Spirito Santo, et un Indien, Joseph Panjikaran, prêtre – dont les vertus héroïques ont été reconnues.

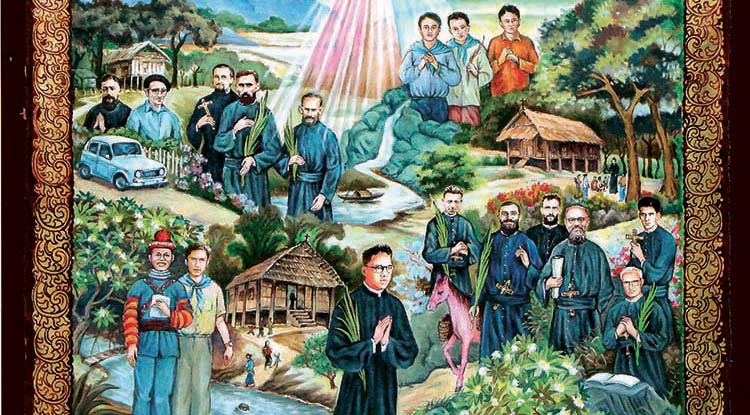

Les martyrs espagnols

Onze martyrs espagnols ont été tués entre 1936 et 1937 lors de la violente persécution antichrétienne qui a eu lieu à cette époque en Espagne, sur le territoire des diocèses actuels de Madrid, Getafe et Alcalá de Henares. Le séminariste Ignacio Aláez Vaquero, arrêté pour avoir refusé de s'enrôler dans l'armée et avoir préféré étudier pour devenir prêtre, a été tué avec son père le 9 novembre 1936. Avec lui ont été reconnus martyrs Pablo Chomón Pardo, séminariste, et son oncle prêtre, Julio Pardo Pernía, aumônier des Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur à Ciempozuelos, tués le 8 août 1936 ; Antonio Moralejo Fernández-Shaw, séminariste, et son père Liberato Moralejo Juan, qui s'est fait arrêter pour défendre son fils et qui a été tué avec lui ; ainsi que les séminaristes Jesús Sánchez Fernández-Yáñez, Miguel Talavera Sevilla, Ángel Trapero Sánchez-Real, Cástor Zarco García - qui dut s'enrôler comme réserviste et fut dénoncé par certains de ses camarades pour son comportement jugé trop doux, fut assassiné après avoir subi diverses humiliations et avoir été contraint de creuser sa propre tombe -, Mariano Arrizabalaga Español et Ramón Ruiz Pérez, soumis à la torture avec une vingtaine de laïcs, emprisonnés et tués avec eux. Tous ont été assassinés par haine de la foi: leur martyre s'inscrit dans le climat anticatholique qui régnait en Espagne à cette époque. De nombreux documents témoignent de la volonté lucide des séminaristes de donner leur vie pour Dieu, conscients de la haine antichrétienne déchaînée contre les membres de l'Église. Restés proches de leurs familles et de leurs amis sans se cacher, malgré le danger, leur renommée de martyrs s'est rapidement répandue et perdure encore aujourd'hui.

Enrique Ernesto Shaw

Enrique Ernesto Shaw, né à Paris le 26 février 1921, puis transféré à Buenos Aires, en Argentine, terre d'origine de sa famille, sera également béatifié. Jeune homme à la foi catholique inébranlable, il entra dans la marine et, pendant les longues périodes de navigation, il organisait des réunions de catéchèse pour les marins. Appelé à travailler dans l'entreprise familiale, il s'est engagé à mettre en œuvre les principes de la doctrine sociale de l'Église dans le monde de l'entreprise, en établissant une relation de collaboration fraternelle avec tous ses ouvriers. Il a épousé Cecilia Bunge, avec qui il a eu neuf enfants; il a adhéré à l'Action catholique et au Mouvement familial chrétien, promouvant diverses autres associations liées au monde du travail et publiant des conférences, des articles et des essais. En 1961, il fut nommé président des Hombres de Acción Católica. Il mourut d'un cancer le 27 août 1961. On doit à son intercession la guérison miraculeuse d'un enfant de cinq ans, frappé à la nuque par le sabot d'un cheval dans une ferme près de Buenos Aires le 21 juin 2015. Le petit garçon a subi de graves lésions crâniennes et cérébrales et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Le 15 juillet, à la grande surprise des médecins, on a constaté que le système ventriculaire avait retrouvé une taille normale. En 2019, l'enfant a été examiné par deux experts qui l'ont trouvé en bonne santé, sans séquelles neurologiques importantes. Aujourd'hui, il mène une vie normale.

Frère Berardo Atonna

Depuis ce vendredi, frère Berardo Atonna, né Giuseppe le 1er juillet 1843 à Episcopio di Sarno, dans la province de Salerne, aîné d'une fratrie de cinq enfants, est vénérable. Il entra chez les Frères Mineurs Alcantarini au couvent de Santa Lucia al Monte à Naples. Ordonné prêtre le 18 février 1866, il se consacra aux missions populaires en Campanie, dans le Latium, en Ombrie et dans les Pouilles, et occupa diverses fonctions, faisant preuve d'un grand zèle dans la vie religieuse. Il fit la connaissance de plusieurs personnalités avec lesquelles il établit une fructueuse entente spirituelle, parmi lesquelles saint Bartolo Longo, sainte Maria Cristina Brando et la bienheureuse Serafina Micheli. Il fut le père spirituel d'Antonietta Fiorillo, fondatrice à Naples d'une œuvre caritative, «Villa Fiorillo», pour les femmes âgées, puis ouverte à l'accueil des petites orphelines. Frère Berardo s'occupa de la direction spirituelle de l'œuvre, mais il fut victime de fausses accusations et de dénonciations dont il fut ensuite innocenté. Il mourut le 4 mars 1917. Il menait une vie spirituelle intense, orientée vers une dimension fortement christocentrique et mariale, nourrie par la prière. Il était particulièrement dévoué à saint Joseph et sa vie était inspirée par l'espérance chrétienne, qui le rendait confiant dans la miséricorde divine et serein dans les moments difficiles. Il s'est toujours efforcé d'alléger les souffrances des pauvres, des malades et des plus faibles, dans lesquels il voyait le visage du Christ. Il vécut dans la pauvreté, pratiquant la charité avec le peu qu'il avait, invitant les personnes aisées à faire preuve de générosité envers les plus démunis.

Domenica Caterina dello Spirito Santo

Originaire de la petite commune ligure de Ne, près de Chiavari, Domenica Caterina dello Spirito Santo, née Teresa Solari, vit le jour en décembre 1822. Orpheline de mère dès son plus jeune âge, elle passa la première partie de sa vie dans des conditions très difficiles, qui l'exposèrent à diverses maladies et lui valurent de nombreux et longs séjours à l'hôpital. En 1855, elle se lia d'amitié avec une autre jeune malade, Antonietta Cervetto, avec laquelle elle lança en 1863 une œuvre caritative visant à apporter une aide morale et matérielle aux jeunes filles indigentes. Sous la direction spirituelle du prêtre dominicain Vincenzo Vera, cette œuvre devint après quelques années la «Piccola Casa della Divina Provvidenza» (Petite Maison de la Divine Providence) et, le 4 juin 1870, Teresa revêtit l'habit de la nouvelle communauté en prenant le nom de sœur Domenica Caterina dello Spirito Santo.

Par la suite, afin d'assurer la direction dominicaine de l'Institut, les religieuses demandèrent l'agrégation officielle à l'Ordre des Prêcheurs, ce qui se produisit après la mort de sœur Domenica Caterina, survenue le 7 mai 1908 à Gênes. Elle se distingue par une foi simple et intense, nourrie par la prière et orientée vers une profonde dévotion mariale. C'est la pauvreté qu'elle a connue dans la première partie de sa vie qui l'a orientée vers l'aide et le secours aux jeunes filles en difficulté.

Joseph Panjikaran

Joseph Panjikaran, né le 10 septembre 1888 à Uzhuva, dans l'État du Kerala en Inde, dans une famille aristocratique nombreuse appartenant à la communauté chrétienne syro-malabare, devient également vénérable. Il a vécu sa mission sacerdotale parmi les pauvres et les marginaux dans une société rigoureusement marquée par la division en castes. Entré au séminaire, il a été ordonné prêtre le 21 décembre 1918 et, après avoir occupé plusieurs fonctions, il a été envoyé à Rome en 1924 pour diriger la section syro-malabare de l'Exposition missionnaire universelle organisée pour l'Année sainte de 1925. De retour en Inde, il s'engagea dans la construction à Kothamangalam de l'hôpital Dharmagiri (Mont de la charité), pour soigner gratuitement les pauvres, et fonda pour le gérer la Congrégation des Medical Sisters of Saint Joseph. Il mourut le 4 novembre 1949. Il affronta avec une grande foi et une grande générosité les nombreuses difficultés rencontrées dans sa mission.