« Prenez et mangez-en tous ». A première vue, la liturgie eucharistique nous invite tous à communier. Sans exception. Dans les deux formes du rite romain. En réalité, le magistère de l’Eglise nous enseigne les conditions aussi bien indispensables que souhaitables pour recevoir fructueusement le Corps et le Sang du Christ. Quelles sont-elles ? Dans le mensuel « La Nef » du mois de mai 2018, l’abbé Laurent Spriet , prêtre du diocèse de Lyon (Communauté Totus Tuus) nous rappelle les conditions d’une communion fructueuse au Corps et au Sang du Christ :

« Prenez et mangez-en tous ». A première vue, la liturgie eucharistique nous invite tous à communier. Sans exception. Dans les deux formes du rite romain. En réalité, le magistère de l’Eglise nous enseigne les conditions aussi bien indispensables que souhaitables pour recevoir fructueusement le Corps et le Sang du Christ. Quelles sont-elles ? Dans le mensuel « La Nef » du mois de mai 2018, l’abbé Laurent Spriet , prêtre du diocèse de Lyon (Communauté Totus Tuus) nous rappelle les conditions d’une communion fructueuse au Corps et au Sang du Christ :

LES CONDITIONS INDISPENSABLES

« Etre baptisé.

Puisqu’une des finalités de la Communion est de nourrir en nous la vie divine, la première condition pour pouvoir recevoir l’eucharistie est d’avoir reçu le baptême. Les personnes non baptisées (donc les catéchumènes compris) ne peuvent donc pas recevoir la sainte Communion.

Avoir la vraie foi en l’eucharistie, et une foi vivante.

La participation à la communion eucharistique implique la communion dans la doctrine des Apôtres. Celui qui ne croit pas en la présence vraie, réelle, et substantielle du Christ en l’eucharistie ne peut pas communier.

En outre, il faut être un membre vivant du Corps du Christ qui est l’Eglise. Il ne suffit pas d’appartenir de « corps » à l’Eglise, il faut encore lui appartenir de « coeur » c’est-à-dire avoir la « foi opérant par la charité » (Ga 5, 6).

Etre en état de grâce.

D’où la norme rappelée par le Catéchisme de l’Eglise catholique : « celui qui est conscient d’un péché grave [ou mortel] doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d’accéder à la communion »[1]. Notons bien que le jugement sur l’état de grâce appartient non pas au ministre qui distribue la sainte eucharistie mais bien uniquement à la personne qui s’approche de l’autel pour communier[2] : il s’agit en effet d’un jugement de conscience du communiant (cf. saint Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia vivit, n 37). Cette discipline de l’Eglise n’est pas nouvelle. Nous lisons en effet sous la plume de saint Jean Chrysostome : « Moi aussi, j’élève la voix, je supplie, je prie et je vous supplie de ne pas vous approcher de cette table sainte avec une conscience souillée et corrompue. Une telle attitude en effet ne s’appellera jamais communion, même si nous recevions mille fois le Corps du Seigneur, mais plutôt condamnation, tourment et accroissement des châtiments » (Homélies sur Isaïe 6, 3: PG 56, 139). Nous connaissons en effet les paroles très fortes de saint Paul aux Corinthiens que l’Eglise nous fait entendre le Jeudi-Saint : « Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du Corps et du Sang du Seigneur. Que chacun donc s’éprouve soi-même et qu’il mange alors de ce pain et boive de cette coupe ; car celui qui mange et boit, mange et boit sa propre condamnation, s’il n’y discerne le Corps » (1 Co 11, 27-29). Recevoir le Corps du Christ en sachant que l’on est en état de péché mortel c’est Le recevoir indignement. C’est un sacrilège. Le pape Benoit XVI a attiré notre attention sur ce point en écrivant : « à notre époque, les fidèles se trouvent immergés dans une culture qui tend à effacer le sens du péché, favorisant un comportement superficiel qui porte à oublier la nécessité d’être dans la grâce de Dieu pour s’approcher dignement de la communion sacramentelle » (« Sacramentum caritatis », n 20). Pour être admis au banquet des noces de l’Agneau il faut avoir l’habit nuptial du baptême (Mt 22, 1-14) et s’il est sali (par le péché mortel), il faut le laver et le blanchir dans le Sang de l’Agneau (Ap 7, 14).

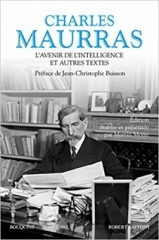

« Né le 20 avril 1868, mort en novembre 1952, le maître de l’Action française avait été inscrit au registre des commémorations nationales. Il était évident que la République française, combattue par Maurras toute sa vie, n’allait pas encenser l’auteur de L’Enquête sur la monarchie ou de Mes idées politiques. Il était peu probable également que le ministre Blanquer ait voulu inscrire au programme des écoles les poèmes maurrassiens ou sa remise en cause du romantisme et de ses conséquences. Encore moins imaginable que sa théorie des « quatre États confédérés » et son « antisémitisme d’État » deviennent, par l’onction d’une célébration, la ligne de conduite de la présidence macronienne.

« Né le 20 avril 1868, mort en novembre 1952, le maître de l’Action française avait été inscrit au registre des commémorations nationales. Il était évident que la République française, combattue par Maurras toute sa vie, n’allait pas encenser l’auteur de L’Enquête sur la monarchie ou de Mes idées politiques. Il était peu probable également que le ministre Blanquer ait voulu inscrire au programme des écoles les poèmes maurrassiens ou sa remise en cause du romantisme et de ses conséquences. Encore moins imaginable que sa théorie des « quatre États confédérés » et son « antisémitisme d’État » deviennent, par l’onction d’une célébration, la ligne de conduite de la présidence macronienne. philosophe Gustave Thibon. Extrait de « La vieillesse encombrante » : une réflexion prémonitoire parue dans l’édition du 9 novembre 1973. Mais « où sont les neiges d’antan ? », comme dirait le poète…

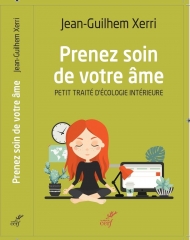

philosophe Gustave Thibon. Extrait de « La vieillesse encombrante » : une réflexion prémonitoire parue dans l’édition du 9 novembre 1973. Mais « où sont les neiges d’antan ? », comme dirait le poète…  « Mal-être, souffrances psychiques, sexualité triste, dépendance aux écrans, rapport démesuré au travail, perte de sens, solitude… Ces manifestations pointent toutes vers la souffrance de notre âme. Or si les psychothérapies et la pharmacologie sont précieuses, elles ne permettent pas de la « guérir ». Et pour cause, tous ces troubles ont leur origine au plus profond de nous, au-delà de notre biologie et de notre mental. Ils renvoient à des tensions intérieures que les plus grandes traditions spirituelles de l’humanité ont identifiées, explorées et accompagnées. Leur soin relève non pas tant d’un traitement que d’une Sagesse de vie. C’est ce que beaucoup de nos contemporains recherchent dans les spiritualités orientales, le New Age et le développement personnel. Il est des Maîtres de Sagesse plus sûrs que d’autres : les Pères du désert sont de ceux-là. Ils ne sont pas des coachs parmi d’autres. Ils représentent quatre siècles d’expérience qui ont été à l’origine de tout le monachisme et ont inspiré les fondamentaux essentiels de la vie intérieure. Ils nous donnent le mode d’emploi de notre âme. Et aussi, ils nous indiquent les maladies d’origine spirituelle dont elle peut souffrir. Et quelle actualité dans leurs diagnostics ! En effet si l’environnement des déserts du IVe siècle a peu de rapport avec le nôtre, l’âme humaine, elle, est toujours la même, dans son fonctionnement comme dans ses maladies.

« Mal-être, souffrances psychiques, sexualité triste, dépendance aux écrans, rapport démesuré au travail, perte de sens, solitude… Ces manifestations pointent toutes vers la souffrance de notre âme. Or si les psychothérapies et la pharmacologie sont précieuses, elles ne permettent pas de la « guérir ». Et pour cause, tous ces troubles ont leur origine au plus profond de nous, au-delà de notre biologie et de notre mental. Ils renvoient à des tensions intérieures que les plus grandes traditions spirituelles de l’humanité ont identifiées, explorées et accompagnées. Leur soin relève non pas tant d’un traitement que d’une Sagesse de vie. C’est ce que beaucoup de nos contemporains recherchent dans les spiritualités orientales, le New Age et le développement personnel. Il est des Maîtres de Sagesse plus sûrs que d’autres : les Pères du désert sont de ceux-là. Ils ne sont pas des coachs parmi d’autres. Ils représentent quatre siècles d’expérience qui ont été à l’origine de tout le monachisme et ont inspiré les fondamentaux essentiels de la vie intérieure. Ils nous donnent le mode d’emploi de notre âme. Et aussi, ils nous indiquent les maladies d’origine spirituelle dont elle peut souffrir. Et quelle actualité dans leurs diagnostics ! En effet si l’environnement des déserts du IVe siècle a peu de rapport avec le nôtre, l’âme humaine, elle, est toujours la même, dans son fonctionnement comme dans ses maladies.

Vendredi 13 avril, la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) a exprimé sa préoccupation quant à la situation qui prévaut en RD-Congo. À 8 mois des élections, la Cenco s’est inquiétée des tensions entre le gouvernement congolais et la communauté internationale et a demandé des garanties sur la « machine à voter ». Lu sur le site de la Croix-Africa :

Vendredi 13 avril, la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) a exprimé sa préoccupation quant à la situation qui prévaut en RD-Congo. À 8 mois des élections, la Cenco s’est inquiétée des tensions entre le gouvernement congolais et la communauté internationale et a demandé des garanties sur la « machine à voter ». Lu sur le site de la Croix-Africa : « Gaudete et exsultate » est une exhortation à la sainteté récemment publiée par le pape François dans le cadre de son magistère ordinaire. Elle ne devrait pas faire polémique, même si certains y ont relevé des « invectives » comme autant de flèches visant des catégories de fidèles qui n’épouseraient pas ses visions « pastorales ». Sur le site web de son diocèse, l’évêque de liège propose cinq clés de lecture qui peuvent aider à placer chaque chose à sa juste place. Voici le texte de cette note:

« Gaudete et exsultate » est une exhortation à la sainteté récemment publiée par le pape François dans le cadre de son magistère ordinaire. Elle ne devrait pas faire polémique, même si certains y ont relevé des « invectives » comme autant de flèches visant des catégories de fidèles qui n’épouseraient pas ses visions « pastorales ». Sur le site web de son diocèse, l’évêque de liège propose cinq clés de lecture qui peuvent aider à placer chaque chose à sa juste place. Voici le texte de cette note: