De Philippe Maxence sur le site web du bimensuel « L’Homme Nouveau » :

« L’Église, combien de divisions ? On connaît la célèbre phrase de Staline, bien révélatrice de son matérialisme et de sa volonté hégémonique qui entendait écarter définitivement l’Église de la face du monde. L’Église, combien de divisions ? Mais, beaucoup, aurait-on tendance à répondre aujourd’hui. Et, même, beaucoup trop ! Non plus, cette fois, en référence aux unités blindées ou, plus largement, aux armées auxquelles pensait le maître du Kremlin, mais à celles qui divisent les catholiques entre eux.

« L’Église, combien de divisions ? On connaît la célèbre phrase de Staline, bien révélatrice de son matérialisme et de sa volonté hégémonique qui entendait écarter définitivement l’Église de la face du monde. L’Église, combien de divisions ? Mais, beaucoup, aurait-on tendance à répondre aujourd’hui. Et, même, beaucoup trop ! Non plus, cette fois, en référence aux unités blindées ou, plus largement, aux armées auxquelles pensait le maître du Kremlin, mais à celles qui divisent les catholiques entre eux.

Certes, c’est une vieille histoire. Dès les origines, l’Église fut traversée par des courants et des tentatives de scission. Judas, choisi par le Christ, reste la figure emblématique de la trahison radicale et donc de cette division au sein du collège des Apôtres. Saint Paul ne cesse d’intervenir auprès des chrétientés qu’il a créées pour calmer les passions et ramener les récents prosélytes à l’unité de la doctrine. Plus tard, les grandes hérésies vont traverser l’Église, offrant à celle-ci la possibilité d’approfondir sa doctrine, de la préciser et de la définir. Saint Paul, encore lui, avait d’ailleurs prévenu les Corinthiens : « Oportet haereses esse ». Il faut qu’il y ait des hérésies. Terrible constat ! Terrible nécessité !

Par une étrange sorte d’optimisme, bien peu surnaturel, nous voudrions échapper à cette loi qui n’a cessé d’habiter l’Église, depuis Arius jusqu’au modernisme en passant par le protestantisme. Nous aimerions l’unanimisme que l’on confond facilement avec l’unité. Saint Pie X s’était attaqué avec force au modernisme qu’il qualifiait de « rendez-vous de toutes les hérésies ». Plus récemment, après le concile Vatican II, Jacques Maritain qualifia, dans son Paysan de la Garonne, la crise moderniste de « rhume de foin » en comparaison de « l’espèce d’apostasie “immanente” » qui s’affichait alors. Ne nous y trompons pas ! Maritain n’était en rien ce qu’on appelle couramment un intégriste. Dans le même livre, il dénonce les « ruminants de la Sainte-Alliance », à savoir la droite catholique avec laquelle il avait rompu au temps de la crise de l’Action française.

Des aveugles conduisant des aveugles ?

Et, aujourd’hui ? Il faut vraiment être aveugle, et parfois aveugle volontaire, pour ne pas constater une réelle division dans l’Église. Il suffit de le voir à travers la production des faiseurs d’opinion au sein du catholicisme français. Récemment, Le Figaro publiait un sondage mettant le Pape au centre des discussions des catholiques. Pour ou contre, en tout ou en partie ? À l’aune d’un tel procédé, Pie IX, béatifié par le pape Jean-Paul II, n’aurait eu que peu d’opinions favorables, lui dont les Romains voulurent jeter la dépouille mortelle dans le Tibre.

L’esprit du monde a vraiment pénétré l’Église et nous sommes sommés maintenant d’être pour ou contre le Pape, comme s’il n’était qu’un vulgaire chef d’État d’une vulgaire démocratie. Comme si nous oublions aussi sa mission de service de l’unité et de la vérité catholique. Des prêtres sur twitter s’agitent dans ce sens. Des laïcs s’écharpent à ce sujet sur facebook ou via des sites internet. Des livres prétendent expliquer le changement radical de notre époque, que nous n’aurions pas perçu. On est allé jusqu’à demander à Benoît XVI de préfacer l’ouvrage d’un hérétique sous prétexte que celui-ci présentait un aspect de la pensée théologique du pape François (cf. p. 11).

Ne pas varier

C’est peu dire que la confusion règne ! Au risque de ne pas suivre ceux qui veulent absolument sauver la situation, il me semble que ce temps d’épreuve est aussi un temps de grâce. La Semaine sainte que nous venons de vivre nous a montré l’abandon du Christ, y compris par ses Apôtres et saint Pierre lui-même. Elle nous a permis de revivre la solitude absolue du Christ face à sa Passion, au point d’avoir sué des gouttes de sang. Mais, nous avons revécu aussi son triomphe, celui de la Résurrection et nous allons suivre désormais les Apôtres autour de saint Pierre et de saint Paul dans la conquête (pacifique) du monde, jusqu’au prix de leur sang, à eux aussi.

Dans les périodes de crise, de doute et de souffrance, il faut s’enraciner dans un regard surnaturel. Celui-ci ne nie pas la réalité de ce qui se déroule sous ses yeux. Il ne tente même pas de l’effacer par de pieux discours. Le constatant, et parce qu’il le constate, il recourt encore plus fortement aux moyens certains du salut. Comme l’enseignent nombre d’auteurs spirituels, dans la désolation, il écarte les nouveautés et s’en tient aux vérités de la doctrine et de la théologie traditionnelles, aux sacrements, à une foi renouvelée et une prière plus intense. Il prépare ainsi l’avenir qui débouchera à l’heure de Dieu sur une renaissance et un renouveau.

Notre espérance ? C’est bien le Christ ressuscité, l’Église qu’il a établie et la doctrine ne varietur qu’il a enseignée. Le reste n’est certes pas un simple rhume de foin. Il s’agit bien d’une croix. Grave, pénible, source de souffrance. Mais qui conduit involontairement et malgré tout à la Résurrection. Saint temps pascal à tous !

L’histoire de l’Eglise n’a jamais été un long fleuve tranquille et les grands conciles oecuméniques qui jalonnent son existence ont été le théâtre des enjeux majeurs qu’elle dût maintes fois affronter. A Nicée (325) c’était la divinité même de la personne du Christ qui était la cause d’une controverse dont l’issue incertaine faillit emporter l’objet de la révélation chrétienne. Et plus tard, à Trente (1545-1563) comme à Vatican II (1962-1965), ce sont des mutations anthropologiques majeures de la société qui ont appelé, de la part de l’Eglise, une réponse fidèle au dépôt de la foi reçue des apôtres. Dans l’un comme dans l’autre cas, une mise en œuvre équilibrée suppose du temps: plus de cinquante ans après la clôture de Vatican II, oscillant aujourd’hui encore entre les pontificats contrastés de Benoît XVI et de François, l'histoire de ce concile n’est manifestement pas encore vraiment écrite, contrairement à celle du Christ ressuscité, seule Espérance de notre salut.

JPSC

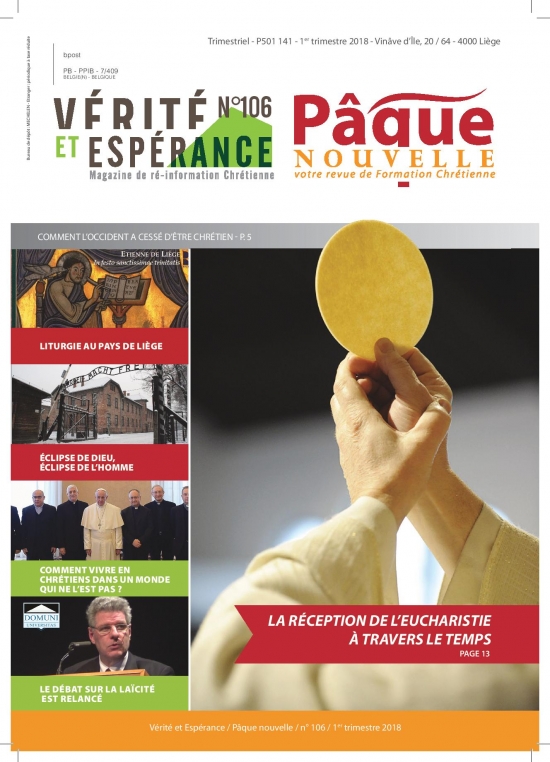

Publié dans les n° 106 (printemps) et 107 (été) 2018 du magazine Vérité et Esperance-Pâque Nouvelle de l’association « Sursum Corda » pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement à Liège ( contact :

Publié dans les n° 106 (printemps) et 107 (été) 2018 du magazine Vérité et Esperance-Pâque Nouvelle de l’association « Sursum Corda » pour la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement à Liège ( contact :  jour et successivement. Telle est encore la pratique dans les Églises orientales et dans la tradition orthodoxe.

jour et successivement. Telle est encore la pratique dans les Églises orientales et dans la tradition orthodoxe. Dans le bi-mensuel

Dans le bi-mensuel