D’Anne Guion sur le site web de l’hebdomadaire « La Vie » :

« De plus en plus présente sur le terrain, soutenue par la population, l’institution est devenue un acteur incontournable en République démocratique du Congo. De quoi nourrir l’exaspération du clan Kabila, qui a choisi la répression.

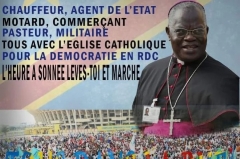

Les mots ne s’embarrassent pas de précautions diplomatiques. La charge est frontale. « Que veut-on au juste ? s’est interrogé le cardinal Laurent Monsengwo, archevêque de Kinshasa, devant la presse congolaise et internationale le 23 janvier dernier. Le pouvoir pour le pouvoir ou bien le pouvoir pour le développement intégral du peuple, dans la paix, dans la justice et la vérité ? Nous voulons que règne la force de la loi et non la loi de la force. » Deux jours plus tôt, à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays, la police congolaise tirait à balles réelles sur les participants d’une manifestation organisée par les catholiques du Comité laïc de coordination (CLC) et soutenue par le Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO). Bilan : six morts et une centaine de blessés.

Les tensions sont de plus en plus fortes entre le pouvoir congolais et l’Église catholique, qui depuis un an ne cesse de demander l’alternance politique. Au pouvoir depuis 2001, Joseph Kabila aurait dû se retirer le 20 décembre 2016, à la fin de son dernier mandat, mais il a bien pris soin de n’organiser aucun scrutin. Pour une raison simple : la Constitution l’autorise à rester en poste jusqu’à l’élection de son successeur. Pour tenter de régler la crise, la CENCO a mené des pourparlers entre le pouvoir et l’opposition, qui ont abouti à l’accord de la Saint-Sylvestre (signé le 31 décembre 2016). Le texte prévoyait que l’élection présidentielle ait lieu en fin d’année 2017. Finalement, celle-ci ne devrait se tenir que le 23 décembre… 2018. « L’Église, qui s’est sentie flouée, fait tout pour éviter un bain de sang, estime Samuel Pommeret, chargé de mission au CCFD-Terre solidaire. Le pouvoir, qui gère le pays par le chaos, n’hésite pas à réprimer. »

Pour comprendre ce face à face sanglant, il faut avoir conscience du poids de l'Église en RDC Cet immense pays de 80 millions d'habitants compte 40% de fidèles catholiques. Dans ce territoire où l’État est inexistant, l'Église est, elle, présente partout avec 41 diocèses et 6 archidiocèses. Très vivante, elle dispose même d’une liturgie propre, adaptée à la culture locale et reconnue comme telle par le Saint-Siège. Surtout, elle pallie presque toutes les déficiences de l’État, par exemple au Kivu, dans l’Est du pays, une région déchirée par un conflit entre groupes armés pour le contrôle des zones minières. Les services diocésains y gèrent la plupart des écoles et des dispensaires, accueillent les femmes victimes de viol – une pratique de terreur utilisée par les milices locales. Quitte à soulager l’État congolais de ses responsabilités… Ainsi, à Bukavu, le Bureau diocésain de développement (BDD) travaillait, il y a quelques années, sur un projet de construction d’une usine de traitement de l’eau. Dans la région d'Uvira, à la frontière avec le Burundi, où les banques sont inexistantes, les salaires des fonctionnaires des écoles de campagne sont acheminés par la Caritas (le réseau à l’international du Secours catholique). « L’Église a même mis au point un système qui facilite les transactions commerciales », témoigne Samuel Pommeret.

Cette présence sur le terrain s’est peu à peu accompagnée d'un engagement sur la scène politique. « En Europe, après des siècles de culture chrétienne, la société est imprégnée des valeurs du christianisme, comme la recherche du bien commun, mais vous avez oublié Dieu ! Tandis que chez nous, où l’Église catholique est très jeune, le sacré est très présent, mais ce sont les valeurs qui manquent », nous expliquait ainsi François-Xavier Maroy, l’archevêque de Bukavu, à la frontière avec le Rwanda, en 2012. L’engagement est venu naturellement. « Nous recommandons aux habitants de payer leurs impôts, mais si les gouvernants ne refont pas les routes, par exemple, ce discours est impossible à tenir ! La grande question est : qui doit commencer à faire un effort ? » Dans ce pays traumatisé par de nombreuses années de guerre, les commissions Justice et paix militent dans chaque diocèse pour les droits civiques et la réconciliation. L'Église est également très active dans le domaine du contrôle de la gestion des ressources naturelles. « Celle-ci a un rôle politique qu'elle assume tout à fait, affirme Samuel Pommeret. Il s'agit pour elle d'appliquer la doctrine sociale de l'Église. »

Quitte à descendre dans la rue. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le clergé congolais appelle les fidèles à se mobiliser. L’histoire récente du pays est ponctuée de soulèvements de ce type. Le 16 février 1992, par exemple, la « Marche des chrétiens » avait rassemblé des milliers de personnes à Kinshasa pour demander davantage de démocratie au régime de Mobutu (au pouvoir de 1965 à 1997). La manifestation avait été réprimée dans le sang. En août 2012, les fidèles catholiques étaient de nouveau dans la rue pour protester contre la « balkanisation rampante du pays » lors de la rébellion du M23, un groupe armé à l’Est du territoire. Toujours en première ligne, les prêtres et les religieux sont parfois kidnappés, ou même assassinés comme l’archevêque de Bukavu, Christophe Munzihirwa, tué en octobre 1996 par des hommes armés. Celui-ci était très critique vis à vis des autorités locales.

Le mouvement fait aujourd’hui boule de neige et inspire les autres confessions. Les fidèles des Églises du réveil, les musulmans et les kimbanguistes, membres d’une Église chrétienne indépendante née en RDC [*] , rejoignent les manifestations. « Ce n'est pas l’Église elle-même qui va faire tomber le régime, mais il est certain que son action participe au renouveau démocratique, estime Samuel Pommeret. Il y a beaucoup de forces vives en RDC. Si toutes les voix arrivent à converger, le pouvoir peut s'inquiéter. » Ainsi, lors de la cérémonie de commémoration de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila, le 16 janvier dernier, le pasteur de l'Église évangélique, François David Ekofo, qui y remplaçait le cardinal Monsengwo, a eu lui aussi des propos très durs pour le régime lors de sa prédication. Il a ainsi affirmé devant la famille Kabila réunie que « l’État congolais n’existait pas ».

L'Église pourrait-elle jouer, en RDC, le même rôle que celui qu’elle a incarné à la fin de l’Union soviétique ? Une chose est certaine : les relations entre le pape François et le président congolais sont tendues. Quand Joseph Kabila a été reçu au Vatican en septembre 2016, le pape n'est pas sorti saluer son hôte, comme il le fait d’habitude, sur le seuil de la bibliothèque où se déroulent les entretiens. Un projet de voyage papal prévu en juillet août 2017 a finalement été annulé. François est aussi proche du cardinal Monsengwo, qui fait partie des neufs prélats chargés de le conseiller sur la réforme de la Curie. Celui-ci semble avoir toute sa confiance pour la gestion de cette crise : « Je renouvelle mon appel à tous pour déployer des efforts afin d'éviter toute forme de violence, a-t-il ainsi affirmé lors de son audience hebdomadaire place Saint-Pierre, mercredi 24 janvier. Pour sa part, l'Église ne veut que contribuer à la paix et au bien-être de la société. »

____

[*] ndBelgicatho: le Kimbanguisme (du nom de son fondateur, Simon Kimbangu) est né au Bas-Congo en 1921, à l'époque où le Congo était belge et la secte fut finalement reconnue comme "Eglise" par le pouvoir colonial en 1958.

Ref. Pourquoi l'Église catholique dérange le pouvoir en RDC

L’Eglise catholique n'a pas attendu l'avènement de la RDC pour devenir un pilier essentiel de la vie citoyenne au Congo. Depuis plus d'un siècle au moins, elle est partout, jusqu’au fond de la brousse dans ce pays où, après une décolonisation ratée, elle supplée aujourd'hui, autant que faire se peut, aux carences et à la corruption de l’Etat. Dès les années 1960, le cardinal Malula est entré, à l’époque de Mobutu , en collision frontale avec le pouvoir en place : il en avait non seulement la capacité intellectuelle mais aussi le tempérament qui manqua peut-être un peu à son successeur immédiat, Mgr Frédéric Etsou. Avec le cardinal Laurent Monsengwo, le peuple congolais a retrouvé ce qui lui manque le plus : un pasteur susceptible de le sortir du poto-poto politico-financier qui fait semblant de gouverner le pays. Il peut compter sur le soutien de la Belgique, mais les grandes puissances suivront-elles ?

JPSC

Le peuple congolais, majoritairement catholique, suit aujourd’hui l’Eglise, son seul recours avéré contre la toile tissée par Kabila mais, sans alternative politique crédible pour sortir de l’impasse, les marches de protestation réprimées dans le sang ne peuvent évidemment suffire : des élections sans candidats crédibles ont-elles un sens ? Après l’élimination de Lumumba, le leader pyromane brulé dans l’incendie qu’il avait lui-même allumé, la prise du pouvoir par Mobutu se révéla finalement le seul facteur possible de stabilisation : avec toutes les dérives qu’il a finalement généré. Si l’Eglise et les meilleurs de ses fils congolais a aujourd’hui un plan raisonnable pour assurer la transition vers une gestion politique digne d’un grand pays, elle doit s’assurer du concours de toutes les instances nationales et internationales susceptibles de le mettre en œuvre, sans quoi la galaxie Kabila a encore de beaux jours devant elle. Sur son blog, hébergé par le quotidien belge « Le Soir », la journaliste Colette Braekman, qui suit le dossier congolais depuis les affres de la proclamation de l’indépendance, nous rappelle ici en quoi consiste exactement cette galaxie actuellement au pouvoir :

Le peuple congolais, majoritairement catholique, suit aujourd’hui l’Eglise, son seul recours avéré contre la toile tissée par Kabila mais, sans alternative politique crédible pour sortir de l’impasse, les marches de protestation réprimées dans le sang ne peuvent évidemment suffire : des élections sans candidats crédibles ont-elles un sens ? Après l’élimination de Lumumba, le leader pyromane brulé dans l’incendie qu’il avait lui-même allumé, la prise du pouvoir par Mobutu se révéla finalement le seul facteur possible de stabilisation : avec toutes les dérives qu’il a finalement généré. Si l’Eglise et les meilleurs de ses fils congolais a aujourd’hui un plan raisonnable pour assurer la transition vers une gestion politique digne d’un grand pays, elle doit s’assurer du concours de toutes les instances nationales et internationales susceptibles de le mettre en œuvre, sans quoi la galaxie Kabila a encore de beaux jours devant elle. Sur son blog, hébergé par le quotidien belge « Le Soir », la journaliste Colette Braekman, qui suit le dossier congolais depuis les affres de la proclamation de l’indépendance, nous rappelle ici en quoi consiste exactement cette galaxie actuellement au pouvoir : Si l'on ne se prépare pas à la mort de notre vivant, nous aurons bien du mal à le faire à la fin de notre vie. La façon dont les moines appréhendent la vieillesse est riche d'enseignements, comme l'explique Nicolas Diat, auteur d'un récit poignant sur le sujet. Il écrit : « Quand on s'y prépare, la mort s'impose comme une évidence simple et belle » Propos de l’auteur recueillis par Jérôme Cordelier pour « Le Point » :

Si l'on ne se prépare pas à la mort de notre vivant, nous aurons bien du mal à le faire à la fin de notre vie. La façon dont les moines appréhendent la vieillesse est riche d'enseignements, comme l'explique Nicolas Diat, auteur d'un récit poignant sur le sujet. Il écrit : « Quand on s'y prépare, la mort s'impose comme une évidence simple et belle » Propos de l’auteur recueillis par Jérôme Cordelier pour « Le Point » :

« L'abbaye Notre-Dame de Fontgombault vient d'éditer la traduction d'un ouvrage de Gilson, précédé d’une préface de Rémi Brague, initialement écrit en anglais :

« L'abbaye Notre-Dame de Fontgombault vient d'éditer la traduction d'un ouvrage de Gilson, précédé d’une préface de Rémi Brague, initialement écrit en anglais :