Vu sur le site du « Salon beige »:

Enseignement - Education - Page 76

-

Le sacrifice eucharistique, sommet de la liturgie

-

Et si la diversité n'était pas nécessairement une richesse ?

Du Figaro Vox :

Mathieu Bock-Côté : «Métamorphose du blasphème en Occident»

TRIBUNE - Notre chroniqueur, figure de la vie intellectuelle québécoise*, décrit l'autocensure qui règne à l'université et dans les médias en Amérique du Nord.

Le 17 février dernier, le quotidien montréalais Le Devoir rendait public un inquiétant rapport produit par le collège d'enseignement général et professionnel (cégep) de Maisonneuve. Le rapport de cet établissement de Montréal, qui accueille des jeunes gens de 17 et 18 ans, nous apprenait que de plus en plus de professeurs développent des réflexes d'autocensure pour éviter de heurter les croyances religieuses ou culturelles des étudiants. Ils s'interdisent ainsi d'enseigner certaines œuvres. Il faut dire que sur les 7000 étudiants fréquentant ce cégep, la moitié sont issus de l'immigration récente et plusieurs ne sont pas nécessairement familiers avec la civilisation occidentale. Dans ce rapport, les termes étaient pesés, les mots nuancés: l'époque craint les amalgames. Si on aborde la question de l'islam, on cherche à la neutraliser, en critiquant plus largement ce qu'on appellerait en France les communautarismes.Lire la suite ICI

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Enseignement - Education, Idées, Politique, Société 1 commentaire -

L’enseignement chronologique de l’histoire est indispensable

De Bosco d'Otreppe sur le site de la Libre :

"L’enseignement chronologique de l’histoire est indispensable" (FRANC-TIREUR)

Il faudra cependant attendre la fin de l’année 2018, et la rédaction des référentiels qui fixent ce qui sera enseigné dans chaque cours, pour savoir avec précision comment la discipline historique sera envisagée dans nos classes.

Notons du coup que Louis Manaranche, s’il argumente ici sa vision de ce que doit être un cours d’histoire, ne réagit en rien à ce qui est prévu par le Pacte.

"Je crois que l’histoire, avec sa dimension chronologique et progressive, permet d’arrêter sa pensée"

Tout est lié : la manière dont on donne un cours témoigne de la manière dont on le pense et dont on pense ses missions. Pour le cours d’histoire, vous refusez qu’il soit enseigné à travers une approche thématique ("Manger au Moyen Âge", "Être une femme à l’époque des Lumières"…). Vous privilégiez plutôt une approche chronologique. Qu’est-ce que cela veut dire sur la manière dont vous pensez l’enseignement de l’histoire ?

Enseigner l’histoire à travers une approche chronologique impose une certaine humilité, tant cette approche se projette sur un temps assez long. Un tel enseignement considère qu’il faut d’abord passer par la transmission de l’élémentaire, qu’il est indispensable d’offrir aux élèves de saisir les grands jalons de l’histoire, de les ruminer, de les intérioriser, avant de pouvoir passer à l’étude de grandes thématiques. C’est une conception de l’enseignement qui estime que l’assimilation patiente des fondamentaux constitue un socle indispensable au déploiement de la pensée. Aller trop vite vers un enseignement thématique me semble inciter à privilégier une école du zapping, où je donne des informations pêle-mêle que l’élève aura à sa propre charge de remettre en ordre.

L’approche thématique, "qui n’est pas sans intérêt dans la sphère universitaire", dites-vous, est donc risquée quand elle est enseignée trop tôt ?

L’approche thématique de l’histoire peut être intéressante, je ne souhaite pas la jeter aux orties en tant que telle. Mais pour qu’un élève puisse se plonger dans une approche thématique et dans la réflexion qu’elle implique, il faut qu’il ait déjà une grande maturité. Or cette maturité repose sur l’acquisition de savoirs, et sur une histoire comprise dans sa dimension chronologique. Dans les classes, je pense donc que l’approche thématique est intéressante pour susciter l’intérêt, pour faire le lien entre tel aspect de la vie quotidienne, et tel point historique par exemple. Mais une fois passée cette première étape, il est crucial de proposer une réflexion du temps et sur le temps. Aider l’élève à comprendre la dimension chronologique de l’histoire est indispensable.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Enseignement - Education, Histoire, Jeunes, Société 2 commentaires -

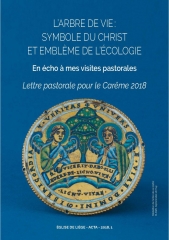

Lettre de Carême 2018 de Mgr Delville, évêque de Liège

Dans cette Lettre, Mgr Jean-Pierre Delville commente les visites pastorales qu’il vient d’effectuer dans son diocèse. Comme fil conducteur de son texte, l’évêque de Liège a choisi un superbe médaillon en cuivre et émaux colorés du XIIe siècle appartenant au Trésor de la Collégiale Notre-Dame de Huy. Ce médaillon représente un arbre fruitier poussant au bord d’une rivière bleue ; l’arbre est présenté par deux anges et porte des pommes mûres. Au centre, on voit une phrase de l’Apocalypse : Qui vicerit dabo illi edere de ligno vitae » (au vainqueur, je donnerai à manger de l’arbre de la vie) Ap.2.7. Sous l’arbre, apparaît la légende « Lignum Vitae » et sur le pourtour du médaillon, on peut lire : « Universae viae Domini misericordia et veritas » (toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité) Ps 24.10.

Dans cette Lettre, Mgr Jean-Pierre Delville commente les visites pastorales qu’il vient d’effectuer dans son diocèse. Comme fil conducteur de son texte, l’évêque de Liège a choisi un superbe médaillon en cuivre et émaux colorés du XIIe siècle appartenant au Trésor de la Collégiale Notre-Dame de Huy. Ce médaillon représente un arbre fruitier poussant au bord d’une rivière bleue ; l’arbre est présenté par deux anges et porte des pommes mûres. Au centre, on voit une phrase de l’Apocalypse : Qui vicerit dabo illi edere de ligno vitae » (au vainqueur, je donnerai à manger de l’arbre de la vie) Ap.2.7. Sous l’arbre, apparaît la légende « Lignum Vitae » et sur le pourtour du médaillon, on peut lire : « Universae viae Domini misericordia et veritas » (toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité) Ps 24.10.Il n’est pas possible de reproduire ici toutes les déclinaisons thématiques concrètes que l’évêque tire de ce médaillon pour les appliquer aux thèmes de ses pérégrinations diocésaines. Retenons celles qu’il consacre à l’Eucharistie et au Baptême :

« L’arbre de vie présente les fruits de la vie et ces fruits correspondent à l’hostie de l’eucharistie. Le médaillon s’inspire sans doute de Rupert de Deutz (1070-1129), ce moine de Saint-Laurent à Liège, devenu abbé de Deutz près de Cologne et grand théologien de son temps. Il a écrit de nombreux commentaires de l’Ecriture, en particulier de l’Apocalypse , et il vivait quelques années avant la confection du médaillon de Huy. Il identifie l’arbre de la vie au Christ et la nourriture qui en provient à la communion au Corps du Christ (*) ; ‘Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour (Jn 6.54). Le Christ, en effet est l’arbre de vie, grâce auquel les saintes âmes sont restaurées, tant dans le paradis céleste, par la vision [de Dieu] que dans l’Eglise présente par le Corps [du Christ]’ (**). Il ajoute : ‘Cet arbre de vie, qui est le Christ, nous restaure par son corps et son sang ; et déjà maintenant il ressuscite notre âme de la mort du péché, et il ressuscitera notre chair au dernier jour’(***) C’est donc dès aujourd’hui que nous recevons la vie éternelle, selon l’Evangile de Jean (Jn 6, 54), que nous sommes restaurés en notre corps et que nous sommes ressuscités dans notre âme, selon Rupert, dans la ,perspective de la résurrection générale à la fin des temps. La grandeur de cette restauration de nos vies et de cette résurrection de nos âmes est présente dans toutes les Eucharisties que nous célébrons et j’ai de merveilleux souvenirs de celles que j’ai présidées au cours de mes visites pastorales, des plus simples dans une chapelle de semaine jusqu’aux plus solennelles dans les collégiales […].

Et si le sacrement de l’Eucharistie est évoqué sur notre médaillon par les fruits de l’arbre de vie, on peut dire que le sacrement du Baptême est suggéré par le cours d’eau qui coule au pied de l’arbre de vie. L’eau vive est symbole du passage de la mort à la vie. Le Baptême est une nouvelle vie. C’est aussi ce que suggère l’Apocalypse : ‘Puis l’ange me montra l’eau de la vie : un fleuve resplendissant comme du cristal […]. Entre les deux bras du fleuve, il y a un l’arbre de vie qui donne des fruits douze fois ; chaque mois il produit son fruit’ (Ap. 22, 1-2). Le texte suggère que l’eau du fleuve fait produire de nouveaux fruits à l’arbre. L’eau du baptême rend les baptisés semblables aux fruits de l’arbre de vie. Durant ce Carême, de nombreux baptêmes d’adultes sont en préparation et seront célébrés à Pâques. Ce sacrement de l’initiation chrétienne est préparés par différentes étapes, qui s’égrènent tout au long du carême et se réalisent avec la participation de toute l’assemblée chrétienne. Le baptême est donc un passage de la mort à la vie qui concerne toute la communauté […].

_______

(*) Rupert de Deutz, Commentaire sur l’Apocalypse, dans Patrologia latina, t. 169, col. 879

(**) « Qui manducat, inquit, carnem meam et bibit meum sanguinem habet vitam aeternam et ego resuscitabo eum in novissimo die [Jn 6, 54]. Christus namque lignum vitae est, cuius et in caelesti paradyso visione, et in praesenti Ecclesia corpore, sanctae reficiuntur animae »

(***) « Hoc autem lignum vitae, quod est Christus, dum nos corpore et sanguine suo reficit, iam nunc resuscitat animam a morte peccati, et carnem nostram in novissimo die resuscitabit ».

Publié sous le titre « L’arbre de vie : symbole du Christ et emblème de l’écologie », le document complet (français/allemand) est disponible à l’évêché et à la librairie Siloë (40, rue des Prémontrés à Liège). Les prix dépendent du nombre d’exemplaires commandés.

JPSC

-

Pour que s'épanouisse la foi du tout-petit

POUR QUE S’ÉPANOUISSE LA FOI DU TOUT-PETIT (ouvrage conseillé)

Ce livre de Monique BERGER, écrit surtout à l’attention des parents de jeunes enfants, met l’accent sur la formation spirituelle des tout-petits et la manière de les introduire dans la vue spirituelle.

Il s’appuie sur la grande facilité que les enfants ont, dans les toutes premières années, à « capter le divin ».

20 ans après la parution de « Sur les genoux des mamans », elle a estimé qu’il était indispensable de publier un livre plus complet.

Il contient maintenant une catéchèse pour la petite enfance.

Ainsi les les parents seront guidés pour des entretiens d’âme à âme sur 15 thèmes majeurs …

Monique BERGERPOUR QUE S’ÉPANOUISSE LA FOI DU TOUT-PETIT…

Que faire ?

Que lui dire ?Format 15 x 21 – 166 pages – 19 €

Éditions Sainte-Madeleine 84330 LE BARROUX – 2018

À commander à votre libraire ou en ligne chez l’éditeur.

Sommaire

Préface de Monseigneur Xavier MALLE

PREMIÈRE PARTIE

L’éducation spirituelle commence avec la vieLa petite enfance, âge d’or de la vie spirituelle

La formation religieuse commence par la prière

Le rôle des parents – Importance de l’exemple

Le sens de ma présence de Dieu

Les petits et le sens du sacré

Les petits et le sens du mystère

le silence

La prière des psaumesDEUXIÈME PARTIE

Étapes de la vie spirituelle chez le tout-petit avant 7 ansNotamment : particularités psychologiques ou physiques de l’enfant avant 7 ans

TROISIÈME PARTIE

Une catéchèse pour la petite enfanceLa petite enfance, âge d’or de la vie spirituelle

Quelques recommandations pédagogiques

de la création à la louange de Dieu

Les anges

Le démon

Le péché originel

Premier enseignement sur le mystère

Le mystère de l’Incarnation

Le mystère de la Rédemption

Parler de la Croix aux enfants

La Résurrection et le mystère pascal

L’Ascension

Comment parler du Saint-Esprit aux 4-7 ans

La Pentecôte

La Sainte Trinité

Premier enseignement sur le sacrifice

Faut-il parler de la mort aux enfants ?Confirmation des neurosciences sur l’importance des premières années

ConclusionLien permanent Catégories : Eglise, Enseignement - Education, Foi, Jeunes, Livres - Publications 0 commentaire -

Québec : une Église en crise depuis les années 1960

Un effet de la « révolution tranquille » (un prodrome québécois de mai 68) ou de Vatican II ? C’est un peu l’histoire de la poule et de l’œuf. En quelques années, les catholiques du Québec ont vu leur Église vaciller et la société se séculariser à une vitesse accélérée. D’Yves Chiron sur le site du mensuel « La Nef » ( n° 297):

"Jusqu’au début des années 1960, 88 % de la population du Québec était catholique et l’Église était impliquée dans toutes les œuvres sociales, dans le système hospitalier comme dans l’éducation. La quasi-totalité des « collèges classiques » (l’équivalent de nos lycées) et toutes les universités francophones étaient rattachées à l’Église. Les mouvements, organisations et œuvres liés à chaque paroisse couvraient tous les aspects de la vie religieuse mais aussi de la vie sociale (loisirs, services sociaux, syndicalisme, mouvements coopératifs, culture). À la fin des années 1950, un catholique sur cinq était actif dans un de ces secteurs de la vie paroissiale.

En 1960, par la victoire électorale du Parti libéral québécois et l’arrivée au pouvoir de Jean Lesage s’engage une « Révolution tranquille » qui veut mettre fin à la « Grande Noirceur », terme polémique pour désigner les gouvernements de l’Union nationale qui avaient dirigé le Québec depuis 1944 et la politique conservatrice qui avait été menée avec l’appui de l’Église.

La Révolution tranquille aboutira en quelques années à la création d’un système d’hôpitaux publics, d’un Ministère de l’Éducation et d’un Ministère des affaires sociales, à l’abaissement du droit de vote de 21 à 18 ans, à l’adoption d’un statut légal de la femme mariée, à la mise en vente de la pilule contraceptive dès 1961.

Ces évolutions, peu « tranquilles » en fait, se sont accompagnées d’une transformation du catholicisme québécois, ce qu’on a appelé la « décléricalisation » de la société québécoise. L’Église a perdu le contrôle du système d’éducation, du système hospitalier et du système des aides sociales. Les syndicats se sont déconfessionnalisés. La pratique religieuse a très fortement baissé, passant, entre 1961 et 1971, de 61 à 30 % dans le diocèse très urbanisé de Montréal, et de 90 à 37/45 % dans les petites villes du Québec et des campagnes. Les vocations religieuses et sacerdotales se sont effondrées : quelque 2000 entrées au couvent ou au séminaire en 1946, un peu plus d’une centaine en 1970. Le nombre des ordinations sacerdotales a baissé de plus de 57 % entre 1960 et 1969. Des milliers de prêtres, de religieux et de religieuses sont retournés à la vie laïque.

Certains analystes et commentateurs ont expliqué, a posteriori, cet effondrement comme une conséquence de la Révolution tranquille qui a fait perdre à l’Église son pouvoir institutionnel et qui a laïcisé la société. D’autres explications ont mis en lien la crise du catholicisme québécois avec le concile Vatican II qui se déroulait au même moment (1962-1965).

Lien permanent Catégories : Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Foi, Idées, International, Jeunes, Sexualité, Société 0 commentaire -

Un christianisme sans dogmes n’a pas d’intérêt

De Gérard Leclerc sur le site de « France Catholique » :

« Comment annoncer l’Évangile aujourd’hui ? La question n’est pas nouvelle, mais elle acquiert une importance singulière dans une société qui a perdu toute culture chrétienne, celle qui baignait hier les générations précédentes. Au tournant des années soixante, lorsque, comme l’explique si bien Guillaume Cuchet, « notre monde a cessé d’être chrétien » (1), toute la pastorale avait été modifiée, afin de gommer l’aspect rébarbatif que pouvait revêtir une catéchèse perçue comme « rigide ». Mais ainsi, il y avait un risque d’abandonner des aspects essentiels de la foi, concernant par exemple les fins dernières, au profit d’un style qui se voulait plus en phase avec la mentalité contemporaine. L’adaptation ne fut pas toujours des plus heureuses, comme le montre Jean-Pierre Le Goff dans le magnifique essai d’ethnographie contemporaine qu’il vient de publier (2). Du rébarbatif d’hier qu’il avait mal supporté, on passait à un style jeuniste un peu démagogique, qui faisait bon marché de l’accès au cœur du mystère chrétien. Il pouvait y avoir un moment où la sensibilité adolescente était touchée par une proximité qui privilégiait l’affectif et les modes du moment. Mais au terme, on n’avait pas appris grand-chose et le manque de consistance doctrinale laissait la plupart insatisfaits.

Depuis lors, il y a eu de sérieuses mises au point, notamment à propos de la catéchèse. Mais il subsiste souvent un certain flottement, qui apparaît encore lorsqu’on fait compliment à tel prédicateur de ne pas être « un dogmatique ». Sans doute, le mot peut prêter à confusion avec un usage qui a peu à voir avec ce que la théologie entend par là. Il ne faut pas avoir peur de l’affirmer : un christianisme sans dogmes n’a pas d’intérêt, il a tout risque de s’effondrer dans une sentimentalité sans consistance. C’est pour le coup que l’on « vide les églises ». Guillaume Cuchet n’a pas tort d’établir une relation étroite entre le décrochage des années soixante et l’abandon de la prédication des fins dernières.

C’est pourquoi il importe de revenir à l’essentiel. Ainsi que l’écrivait le cardinal de Lubac : « Le chrétien qui ne fait pas confiance à la fécondité de la vérité révélée, qui ne consent à s’y intéresser que dans la mesure où il en reçoit d’avance le bienfait, qui n’accepte pas de se laisser saisir et modeler par elle, celui-là ne sait pas de quelle lumière et de quelle force il se prive. » Et d’ajouter : « Si, au lieu de s’engluer dans le misérable masochisme où tant de prophètes à rebours s’acharnent à les plonger, les chrétiens se décidaient à croire – je veux dire, à faire confiance à leur foi – cette foi ferait d’eux aujourd’hui même, en vérité, l’âme du monde. (3) » Et les églises loin de se vider, deviendraient trop petites, car on y apprendrait l’extraordinaire nouvelle d’un Amour qui sauve.

(1) Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien, Seuil.

(2) Jean-Pierre Le Goff, La France d’hier, Stock.

(3) Henri de Lubac, La foi chrétienne, Aubier.

Ref. Un christianisme sans dogmes n’a pas d’intérêt

Comme disait Benoît XVI : « le danger le plus menaçant, ce sont ces christianismes adaptés, dont la société s’empare avec joie comme d’autant de variantes philanthropiques de l’engagement chrétien, et que l’on oppose au prétendu fondamentalisme de ceux qui n’aiment pas avoir le profil aérodynamique » (Le Sel de la Terre, p.149)

JPSC

-

A Esneux, la citoyenneté remplace la religion

C’est la lutte finale…

Ce 14 février, mercredi des Cendres, l’hebdomadaire Vlan (édition Ourthe-Amblève) se fend en première page d’un énorme titre : « A l’athénée d’Esneux, la citoyenneté a remplacé la religion ». La suite du texte nous apprendra qu’elle a également remplacé le cours de morale…

« Si, dans nombre d’établissements scolaires, le cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) a quelque difficulté à trouver sa place dans les grilles horaires, c’est loin d’être le cas à l’athénée d’Esneux. Depuis cette année scolaire, tous les élèves de 4e, 5e et 6e secondaires, tant dans l’enseignement général qu’en technique ou en professionnel, ont en effet opté pour les deux heures de CPC au détriment des cours de morale et de religion. ‘Et nous sommes un des seuls, sinon le seul établissement où c’est le cas’ note Philippe Halleux, professeur de morale à l’athénée d’Esneux depuis 1999 et par ailleurs président de l’Aphil, l’Association des Philosophes Issus de Liège. ‘Chez nous, ça représente environ 300 élèves ‘.

Théoriquement, tous les élèves doivent suivre une heure de CPC obligatoire. Pour la deuxième heure, ils ont le choix : CPC toujours, religion ou morale. Un modèle que voudraient voir évoluer les membres de l’Aphil, qui plaident quant à eux pour le passage automatique à deux heures de CPC et la mise en place d’un cours de religion optionnel. Et l’exemple d’Esneux semble leur donner raison. ‘Tout est plus facile pour tout le monde, continue M. Halleux. A Esneux en tout cas, tout le monde s’en félicite : les horairistes, les professeurs, les élèves…’

Impossible toutefois aujourd’hui d’exporter le modèle esneutois sans la collaboration des parents. C’est eux en effet qui ont le dernier mot dans le choix des options de leurs enfants […] Tous les parents ont opté pour le cours de philosophie et de citoyenneté. ‘Avec ma collègue qui donne le cours de religion, Delphine Jordant, nous avons écrit une lettre à tous les parents d’élèves fin de l’année dernière pour leur annoncer que nous donnerions désormais tous les deux CPC. S’ils voulaient garder leurs professeurs, nous leur suggérions donc d’opter pour le cours de citoyenneté. Mais si une seule personne avait voulu garder religion, il aurait évidemment fallu organiser ce cours […] Dans les faits, il n’y avait déjà plus trop de différences entre nos deux cours, mais maintenant on peut parler de choses communes et on organise des sorties en commun. Tout ça va vraiment dans le sens de ce qui était voulu par le parlement : la mixité et le vivre-ensemble’.

Dans la même veine, « De Standaard » du 16 février laissait Bart Maddens, politologue à la KUL, exprimer les idées suivantes.

Dans les années à venir, l’offensive de la libre-pensée ne deviendra que plus intensive. Il l’illustre par la discussion au sujet de la diffusion de services religieux sur la VRT, la place de la religion à l’école et le traitement des prêtres. Les catholiques sont de plus en plus contraints à la défensive. Les libres penseurs deviennent plus assertifs, pour ne pas dire agressifs. Selon Maddens, dans les années à venir, le camp des non-catholiques essaiera de réaliser ses vœux de laïcisation.

Concluons par ce principe énoncé par Tocqueville : « Plus un phénomène tend à disparaître d’une société, plus son reliquat est perçu comme intolérable ».

P.L.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Enseignement - Education, Jeunes, Société 1 commentaire -

Eclipse de Dieu, éclipse de l'homme

Dans le cadre des conférences qu’ils organisent à l’Université de Liège, l’Union des étudiants catholiques liégeois et le groupe de réflexion sur l’éthique sociale avaient invité, voici quelque temps, le philosophe Rémi Brague, professeur ordinaire à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à la Ludwig-Maximilian Universität de Munich. Membre de l’Institut, celui-ci a reçu le Prix 2012 de la Fondation Ratzinger-Benoît XVI. Voici une synthèse de son exposé, dont la transcription intégrale est disponible sur simple demande en s’adressant à notre rédaction.

Mort de Dieu, mort de l’homme

Le titre de cette conférence est une métaphore empruntée à l’œuvre du philosophe juif Martin Buber (Vienne 1878-Jérusalem 1965) illustrant le thème de la « mort » de Dieu que l’on rencontre aussi chez Max Weber (Le désenchantement du monde, 1917) et, bien sûr, Friedrich Nietzche (le Gai Savoir, 1882) : plus que de triomphe, c’est un cri d’inquiétude auquel répond celui de la mort de l’homme que l’on trouve chez Léon Bloy, Nicolas Berdiaev ou André Malraux: avec la disparition du prototype, la copie doit aussi s'effacer. L'argument a été repris et rendu célèbre par Michel Foucauld (Les mots et les choses, 1966) ramenant toutefois cette idée à une simple "mort de papier", une incohérence rationnelle plutôt que la mort de l'homme concret. La thèse de Rémi Brague est moins innocente: selon lui, la disparition de Dieu à l’horizon de l’humanité pourrait entraîner celle de l’humanité elle-même, sinon physique en tout cas ontologique: la disparition de ce qui fait l’humanité de l’homme.

Echec de l’athéisme ?

Pour Rémi Brague, l’athéisme est un échec. Sa faveur croissante dans l’opinion publique n’est pas une objection relevante. Pour un philosophe, la quantité de gens qui défendent une opinion déterminée n’est pas un argument en soi : ni pour, ni contre. Mais d'autres succès spectaculaires sont à mettre à son crédit:

Au niveau théorique d’abord, la science moderne de la nature n’a plus besoin d’une religion « bouche-trou » lorsqu’on cherche une explication du monde. Mais, on peut ici se demander si une religion a vraiment jamais prétendu expliquer comment le monde fonctionne. Quoi qu’il en soit, le Dieu horloger de Voltaire a vécu. Cette victoire théorique se complète d’une victoire dans la pratique politique, laquelle montre que les sociétés d’aujourd’hui peuvent s’organiser sans avoir besoin d’un principe supra humain de légitimité. Reste que toutes les religions ne cherchent pas à réglementer la société : on oublie trop à cet égard que le christianisme n’édicte pas de règles de conduite fondamentalement distinctes de celles que la raison naturelle a ou pourrait trouver par ses propres forces. De fait, le Décalogue qui est ce qu’il a retenu de la Torah des juifs n’est jamais que le « kit » de survie de l’humanité : un minimum.

Quoi qu’il en soit, les deux « victoires » de l’athéisme sont énormes dans l’histoire de l’humanité. Mais elles appellent tout de même deux observations :

D’une part, l’athéisme n’est pas nécessairement l’affirmation militante de convictions agressives. Ce peut être d’abord un principe de méthode : une mise entre parenthèses du divin. C’est pourquoi on a inventé des termes comme « agnosticisme », « sécularisme » ou « humanisme » (un parti politique belge d’origine chrétienne a même adopté ce qualificatif). D’autre part, cet agnosticisme lui-même ne concerne pas que les questions religieuses : le positivisme philosophique se contente de connaissances « positives » sur le monde, sans chercher les causes dernières des phénomènes qu’il appréhende.

Est-il légitime que l’homme existe ?

Malgré tout cela, l’athéisme contient un défaut mortel, même sous sa forme atténuée de l’ agnosticisme. Il y a, en effet, une question sur laquelle l’athéisme n’a rien à dire dès lors que la racine de l’homme serait l’homme lui-même : s’il n’existe aucune instance supérieure à l’homme, comment celui-ci pourrait-il affirmer sa propre valeur? Si c’est l’homme lui-même qui se juge, comme dirait Chesterton, c’est le signe du fou, dont l’histoire politique nous montre maints exemples.

Au tournant des XVIIIe-XIXe siècles, Fichte, radicalisant la philosophie de Kant, croit avoir trouvé la solution : le divin est donné dans la loi morale qui est présente en nous et dont nous aurions tous conscience. Donc, il n’y a pas besoin de foi en Dieu mais, en revanche, il y a quelqu’un en qui nous avons besoin de croire : c’est l’homme.

Croire en l’homme, malgré ce théâtre de grand guignol que représente l’histoire ? Nous avons eu, au XXe siècle, deux régimes explicitement athées : l’un anti-chrétien parce qu’anti-juif, l’autre anti-juif parce qu’anti-chrétien. « J’ai honte d’être un être humain » disait alors la philosophe allemande d’origine juive Hanna Arendt. Et aujourd’hui la question de la légitimité de l’être humain se fait encore plus concrète parce que nous avons, à grande échelle, les possibilités techniques d’en finir avec l’humanité. Or, comme disait Leibniz, les possibles ont une tendance à exister.

Mais, à supposer même que l’athéisme ne tue personne, est-il capable de donner des raisons de vivre ? L’homme n’est peut-être pas le gentil du film hollywoodien, c’est peut-être le méchant ou, comme disait le philosophe angliciste allemand Hartsman, la « sale bête » universellement prédatrice, universellement envahissante ne se contentant pas de sa niche écologique mais faisant irruption partout : si l’homme disparaissait, alors tout de même la nature serait libre.

Que faire avec ce genre d’argument ? Une réponse serait de dire qu’il y a un instinct de survie et que l’homme peut bien continuer à exister sans s’occuper de sa propre légitimité. Mais alors, le seul animal qui se pose la question des raisons de ce qu’il fait renoncerait à la raison à propos d’un problème qui met en jeu son existence.

Cette impasse rationnelle n’appelle qu’une issue raisonnable : c’est de trouver un point de référence extérieur qui puisse dire qu’il est bon qu’il existe des hommes, un levier d’Archimède qui soit en droit de dire, justement parce qu’il n’est pas homme, que celui-ci, malgré tout, doit être sauvegardé et, conclut Rémi Brague, pour nommer ce point de référence extérieur, si vous trouvez un meilleur terme que Dieu, vous me faites signe.

Dans son célèbre « Drame de l’humanisme athée » publié à la fin de la seconde guerre mondiale, le Père Henri de Lubac estimait que si l’on peut construire une société sans Dieu, elle serait inhumaine. Moins optimiste, Rémi Brague ajoute qu’une telle société serait séculaire au sens propre du terme, c’est-à-dire que raisonnablement, elle ne pourrait donner que la vie d’un individu humain en sa longévité maximale.

JPSC

Lien permanent Catégories : Belgique, Culture, Débats, Enseignement - Education, Foi, Idées, Politique, Religions, Société, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

L’Eglise catholique bénit-elle aujourd’hui tout et n’importe quoi ?

Lu sur le site « Pro Liturgia »:

« On ne peut pas bénir une union homosexuelle ! » Une réflexion claire de Mgr Andreas Laun, évêque auxiliaire de Salzbourg (AU) en réponse au Cardinal Marx, archevêque de Munich(D) et à Mgr Bode, évêque d’Osnabrück (D) respectivement président et vice-président de la Conférence des évêques d’Allemagne :

« Le cardinal Marx et Mgr Bode ont pensé qu’ils pouvaient proposer aux couples homosexuels de bénir leur union. Pourquoi pas, diront certains : il semble bien qu’aujourd’hui l’Eglise soit prête à bénir tout, ou presque…

Regardons-y de plus près.

L’Eglise bénit avant tout des personnes, mais aussi des actions et des objets. A propos des bénédictions catholiques, le Père jésuite Eckhard Bieger écrit ceci sur internet : « Pour les fidèles catholiques, tout peut être béni, pas seulement les lieux liturgiques, les calices, et les fidèles à la fin de chaque messe ou de chaque office. La bénédiction ne se limite pas aux chapelets ou aux médailles religieuses : on peut bénir aussi les voitures, les ateliers de fabrication, les animaux, les herbes aromatiques ou médicinales et bien d’autres choses encore. Certaines bénédictions sont réservées aux prêtres ou aux diacres, surtout lorsqu’il s’agit d’objets du culte comme les calices ou les ornements liturgiques. Mais les parents peuvent bénir leurs enfants. Les fidèles peuvent emporter de l’eau bénite chez eux et en asperger les membres de leur famille, et aussi leurs étables et leur bétail pour les bénir. La procession de la Fête-Dieu est en quelque sorte une bénédiction des maisons et des parvis. Il existe même un livre liturgique dédié aux formules de bénédictions, le “Livre des Bénédictions,” contenant des rituels pour 99 occasions différentes ».

Mais qu’attendons-nous d’une bénédiction ? Quelles espérances sont liées à un tel geste ? Pour les voitures par exemple, il s’agit d’attirer la protection du ciel sur ceux qui les conduisent ; on y ajoute souvent une médaille de St Christophe, saint patron des automobilistes. La prière pour demander la protection contre la grêle, la foudre et la sècheresse peut s’accompagner d’une bénédiction du temps, que le prêtre donne à la fin de la messe à l’aide de sa croix personnelle. Bénir, signifie toujours prier pour que quelque chose grandisse, s’épanouisse, pour que d’une action ou d’un projet surgisse quelque chose de bon. La bénédiction vient de Dieu, elle s’exprime sous la forme d’une demande, et elle se réalise en imposant aux personnes, aux objets, aux bâtiments, le signe de la croix, de l’eau bénite et de l’encens.

Insistons encore sur la variété des situations appelant une bénédiction : un nouvel atelier, un nouvel appartement, une ambulance ou une voiture de pompiers, un instrument de musique ou un équipement d’alpiniste… Et sur le fait que non seulement le prêtre peut bénir, mais aussi que toute personne peut le faire, en particulier les parents qui désirent intercéder pour la protection divine de leurs enfants. J’ajoute ici une petite histoire personnelle qui m’a beaucoup marqué : après avoir écouté une belle méditation donnée par un ami rabbin sur le sens du Sabbat, j’ai demandé à cet ami qu’il me bénisse. Il le fit volontiers, et je rentrai chez moi. Peu de temps après, le rabbin m’appela au téléphone : il avait oublié de demander à son tour une bénédiction ! La prière n’est pas soumise à des impératifs d’espace : prier pour quelqu’un et le bénir peut tout aussi bien se faire par téléphone. C’est ainsi que je pus faire parvenir ma bénédiction à mon ami juif à distance, et la réitérer plus tard lors d’une visite à Jérusalem. Cet échange de bénédictions me comble encore aujourd’hui.Lien permanent Catégories : Débats, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Foi, Justice, Sexualité, Société 0 commentaire -

Pourquoi la PMA n’est jamais éthique

Lu sur le site web du bimensuel « L’Homme Nouveau » :

Après le Manuel de bioéthique des jeunes, La Fondation Jérôme Lejeune publie un deuxième opus consacré cette fois à la Procréaton Médicalement Assistée. Gratuit, disponible sur demande, ce manuel de plus de 90 pages ne se contente pas de donner un apercu de la situation. Il s'attache à poser les bonnes questions et apporter des solutions. Victoire de Jaeghere, membre de la Fondation Jérôme Lejeune a bien voulu répondre aux questions de notre rédactrice en chef adjointe, Adélaïde Pouchol.

La Fondation Jérôme Lejeune vient de publier un manuel sur la Procréation Médicalement assistée. Un travail de synthèse très complet et didactique, mais la Fondation Lejeune n’en est pas à son coup d’essai...

Ce manuel sur la PMA est le cinquième manuel publié par la Fondation Jérôme Lejeune. Ces manuels sont la principale publication bioéthique en termes de diffusion. Le premier de la série, le Manuel de bioéthique des jeunes a été diffusé à plus de 500 000 exemplaires depuis sa sortie, un vrai best-seller. Ils sont gratuits et sont destinés en priorité à ceux qui s’adressent aux jeunes : parents, professeurs, éducateurs... pour leur donner tous les outils nécessaires à la réflexion bioéthique.

Votre manuel sort au moment de l’ouverture des états généraux de la bioéthique dont nous savons qu’ils traiteront en particulier de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. J’imagine que ce n’est pas un hasard !

Effectivement, le contexte de la révision de la loi de bioéthique rend nécessaire la mise au point proposée par ce manuel. Le projet de loi doit être examiné en janvier 2019. Il sera rédigé sur la base du travail des états généraux de la bioéthique. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe. Nous voulons informer le grand public sur cette question et l’inciter à participer au débat public pour soulever les problématiques posées par la conception artificielle des êtres humains.

Parler de la PMA dans ce contexte-là est assez compliqué, puisque cette année le débat sera centré sur l’ouverture de cette pratique aux couples de femmes et aux femmes célibataires et nous serions tentés de nous focaliser sur ce point. En réalité, si nous allons vraiment dans le sens du respect de l’enfant, c’est la PMA en général qu’il faudrait remettre en cause.

La « PMA pour toutes » sera en haut de l’affiche médiatique. Elle a d’importantes implications sociales, notamment sur le plan de la filiation. Et même si la Fondation Jérôme Lejeune défend l’idée que la PMA n’est pas un geste médical à proprement parler, reste que jusqu’à présent, elle était limitée dans sa pratique par un certain nombres de verrous médicaux... lesquels sauteraient avec l’autorisation de la PMA pour toutes, qui nous fait entrer dans une logique où l’acte médical doit obéir au désir social de n’importe quel couple ou personne seule. Mais notre manuel montre comment la PMA est déjà un problème, même lorsqu’elle est réservée aux couples hétérosexuels, parce qu’elle est une négation de la dignité de l’embryon et dissocie la sexualité et la procréation, ce qui est le lien fondamental d’un couple humain.

N’est-il pas trop tard pour se battre sur la question de la PMA « pour toutes » dans la mesure où des personnes célibataires peuvent déjà adopter des enfants ? N’est-ce pas là l’une des racines du problème ?

L’adoption par les personnes célibataires est l’accueil d’un enfant qui est déjà là, qui existe, et qui a été privé de ses parents par les accidents de la vie. La PMA est dans une logique inverse : logique de production d’un enfant à qui l’on donne naissance en le privant volontairement d’un ou de deux parents.

-

Liturgie : plus qu’« une légitime diversité »

Dans l’Eglise dite latine, quarante ans de préventions réciproques ont éloigné les uns des autres les fidèles (clercs et laïcs) acquis à l’une ou l’autre des deux formes légitimes de célébration de la messe romaine. Au mieux, ils se tolèrent, tout en s’ignorant : les uns sont imperméables à la sacralité propre à la forme extraordinaire (tout en s’extasiant parfois lorsqu’ils assistent à une liturgie orthodoxe grecque ou slavonne) et à la richesse de ses symboles, les autres se raidissent face à l’effacement excessif de la verticalité du culte et de son aspect sacrificiel dans la forme ordinaire, telle qu’elle est couramment célébrée.

Dans son motu proprio « Summorum Pontificum » du 7 juillet 2007 et la lettre qui accompagne celui-ci, le pape Benoît XVI, après avoir reconnu l’égale légitimité des deux formes du rite romain, plaidait pour qu’elles s’enrichissent mutuellement. C’est à ce titre que le cardinal Robert Sarah, actuel préfet de la congrégation romaine du culte divin et des sacrements, espérait initier une réforme de la réforme de Paul VI. Il s’est malheureusement heurté à une opposition frontale du pape actuel qui souhaite, au contraire, diversifier encore davantage les célébrations dites ordinaires et barrer ainsi la route à toute convergence centripète.

La décentralisation préconisée a néanmoins ceci de positif qu’elle n’empêche pas les évêques diocésains de suivre l’intuition de Benoît XVI et du Cardinal Sarah. Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon a généreusement appliqué dans son diocèse la lettre et l’esprit du motu proprio « Summorum Pontificum ». Dans le n° 294 du mensuel « La Nef » , il évoque cette expérience avec Christophe Geffroy (JPSC):

La Nef – Comment avez-vous reçu en 2007 le Motu proprio Summorum Pontificum ?

Mgr Dominique Rey – J’ai reçu Summorum Pontificum filialement. Cet acte juridique visait à mettre un terme aux souffrances de ceux qui, dans l’Église, désiraient prier avec les anciens rites liturgiques et qui en avaient été privés jusque-là. Il s’agissait aussi de faire un acte de réconciliation pour apaiser les divisions du passé. Comme évêque, il était clair pour moi que le Motu proprio établissait de nouvelles dispositions juridiques pour le rite ancien, valables pour toute l’Église de rite latin, et par conséquent pour mon propre diocèse.

Quel bilan tirez-vous, dix ans après, de son application ?

Dans le diocèse de Fréjus-Toulon et dans beaucoup d’endroits il a été appliqué largement et sans susciter de controverse. Les fruits sont réels. La liturgie ancienne nourrit des communautés ou des paroisses en croissance numérique, et attire des jeunes. Cela participe d’une légitime diversité parmi toutes les communautés chrétiennes en communion avec leur évêque. Bien sûr, Summorum Pontificum n’a peut-être pas été parfaitement appliqué partout en France. Ma propre expérience m’a montré que la confiance et la générosité ne vont pas sans reconnaissance, et ont créé une fraternité et une communion plus profondes dans le diocèse. Je m’efforce d’accompagner personnellement les groupes qui vivent de la forme extraordinaire. Ces communautés rencontrent des défis. Mais ma conviction est claire : elles font partie de la solution dans l’Église d’aujourd’hui, pas du problème.