D'Antoine Pasquier sur le site de l'hebdomadaire Famille Chrétienne :

Aux États-Unis, les « prolife » lancent l'offensive politique

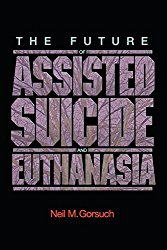

«Personne ne s’attendait à ce que ce soit si rapide. » Comme la grande majorité des militants prolife, Guilherm a été agréablement surpris par les premières décisions prises par Donald Trump au sujet de l’avortement. En moins de dix jours, le nouveau président a signé un décret interdisant le versement de fonds fédéraux aux organisations internationales pratiquant ou faisant la promotion de l’avortement à l’étranger ; puis il a nommé à la Cour suprême, le 31 janvier, le juge Neil Gorsuch, proche des milieux prolife, en remplacement d’Antonin Scalia, décédé le 13 février 2016. « Il a rempli ses promesses très tôt », salue le jeune homme, responsable de la plate-forme de pétition en ligne CitizenGo, au Brésil. « S’il continue dans ce sens-là, nous pouvons considérer que son élection est une bonne chose pour le mouvement prolife. »

Mais personne n’est dupe du personnage. Le magnat de l’immobilier n’est pas connu pour ses prises de position en faveur de la vie, mais plutôt pour sa versatilité en la matière. Tantôt partisan de l’avortement, tantôt se revêtant du blanc manteau du chevalier prolife. Si les opposants à l’IVG se sont tournés vers Trump, c’est en raison de son vice-président Mike Pence. « Il allait mettre un de nos leaders dans une position d’autorité, c’est pour cela que nous l’avons suivi », reconnaît Jim Sedlak, directeur exécutif de l’American Life League.

Rediriger les fonds publics vers les centres d’aide aux femmes

Pragmatiques jusqu’au bout des ongles, même les pires ennemis de Donald Trump fondent beaucoup d’espoir en lui pour restreindre l’avortement. « Au regard de ses premières décisions, on peut penser qu’il est redevenu prolife, mais c’est encore un peu tôt pour en être sûr à 100 %. Les actes comptent plus que les mots. Nous verrons », lance à la volée Matthew Truman, 27 ans, militant chez les Democrats for Life. « Je n’apprécie pas que notre mouvement soit représenté par Donald Trump, en raison de sa misogynie, de son racisme, de sa xénophobie et de son mépris pour la dignité humaine », confesse Aimee, directrice du magazine féministe et provie Life Matters Journal. « Mais je suis optimiste et j’espère qu’une loi sera adoptée sous sa présidence pour protéger l’enfant à naître. »

Neil Gorsuch, un prophète ?

Neil Gorsuch, un prophète ?