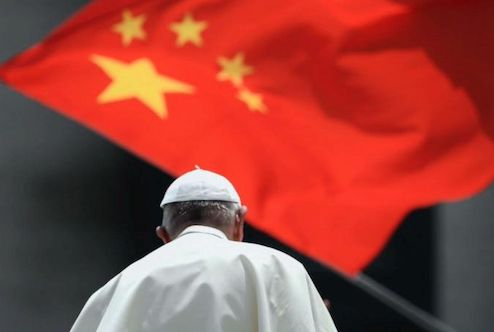

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso en traduction française sur Diakonos.be :

Sur la nomination des évêques, la Chine fait cavalier seul. Et le Pape s’incline

« Une véritable gifle en pleine figure pour le Vatican ». Voilà comment Bitter Winter, le journal en ligne numéro un au monde spécialisé dans l’information sur les religions en Chine, présente le texte intégral du nouveau directoire publié par l’Administration d’État pour les affaires religieuses pour rassembler dans une base de données unique toutes les informations sur le personnel religieux présent dans le pays et en pousser le contrôle jusqu’à un niveau quasiment Orwellien.

> Enter the “Administrative Measures for Religious Clergy”: Be Afraid, Be Very Afraid

À l’article 52 du directoire, on trouve de tout. Par exemple, que la réincarnation d’un lama bouddhiste doit être autorisée par le Parti communiste chinois.

Mais concentrons-nous sur l’article 16, celui qui concerne les évêques catholiques, leur nomination, leur consécration et leur reconnaissance officielle.

Le 22 septembre 2018, le Saint-Siège et la Chine ont signé un accord provisoire et secret sur la nomination des évêques, renouvelé pour deux années supplémentaires le 22 octobre 2020, un accord que le Pape François – dans son discours du 8 février de cette année au corps diplomatique – a défini comme étant « essentiellement pastoral », émettant le souhait « que le chemin entrepris se poursuive, dans un esprit de respect et de confiance réciproque, pour contribuer davantage à la résolution des questions d’intérêt commun ».

Mais à lire le directoire qui vient d’être publié par l’Administration d’État pour les affaires religieuses, il n’y a absolument rien de pastoral. Les modalités de nomination des évêques sont entièrement dans les mains des autorités de Pékin, à travers leur bras armé qu’est l’Association patriotique des catholiques chinois et ce collège épiscopal fantoche qu’est la Conférence des évêques catholiques chinois, non reconnue par Rome.

La procédure part d’une « élection démocratique » du nouvel évêque de la part de la « communauté catholique » du lieu, elle se poursuit par « l’approbation » de la nomination de la part de la pseudo-conférence épiscopale, et aboutit par la « consécration » de la part d’un évêque aligné et est couronnée par l’enregistrement officiel du nouvel élu dans la base de données qui le contrôlera jusqu’à la tombe.

Et le Pape ? Et le Saint-Siège ? Pas un mot, comme s’ils n’avaient pas voix au chapitre.

Voici ce que prévoit l’article 16 du directoire :

« Les évêques catholiques sont approuvés et consacrés par la Conférence des évêques catholiques chinois. L’Association patriotique des catholiques chinois et la Conférence des évêques catholiques chinois rempliront, dans les vingt jours après la consécration de l’évêque, le formulaire pour la classification d’un évêque catholique et le remettront pour enregistrement à l’Administration d’État pour les affaires religieuses, en fournissant les documents suivants :

- Une copie de la composition de ménage de l’évêque et une copie de sa carte d’identité.

- Une déclaration émise par la communauté catholique de la province, de la région autonome ou de la municipalité sous l’autorité directe du gouvernement central sur l’élection démocratique de l’évêque.

- Une lettre d’approbation de la Conférence des évêques catholiques chinois.

- Le certificat de la consécration de l’évêque signé par l’évêque consécrateur.

Le formulaire d’enregistrement des évêques catholiques sera exclusivement celui fourni par l’Administration d’État pour les affaires religieuses. »

Ce directoire entrera en vigueur le 1er mai prochain. Après cette date, rien ne laisse présager que le bilan de l’accord entre le Vatican et la Chine sur la nomination des évêques sera meilleur que ce qu’on a enregistré jusqu’ici :

> Loin dans le rouge. Le bilan décevant de deux années d’accord avec la Chine

Changement de cap après une première attitude de soumission sans nuance qui a désorienté leurs fidèles : « les cultes » veulent maintenant « plus de dialogue et d’adaptation » écrit Nancy Goethals sur le site web interdiocésain cathobel . Une demande bien tardive des autorités religieuses a été faite le 20 janvier 2021 au ministre de la Justice de proportionner la norme d’accueil des fidèles (actuellement un numerus clausus de 15 personnes) à la taille des bâtiments (**). Ce revirement soudain demeure pour l'instant sans écho: dans sa réunion du 22 janvier, le comité interfédéral belge de lutte contre la pandémie de coronavirus a beaucoup parlé des coiffeurs, des salons de beauté et autres métiers «de contact» non médicaux mais n’a pas soufflé mot de la culture et, moins encore, des cultes sans doute assimilés à un sous-produit des divertissements culturels (JPSC) :

Changement de cap après une première attitude de soumission sans nuance qui a désorienté leurs fidèles : « les cultes » veulent maintenant « plus de dialogue et d’adaptation » écrit Nancy Goethals sur le site web interdiocésain cathobel . Une demande bien tardive des autorités religieuses a été faite le 20 janvier 2021 au ministre de la Justice de proportionner la norme d’accueil des fidèles (actuellement un numerus clausus de 15 personnes) à la taille des bâtiments (**). Ce revirement soudain demeure pour l'instant sans écho: dans sa réunion du 22 janvier, le comité interfédéral belge de lutte contre la pandémie de coronavirus a beaucoup parlé des coiffeurs, des salons de beauté et autres métiers «de contact» non médicaux mais n’a pas soufflé mot de la culture et, moins encore, des cultes sans doute assimilés à un sous-produit des divertissements culturels (JPSC) :