En 2021, les Jésuites ont lancé une « année ignacienne » pour fêter le 500e anniversaire de la conversion d'Ignace de Loyola, leur fondateur. Voilà une excellente occasion de revenir sur leur riche histoire. En effet, depuis leur fondation jusqu'à la nomination du pape François, ils ont offert de multiples visages, traînant parfois derrière eux une certaine réputation. Ce soir, Régis Burnet propose de partir à la découverte des multiples métamorphoses de cet ordre central dans le catholicisme en compagnie de l'historien Jean-Pascal Gay et du jésuite et théologien Patrick Goujon.

Culture - Page 101

-

KTO dans la série la foi prise au mot : histoire des Jésuites

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Histoire, International, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Plaidoyer pour le latin à l'Université

Du site de La Libre (Bosco d'Otreppe):

"Sans le latin, les universités perdraient un peu de leur humanité"

À l'université, l'enseignement du latin n'est ni sanctuarisé, ni sécurisé s'inquiète le Premier Vice-recteur de l’Université de Liège, Jean Winand. Mais est-il encore utile? À quoi sert-il encore de l'étudier?

24-10-2021

Jean Winand est un linguiste belge, spécialiste de l'égyptien, doyen honoraire de la faculté de philosophie et lettres, et aujourd'hui premier vice-recteur de l'Université de Liège. En 2018, il avait publié auprès de l'Académie royale de Belgique L'université à la croisée des chemins. Plaidoyer pour une université de la culture.

Cette année, il signe un chapitre de l'ouvrage Le latin à l'université aujourd'hui. Il y "montre que l'université ne peut se résoudre à devenir une institution purement technique, mais bien plutôt un espace dédié à la liberté de penser et à la culture, où passé et futur se rencontrent et se complètent, note en introduction le professeur Bruno Rochette. Derrière le latin se cache en réalité la question fondamentale de la place des Humanités dans la société contemporaine. C'est l'esprit critique lui-même, que la pratique du latin contribue à développer, qui est en jeu. C'est la place même de l'université qui est en danger. Si elles ne continuent pas à jouer leur rôle fondamental dans l'émancipation intellectuelle, les universités risquent d'être condamnées à devenir des écoles techniques, où seules les matières rentables ou prétendument telles seront enseignées sans la dimension critique nécessaire au citoyen responsable […]."

Qui étudie le latin à l’université ?

Les étudiants inscrits dans les facultés de philosophie et lettres. Parmi eux, ceux qui suivent la filière "langues et littératures classiques", dont les futurs enseignants de latin, l’étudient évidemment durant cinq ans. Les romanistes sont encore formés au latin en raison de l’histoire de la langue française, et les historiens et philosophes au vu du nombre de sources rédigées en latin jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Notez que si de nombreux textes littéraires ont été traduits, un immense corpus de sources documentaires comprenant des correspondances, des textes administratifs, juridiques ou scientifiques ne l’ont jamais été. Moins enseigner le latin nous couperait donc de l’accès à de nombreuses sources originales.

Même si certaines sont traduites ?

Une traduction est toujours une interprétation, et n’est jamais définitive. Même globalement correcte, elle ne témoignera jamais des infinies nuances et finesses du texte original. De plus, une traduction peut être falsifiée. Maintenir l’accès aux documents originaux, traduits ou non, relève donc d’une exigence démocratique.

Mais l’enseignement du latin est-il menacé dans les universités ?

Il n’est ni sanctuarisé ni sécurisé. Depuis cinquante ans, on réduit graduellement la place du latin dans le secondaire, et on découvre désormais que son rôle dans les cursus universitaires est aussi remis en question. L’Université de Liège a d’ailleurs organisé un colloque à ce sujet en mai 2019. On peut se demander si le latin ne s’enseignera pas bientôt comme l’égyptien ancien, l’accadien ou l’hébreu biblique, c’est-à-dire à l’intention d’un petit nombre de spécialistes, qui deviendraient ainsi les uniques dépositaires d’un savoir qui était précédemment largement partagé.

-

Relire Soljenitsyne pour retrouver une source de vérité et de courage

«Relire Soljenitsyne pour retrouver une source de vérité et de courage»

FIGAROVOX/TRIBUNE - À l'occasion du dixième anniversaire de la mort d'Alexandre Soljenitsyne et du quarantième anniversaire de son discours d'Harvard, Laurent Ottavi revient sur les maux occidentaux que pointait le dissident russe. Il y voit une dimension prophétique.

(...) Le dissident russe, auteur d'Une journée d'Ivan Denissovitch et de L'Archipel du Goulag, fût une figure controversée, souvent qualifiée de «réactionnaire». Le ressentiment de l'élite libérale américaine à son égard remonte à un discours retentissant, Le déclin du courage, (...) .

Il faut le resituer dans son contexte et dans la biographie de son auteur, pour en saisir toute la portée.

Du Goulag à Harvard

À la veille de la victoire des Alliés, Alexandre Soljenitsyne écrit dans une correspondance que Staline est un chef de guerre incompétent, qui a affaibli l'Armée rouge par les purges et s'est imprudemment allié à Adolf Hitler. Cette critique le conduit pendant huit années dans l'enfer du Goulag, «où ce fut, écrit-il, mon sort de survivre, tandis que d'autres -peut être plus doués et plus forts que moi- périssaient». Il révèle l'existence des camps de travaux forcés au monde dans Une journée d'Ivan Denissovitch. Staline, depuis, est mort. Ce texte est publié dans une revue littéraire avec l'autorisation de Nikita Khrouchtchev. Il donne à son auteur une renommée en Russie mais aussi dans le monde.

Alexandre Soljenitsyne est récompensé du prix Nobel de littérature en 1970. Après d'autres écrits et sa demande de supprimer toute censure sur l'art, il fait paraître en 1973, à Paris, son livre le plus connu, L'Archipel du Goulag. Le dissident est déchu de sa nationalité et exilé. Il vit d'abord à Zurich puis s'installe aux États-Unis. Il y réside depuis deux ans, dans la plus grande discrétion, quand il est invité par l'université d'Harvard à prononcer un discours lors de la séance solennelle de fin d'année, le 8 juin 1978.

Alexandre Soljenitsyne, pensent les Occidentaux, est venu faire l'éloge du monde libre. Mais le dissident ne fait pas le procès du communisme ; il fait un portrait à charge de l'Occident.La parole du dissident, dans le contexte de guerre froide, est très attendue. Alexandre Soljenitsyne, pensent les Occidentaux, est venu faire l'éloge du monde libre. Quelle ne fût pas leur surprise! Le dissident ne fait pas le procès du communisme ; il fait un portrait à charge de l'Occident.

L'amère vérité

Il le fait «en ami», mais avec l'exigence, presque toujours amère, de la vérité, qui est la devise (Veritas) d'Harvard. Le texte qu'il prononce ce jour-là a traversé le temps de la guerre froide pour nous renseigner, encore aujourd'hui, sur ce que nous sommes. C'est pourquoi il mérite encore toute notre attention. Il n'est pas, comme a pu le penser l'élite américaine, celui d'un réactionnaire ou d'un homme ingrat à l'égard du pays qui l'a accueilli. Alexandre Soljenitsyne reste fidèle dans ce discours à sa ligne de conduite passée, à l'honneur, à la Vérité.

«Ne pas vivre dans le mensonge» était le nom de son dernier samizdat paru en URSS. Qu'est-ce que le totalitarisme, en effet, sinon essentiellement un mensonge en ce qu'il cherche à dénaturer l'homme en faisant fi de sa condition et à transfigurer le monde? Alexandre Soljenitsyne parle d'autant plus librement pendant son discours d'Harvard qu'il se trouve dans une démocratie. La réception si controversée de ce discours l'amènera à faire cette réflexion dans ses mémoires: «Jusqu'au discours d'Harvard, écrit-il, je m'étais naïvement figuré vivre dans un pays où l'on pouvait dire ce qu'on voulait, sans flatter la société environnante. Mais la démocratie, elle aussi, attend qu'on la flatte».

Le discours d'Alexandre Soljenitsyne, à la fois méditatif et audacieux, est une alerte, une mise en garde, un avertissement. Comme la vigie, son auteur envoie des signaux. Ce qu'il pointe n'a fait que s'aggraver depuis. A posteriori, le discours d'Harvard s'est donc avéré, en grande partie, prophétique. Soljenitsyne voit suffisamment bien ce qui est, pour anticiper ce qui sera. «En ami», il a le courage de le dire.

Il vise ici, à la fois la prétention des Occidentaux à se croire la pointe avancée du Progrès dans ses multiples dimensions et à vouloir imposer leur modèle.Le déclin du courage

Dès le début de son texte, il remet l'orgueil du «monde libre» à sa place, en affirmant qu'il ne recommanderait pas la société occidentale comme «idéal pour la transformation» de la sienne: «Étant donné la richesse de développement spirituel acquise dans la douleur par notre pays en ce siècle, le système occidental dans son état actuel d'épuisement spirituel ne présente aucun attrait». Le caractère de l'homme s'est affermi à l'Est et affaibli à l'Ouest. Il vise ici, à la fois la prétention des Occidentaux à se croire la pointe avancée du Progrès dans ses multiples dimensions et à vouloir imposer leur modèle - les autres pays étant jugés «selon leur degré d'avancement dans cette voie» - mais aussi la décadence de l'Occident. Il souligne sa débilité, c'est-à-dire sa faiblesse, liée à ce qu'il nomme le déclin du courage, «qui semble, dit-il, aller ici ou là jusqu'à la perte de toute trace de virilité» et qui «a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin». Pour lui, l'esprit de Munich continue à dominer le XXe siècle.

Alexandre Soljenitsyne cible plus particulièrement la couche dirigeante et la couche intellectuelle dominante, c'est-à-dire ceux qui donnent «sa direction à la vie de la société». Il parle notamment des mass-médias qui (dés)informent avec hâte et superficialité. La presse, alors qu'elle n'est pas élue, est d'après lui la première force des États occidentaux et encombre l'âme de futilités au nom du «droit de tout savoir». Elle est marquée par l'esprit grégaire, comme le milieu universitaire, empêchant aux esprits fins et originaux de s'exprimer.

La lâcheté, l'indisposition au sacrifice des classes les plus socialement élevées trouvent évidemment un écho dans notre monde contemporain marqué par la révolte des élites des pays occidentaux et l'expansion de l'islamisme, qui a su habilement tirer parti de nos lâchetés. Aujourd'hui comme hier, le défaut de courage et le refoulement du tragique de l'Histoire se paient par le grossissement du monstre. Que l'on songe à l'après-Bataclan et aux injonctions au «tous en terrasse!» qui l'ont accompagné en lisant ces lignes: «un monde civilisé et timide n'a rien trouvé d'autre à opposer à la renaissance brutale et à visage découvert de la barbarie que des sourires et des concessions (…) vos écrans, vos publications sont emplis de sourires de commande et de verres levés. Cette liesse, c'est pourquoi?».

Juridisme sans âme

L'Occident, nous dit Soljenitsyne, s'est perdu en atteignant son but. Dans la société d'abondance déchristianisée, l'homme est amolli. Son confort sans précédent dans l'histoire lui fait rechigner au sacrifice et perdre sa volonté, ce qui est un problème bien plus grave que l'armement: «quand on est affaibli spirituellement, dit-il, cet armement devient lui-même un fardeau pour le capitulard». Il a l'illusion d'une liberté sans borne («la liberté de faire quoi?») mais il ne fait que se vautrer dans l'insignifiance. Comme l'homme-masse décrit par le philosophe espagnol Ortega y Gasset, il réclame sans cesse des droits et délaisse ses devoirs. Les grands hommes, dans ce contexte, ne surgissent plus.

Autant l'URSS est un État sans lois, autant l'Occident est aujourd'hui, selon Soljenitsyne, un juridisme sans âme.Cette société d'abondance déchristianisée est le fruit d'une conception du monde née avec la Renaissance et qui «est coulée dans les moules politiques à partir de l'ère des Lumières». C'est le projet d'autonomie: l'homme est sa propre loi. De l'Esprit (Moyen Âge), le curseur a été excessivement déplacé vers la Matière (à partir de la modernité), au risque de la démesure. L'érosion de ce qu'il restait des siècles chrétiens a ensuite amené, selon Soljenitsyne, à la situation contemporaine.

Corollaire de la société de l'abondance où le marché est roi, le droit est omniprésent en Occident. Ne permet-il pas de compenser la dégradation des mœurs? Autant l'URSS est un État sans lois, autant l'Occident est aujourd'hui, selon Soljenitsyne, un juridisme sans âme. Il est dévitalisé par un droit «trop froid, trop formel pour exercer sur la société une influence bénéfique». Il encourage la médiocrité, plutôt que l'élan. Il ne peut suffire à mettre les hommes debout, comme l'exigent pourtant les épreuves de l'Histoire.

Pour se hisser, l'homme a besoin de plus. Chez le chrétien orthodoxe qu'est Soljenitsyne, le remède est spirituel. En conclusion de son discours, il juge que «nous n'avons d'autre choix que de monter toujours plus haut», vers ce qui élève l'âme, plutôt que vers les basses futilités. Ce plus-haut est un frein aux pulsions, aux passions, à l'irresponsabilité. Il donne du sens. Il donne des raisons de se sacrifier, de donner sa vie. Le propos de Soljenitsyne est condensé dans la célèbre phrase de Bernanos: «on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure». Cette vie intérieure, chez le dissident passé par l'enfer du Goulag, est ce qui nous est le plus précieux. À l'Est, elle est piétinée par la foire du Parti, à l'Ouest ; elle est encombrée par la foire du commerce.

«Ne soutenir en rien consciemment le mensonge»

La philosophe Chantal Delsol, en s'appuyant en grande partie sur les dissidents de l'est (dont Soljenitsyne), a démontré dans La Haine du monde que la postmodernité poursuivait les mêmes finalités que les totalitarismes. Celles de transfigurer le monde et de renaturer l'homme. Seulement, elle le fait sans la terreur mais par la dérision.

Le matérialisme, qu'il soit communiste ou postmoderne, se déploie sur la destruction de ce qui ancre l'individu à un lieu et à une histoire et de ce qui le relie à un Plus-haut que lui-même.La postmodernité, comme le communisme, engendre des démiurges qui font le choix du mensonge. Le démiurge se désintéresse de sa vie intérieure. Il veut, non pas se parfaire, mais être perfection. Il veut, non pas parfaire le monde, mais un monde parfait. Les apôtres de la gouvernance mondiale jettent les nations aux poubelles de l'Histoire. Les idéologues du gender font fi des différences sexuelles. Les transhumanistes promettent «l'homme augmenté» débarrassé de sa condition de mortel et capable de s'autocréer.

Comme Chantal Delsol, Alexandre Soljenitsyne explique l'attraction longtemps exercée par le communisme sur les intellectuels occidentaux par le lien avec les Lumières françaises, et leur idéal d'émancipation perverti, excessif, qui est toujours celui de la postmodernité. Dans ce cadre, l'enracinement est l'ennemi à abattre. Le matérialisme, qu'il soit communiste ou postmoderne, se déploie sur la destruction de ce qui ancre l'individu à un lieu et à une histoire et de ce qui le relie à un Plus-haut que lui-même.

Dans un autre discours, celui relatif à son prix Nobel qu'il n'a jamais prononcé, Alexandre Soljenitsyne écrit que seul l'art a le pouvoir de détruire le mensonge. L'homme simple, cependant, peut et doit le refuser: «par moi, ne soutenir en rien consciemment le mensonge». Relire le discours du dissident russe, c'est retrouver la source de vérité et de courage. Sans elle, l'Occident ne se remettra pas debout face à ceux qui ne lui laissent le «choix» qu'entre deux options: la soumission ou la mort.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Ethique, Histoire, Idées, littérature, Politique, Société, Témoignages 0 commentaire -

La foi est le secret qui nous libère du non-sens

De la Nuova Bussola Quotidiana :

Plongés dans la peur, la foi nous libère de l'esclavage

24-10-2021

"La culture occidentale vit dans la peur parce qu'elle a déraciné la foi. Le Covid nous a fait découvrir que "le roi est nu" et l'homme, après avoir abandonné Dieu, s'est retrouvé sans repères et regarde l'avenir avec crainte. Dans cette fragilité, l'homme sent que son cœur a besoin d'aller plus loin car le don de la vie biologique ne suffit pas à satisfaire le désir de plénitude. La foi est le secret qui nous libère du non-sens, nous permettant de découvrir le sens ultime de notre existence et de celle du monde, nous ouvrant à un avenir d'éternité.

Nous publions ci-dessous la lectio magistralis prononcée par l'évêque émérite de Carpi, Monseigneur Francesco Cavina, lors de la Journée de la Nuova Bussola Quotidiana qui s'est tenue hier à Palazzolo sull'Oglio dans la Communauté Shalom.

...Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la peur...

La peur et la confiance sont les moyens par lesquels nous nous rapportons à la réalité. La peur nous amène à voir dans la réalité, et donc aussi en Dieu, une menace, quelque chose ou quelqu'un qui peut nous nuire ou diminuer notre humanité, par exemple, un ennemi, une maladie, des événements défavorables. La confiance, en revanche, voit dans la réalité un cadeau qui est bon pour notre vie et, par conséquent, qui nous fait grandir.

La culture occidentale, dans laquelle nous sommes immergés, vit dans la peur car elle a éradiqué la foi du cœur humain. Pour y parvenir, il a suivi la voie de l'athéisme pratique, proposant une conception de l'homme et une vision de la vie dépourvue de toute référence à la transcendance. L'homme - tel est le message véhiculé de manière obsessionnelle au cours des dernières décennies - est devenu adulte parce que la médecine, la science, la technologie et l'économie peuvent tout expliquer et répondre aux besoins de l'homme. Dieu n'est donc plus d'aucune utilité et, s'il a jamais existé, sa présence n'est pas pertinente dans la vie des gens et de la société dans son ensemble. C'est ainsi que l'homme a été convaincu - malgré des démentis constants - qu'il pouvait construire son paradis sur terre.

Le COVID A RÉVÉLÉ UNE FRAGILITÉ

Cette vision de l'homme comme seul auteur de son propre destin a été mise en crise par un événement imprévu qui a bouleversé l'humanité entière et, avouons-le, l'Église elle-même : covid. Ce virus invisible nous a fait découvrir que "le roi est nu". C'est-à-dire que l'homme, après avoir abandonné Dieu, s'est retrouvé encore plus seul car la confiance dans la science - bien que les médias nous aient abreuvés ad nauseam de : "Je crois en la science" - est entrée dans une crise majeure en raison de la diversité des positions des soi-disant experts. Chaque scientifique a sa théorie sur la façon de sortir de la pandémie ; chaque médecin son remède... Qui croire ? A qui faire confiance ? Qui écouter quand chacun crie sa propre vérité et se moque de ceux qui pensent différemment ? C'est ainsi que l'humanité s'est retrouvée sans repères et qu'elle regarde son avenir avec crainte. Et si nous nous arrêtons un instant pour réfléchir honnêtement, seul un aveugle ne peut reconnaître que nous vivons dans une culture largement dominée par la mort. Cette culture de mort se manifeste, par exemple, par la consommation effrénée de drogues, le mensonge, l'injustice, le mépris des autres et de la solidarité ; elle s'exprime par une sexualité réduite à la pure recherche du plaisir et qui a réduit l'homme à un objet.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Foi, Santé, Société, Spiritualité 0 commentaire -

Chercher le queer qui est en soi

De Louis Daufresne sur La Sélection du Jour :

Cherche le queer qui est en toi

Vous êtes hétéro, vous avez plus de 50 ans et vos enfants sont au collège ou au lycée ? Alors, lisez ce papier du Monde de Maroussia Dubreuil, actrice, mannequin et de temps à autre journaliste. La jeune femme aime disséquer les mœurs, « comme le fait un ethnologue avec une tribu amazonienne », selon l’expression figurant sur son livre reportage dédié à Monaco. « Fascinée par les ultra-riches », elle se présente « comme la Lévi-Strauss des grandes fortunes ». Son ton s’y veut aussi drôle qu’informatif. Dans cette enquête sur les amours adolescentes, Maroussia Dubreuil ne nous fait pas rire mais nous informe sur le changement de paysage mental qu’elle se réjouit d’observer dans une partie de la jeunesse.

Citons un seul paragraphe in extenso :

« "Je suis tellement hétéro que je n’arrive même pas à embrasser une fille, et ça me rend triste", se désole Clara, 14 ans, collégienne homosensible, fille de commerçants, qui n’a pas coché les cases #comphet. "La moitié de mon collège est bi, c’est stylé. Moi, je n’y arrive pas." Le 17 septembre, la jeune Tourangelle a dévoré la saison 3 de la série Netflix Sex Education, chronique d’un lycée idéal surnommé "le lycée du sexe", dans lequel même Adam, le caïd hétérobeauf – disons-le, il s’habille mal et il renifle –, tombe amoureux d’un gay assumé, et une chercheuse d’aliens découvre les caresses intergalactiques de sa meilleure amie. "Et moi ? ", s’est demandé Clara. »

Les gens normaux n’ont plus qu’à se rhabiller, au propre comme au figuré. Normaux ? Les suppôts de l’hétéronormativité, devrais-je dire. Dans cet extrait, la jeune Clara aimerait être bi mais « n’y arrive pas », et le dit comme si elle confessait une tare. Cela donne une idée de la pression sociale qu'elle subit dans ce milieu traditionnellement mimétique de la jeunesse.

Si LSDJ sélectionne ce papier, c’est qu’il nous invite à tirer quelques leçons simples :

Pour se mettre en valeur, les politiques (écolos exceptés) usent et abusent d’un langage sculpté dans le marbre des vieux concepts descendants hérités de l’histoire (nation, souveraineté, peuple, etc.). Ces mots sont posés comme des objets sur une étagère. En tout cas, ils prennent la poussière et peu à peu se rident et se figent. Que peuvent des principes face à la pensée gender fluid, faite de fun et de fuck ?

Un autre lexique surgit, porteur de nouvelles normes, de nouveaux stéréotypes destinés à remplacer les anciennes attitudes face à la vie. Ces nouveaux choix sont-ils récréatifs, jouissifs, intempestifs ? Ils n’en seront que plus vrais et sérieux. « Les mœurs recèlent les croyances », dit Chantal Delsol. La philosophe date la fin de la chrétienté, titre de son dernier livre, à l’arrivée de la pilule (1967).

L’enquête de Maroussia Dubreuil reflète la pénétration d’une nouvelle croyance dans la partie la plus malléable, innocente et idéaliste de la société. Les jeunes doivent savoir que leur corps est disponible au marché, que la mondialisation du désir est leur horizon indépassable. Notre regard les empêche de s’aimer, et surtout de s'aimer n’importe comment. Car on parle bien d’amour, un mot absent du registre politicien. Relisons le chapô : « Pour les collégiens et lycéens de 2021 (…) qu’ils soient hétéros, homos, bi, panromantiques ou asexuels, pour eux le sexe et le genre comptent moins que la personne aimée. » « Personne aimée », ces mots ont quelque chose de suranné, décalé dans l’ambiance hypersexualisée qui nous submergent au gré de ces lignes.

-

L'effacement du monothéisme et le retour du paganisme

Lien permanent Catégories : Culture, Eglise, Ethique, Foi, Histoire, Idées, Livres - Publications, Politique, Religions, Société 0 commentaire -

Les cent ans de Brassens, le poète mécréant qui « parlait de Dieu dans ses chansons »

De Théophane Leroux sur Aleteia.org :

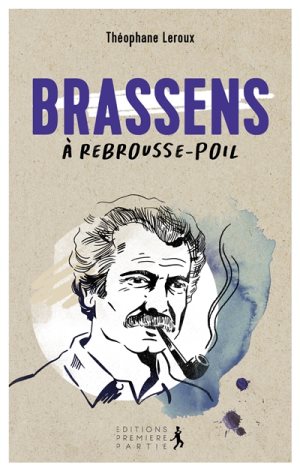

Brassens, le mécréant « à travers Ciel »

21/10/21

Georges Brassens aurait fêté son centième anniversaire ce vendredi 22 octobre 2021 si un cancer ne l’avait emporté « à travers ciel ». Auteur de « Brassens à rebrousse-poil » qui vient de paraître aux éditions Première partie, le journaliste Théophane Leroux lève le voile avec tendresse sur les interrogations spirituelles du poète mécréant qui « parlait de Dieu dans ses chansons »…

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le moustachu n’a laissé personne indifférent de son vivant. Quarante ans après sa mort, son souvenir est toujours vivace, même s’il a été presque momifié par ceux qui se sont faits les gardiens de sa mémoire et qui ont, volontairement ou non, gommé ses interrogations spirituelles. Lorsque l’on s’intéresse de près à son œuvre, peu d’ouvrages ou d’articles s’éloignent de l’image d’Épinal du vieux et gentillet tonton de gauche, anarchiste, anticlérical et paillard. Il n’est pas rare d’entendre vanter son génie littéraire, qui fait souvent oublier son génie musical. On met en avant sa grande liberté, sa simplicité ou son détachement matériel. Mais peu ont osé entrer un peu plus profondément dans les méandres de sa vie intérieure. De peur d’en découvrir des choses qui écorneraient la statue du libertaire athée ?

© Première partie

© Première partieThéophane Leroux, Brassens à rebrousse-poil, Première partie, septembre 2021.

-

RDC : Cours de musique aux Petits Chanteurs de la Résurrection à Bukavu

Quand les jeunes instruisent les jeunes et que la leçon se termine … en chant grégorien

JPSC

-

La musique sacrée adoucit-elle les moeurs ?

La video est ICI; la séquence sur la musique religieuse commence à 6'45.

Lien permanent Catégories : Art, Culture, Eglise, Foi, Médias, Patrimoine religieux, Société, Spiritualité 0 commentaire -

L'Église n'interdit pas les tatouages mais cela signifie-t-il que vous devez en avoir un ?

De Jonathan Liedl sur le National Catholic Register :

Tatouages, piercings et recherche de la sainteté

L'Église n'interdit pas les tatouages. Mais cela signifie-t-il que vous devez en avoir un ?

19 octobre 2021

Bien que les milléniaux et la génération Z soient généralement moins religieux que les générations précédentes, les jeunes adultes qui embrassent le catholicisme ont tendance à être plus orthodoxes dans leurs croyances et plus traditionnels dans leurs dévotions que la majorité de leurs aînés de la génération X et du baby-boom.

Mais visitez une Theology on Tap (cycle de conférences organisées dans des bars) ou un autre événement de jeunes adultes catholiques de nos jours, et parmi les chaînes de consécration mariale et les scapulaires, vous verrez probablement une autre sorte d'expression visible marquant les fidèles : une poignée de tatouages, d'anneaux de nez et d'autres piercings alternatifs.

Depuis les campus universitaires jusqu'à la scène urbaine des jeunes adultes dans laquelle leurs diplômés s'inscrivent, les rapports sont nombreux à indiquer que l'encre corporelle et les piercings ont augmenté en prévalence parmi les jeunes adultes catholiques au cours de la dernière décennie, y compris parmi ceux qui s'identifient comme des "catholiques conservateurs".

Dans un sens, cette tendance indique que les jeunes générations catholiques ne sont pas très différentes du reste de leurs pairs. Des rapports nationaux récents ont révélé que les jeunes Américains sont plus nombreux que jamais à avoir des tatouages et des piercings. En fait, 40% des 18-34 ans ont au moins un tatouage, et le taux national de ceux qui ont des tatouages a augmenté de 21% entre 2012 et 2019, selon un sondage Ipsos. Les catholiques fidèlement pratiquants font certainement partie de ce changement.

Un contexte culturel en mutation

Certains pourraient trouver ce fait contre-intuitif, voire troublant. Après tout, les tatouages, les piercings alternatifs et autres ont longtemps été associés aux sous-cultures anti-establishment, comme la scène punk et le monde criminel. Avec chaque septum percé ou avant-bras tatoué, certains pourraient se demander si les catholiques ne sont pas en train de promouvoir les mêmes valeurs déviantes qui sous-tendent ces styles de vie subversifs ?

Pas vraiment, affirme Theresa Zoe Williams. Comme l'explique cette écrivaine catholique de 36 ans dans "Punk Rock Catholicism", un chapitre du livre Hipster Catholics, les tatouages et les piercings sont devenus courants au cours des dernières décennies, et il faut donc les considérer dans un nouveau contexte culturel pour comprendre ce qu'ils représentent réellement.

Une partie de ce contexte comprend une augmentation de l'éphémère et du minimalisme. Les jeunes se déplacent davantage et emportent moins de choses avec eux. Plutôt qu'un signe de "dureté" ou de non-conformité, Mme Williams explique au Register que les gens s'encrent aujourd'hui parce que leurs tatouages "donnent une représentation belle et facilement transportable" d'aspects importants de leur vie. Elle écrit également que "les gens en ont assez de se conformer à des normes arbitraires qui n'ont que peu ou pas de portée morale."

Christopher Ruddy dit qu'il a commencé à réaliser que le contexte culturel autour des tatouages et des piercings était en train de changer à la fin des années 1990 alors que, en tant qu'étudiant diplômé à l'Université de Notre Dame, il a commencé à voir des femmes avec des anneaux de nez s'agenouiller en recevant la communion.

-

Une centaine d’actes de vandalisme contre des sites catholiques enregistrés en un an aux Etats-Unis

De Vatican News (Isabella Piro) :

États-Unis: une centaine d’actes de vandalisme contre des sites catholiques en un an

Entre mai 2020 et octobre 2021, une centaine d’incidents contre des sites catholiques ont été recensés à travers les États-Unis. C'est ce que révèle une enquête menée par le comité épiscopal national pour la liberté religieuse.Graffitis sataniques et discours de haine: c'est le centième acte de vandalisme, survenu aux États-Unis le 10 octobre. La cible de l'attaque était la basilique-cathédrale de l'Immaculée Conception à Denver, dans le Colorado. Ce chiffre ressort d'un rapport préparé par le Comité pour la liberté religieuse de la Conférence épiscopale nationale (USCCB) et reflète une analyse menée sur une période d'un peu plus d'un an, de mai 2020 à octobre 2021.

«Ces actes de vandalisme, écrivent dans une note le cardinal Timothy M. Dolan et Mgr Paul S. Coakley -respectivement présidents des comités épiscopaux pour la liberté religieuse et la justice interne et le développement humain- , vont du tragique à l'obscène, de l'évident à l'inexplicable. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce phénomène ; cependant, il souligne le fait que notre société a grand besoin de la grâce de Dieu».

Mettre fin à ces épisodes destructeurs

Encourageant donc, «dans tous les cas», «la prière et le pardon» pour les personnes coupables de tels actes, les prélats affirment : «Si le motif de ces actes était de punir une faute passée de notre part, alors nous devons nous réconcilier. Si, par contre, une mauvaise compréhension de nos enseignements a provoqué de la colère à notre égard, alors nous devons offrir de la clarté». Mais en tout état de cause, «ces épisodes destructeurs doivent cesser», car «ce n'est pas la voie à suivre». Les évêques américains demandent donc aux élus de «se manifester et de condamner ces attaques» et, dans le même temps, remercient la police d'avoir «enquêté sur ces incidents et pris les mesures appropriées pour prévenir d'autres dommages».

Pas des crimes contre la propriété, mais de véritables actes de haine

Les évêques ont également lancé un appel à l'aide aux membres de la communauté, car «il ne s'agit pas de simples délits contre la propriété, ont-ils expliqué, mais de la dégradation des représentations visibles de notre foi catholique». «Ce sont des actes de haine», ont conclu les évêques. Enfin, la note des évêques rappelle deux initiatives : le projet "Beauty Heals - Beauty Saves" ("la beauté guérit – la beauté sauve"), promu par le comité des évêques pour la liberté religieuse, qui, en réponse à la destruction de statues catholiques, présente des vidéos explicatives sur l'art sacré, éditées par différents diocèses.

En outre, la même commission a également demandé une augmentation de 180 à 360 millions de dollars du financement pour l'année fiscale 2022 pour le programme de subventions pour la sécurité des organisations à but non lucratif, géré par le département de la sécurité intérieure.

Les cas les plus marquants

En juillet 2020, l'USCCB s'était déjà prononcée contre les actes de vandalisme continus contre l'Église catholique. L'épisode le plus marquant s'est produit en juin dernier, lorsque la statue de saint Junípero Serra, érigée à San Francisco, a été déboulonnée à la suite des manifestations antiracistes qui ont suivi la mort de l'Afro-Américain George Floyd, décédé après avoir été arrêté par un policier blanc. Le 18 juillet, dans l'église de Notre-Dame de l'Assomption à Bloomingburg, dans l'État de New York, un monument aux enfants à naître, orné de versets du prophète Isaïe, a été démoli.

Auparavant, début juillet, le crucifix de la paroisse Sainte-Bernadette de Rockford (Illinois) avait été brisé à coups de marteau et, au même moment, une statue de la Vierge Marie avait été décapitée à Gary (Indiana). À la mi-juillet, une statue du Christ dans une station de ski du Montana a été aspergée de peinture brune et recouverte de banderoles portant l'inscription “Rebelle”. Un grave incendie s'est déclaré dans l'église de la “Mission de St Gabriel” à Los Angeles, l'une des plus anciennes des États-Unis, fondée en 1771 par saint Junípero Serra.

Prière et vigilance

«Que ces actes soient perpétrés par des individus perturbés qui appellent à l'aide ou par des agents de la haine qui cherchent à intimider, écrivaient les évêques il y a un an, ils sont le signe d'une société qui a besoin de guérison. «Alors que nous nous efforçons de comprendre la destruction de ces symboles sacrés d'amour et de dévouement désintéressé, ont-ils ajouté, prions pour tous ceux qui en sont la cause et restons vigilants face à cette destruction». «Contemplons, plutôt que de détruire, les images qui représentent l'amour de Dieu, concluait la conférence épiscopale. À l'exemple du Seigneur, répondons à la confusion par la compréhension et à la haine par l'amour».

-

Protéger les enfants des idéologues de la théorie du genre

De

«Comment protéger les enfants des idéologues de la théorie du genre ?»

Lien permanent Catégories : Culture, Débats, Enseignement - Education, Idées, Jeunes, Société 0 commentaire