De Christopher Graney sur le National Catholic Register (Christopher Graney Christopher Graney est astronome et historien des sciences à la Specola Vaticana (l'observatoire astronomique du Vatican) à Rome et à la Fondation de l'Observatoire du Vatican à Tucson, Arizona (siège du télescope à technologie avancée du Vatican sur le mont Graham) :

Tout ce que tes amis savent sur Galilée est faux - Voici comment rétablir la vérité.

Galilée n'a pas prouvé que la Terre bouge. Il n'a pas inventé le télescope. Il n'a pas été excommunié, torturé ou brûlé. Alors, d'où viennent ces idées ?

Justus Sustermans, "Portrait de Galileo Galilei", vers 1640 (photo : Public Domain)

27 septembre 2021

Nous avons reçu un message haineux concernant Galilée ici à l'Observatoire astronomique du Vatican. C'était drôle - et pas drôle à la fois. Cela provient d'origines respectables. Et cela renvoie au problème plus large de la vérité aujourd'hui.

Le "courrier" était constitué de commentaires sur les médias sociaux. Ce printemps, notre nouveau site web, VaticanObservatory.org, a bénéficié d'une certaine couverture médiatique (le National Catholic Register en a parlé). Cette couverture nous a attiré l'attention de certains qui ne pouvaient pas concilier les siècles de travail scientifique de l'Observatoire du Vatican avec l'histoire de Galilée. Ils ont laissé des commentaires affirmant que les catholiques avaient l'habitude de "griller" les gens qui faisaient de la science, et ainsi de suite.

C'était amusant dans la mesure où ces commentateurs confiants étaient tellement mal informés. Nous avons entendu que Galilée a inventé "le premier télescope spatial", que l'Église a brûlé Copernic sur le bûcher - et Galilée aussi, qu'elle l'a torturé et excommunié, etc. Mais il n'est jamais vraiment drôle de voir des gens répandre avec assurance des informations erronées. Cela l'est d'autant moins que la désinformation est si courante aujourd'hui.

Dans le cas de Galilée, il est facile de voir pourquoi la désinformation abonde. Dans les livres pour enfants, dans les livres destinés aux touristes qui se rendent en Italie, et même dans les livres de grammaire, on peut lire que Galilée a été persécuté par l'Église pour avoir prouvé que la Terre est en mouvement, qu'il a été excommunié, et ainsi de suite. Mais Galilée n'a pas prouvé que la Terre est en mouvement. Il n'a pas été excommunié. Il n'a pas inventé le télescope. Il n'a pas été torturé, ni brûlé, et Copernic non plus. Alors, d'où viennent ces idées ?

Malheureusement, elles proviennent trop souvent de sources apparemment respectables et érudites ; qui d'autre parlerait d'un scientifique du 17e siècle ? Même récemment, un certain nombre de livres d'apparence respectable ont été publiés pour promouvoir ce que le pape Jean-Paul II a appelé le "mythe" de Galilée :

L'astronome de Harvard Avi Loeb a publié en 2021 un livre intitulé Extraterrestrial : The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, publié par Houghton Mifflin Harcourt - Loeb écrit que Galilée a été jugé pour hérésie par des personnes qui "refusaient même de regarder dans son télescope", et qu'il a été "forcé d'abandonner ses données et sa découverte" et de se rétracter.

Le livre de 2020 de l'historien britannique Timon Screech, The Shogun's Silver Telescope : God, Art, and Money in the English Quest for Japan, 1600-1625, publié par Oxford University Press - Screech soutient que les Anglais ont cherché à saper les missionnaires jésuites au Japon en y emportant un télescope en 1611. En effet, les jésuites enseignaient l'astronomie aux Japonais avides de sciences, et un télescope aurait semé la confusion et mis dans l'embarras toute leur mission. En effet, les télescopes permettaient à tout observateur attentif de constater que Copernic avait raison, à savoir que la Terre se déplace autour du soleil, par opposition aux jésuites.

Le livre Galileo and the Science Deniers (2020) de l'auteur populaire et astrophysicien Mario Livio, publié par Simon & Schuster - Livio soutient que les adversaires de Galilée étaient, comme le dit le titre, des négateurs de la science. Il écrit que Galilée a été contraint d'abandonner "ce qu'il considérait comme les seules conclusions logiques possibles en faveur de ce qui s'apparentait à une version du dix-septième siècle du politiquement correct", à savoir la crainte de conflits avec les Écritures.

Tout ceci est de la désinformation. Considérez l'idée de "refuser de regarder dans un télescope". Maffeo Barberini - le pape Urbain VIII - a été la force motrice derrière la condamnation de Galilée en 1633 pour suspicion d'hérésie. Barberini avait été un admirateur de Galilée. En 1620, il lui a écrit une lettre à laquelle il a joint un poème qu'il avait écrit et dans laquelle il se référait à Galilée comme à "un frère". Le poème fait l'éloge des découvertes télescopiques de Galilée, notamment les lunes qui encerclent Jupiter et les taches sur le soleil.

Mais ces découvertes n'ont pas montré que la Terre était en mouvement. Le mouvement de la Terre ne découlait pas logiquement des données disponibles. Les télescopes n'ont pas permis à un observateur attentif de constater que Copernic avait raison.

Les livres énumérés ci-dessus contiennent des erreurs, certaines assez fondamentales, malgré toutes les ressources dont dispose, par exemple, un auteur de Harvard ou un éditeur d'Oxford. Comment cela est-il possible ? Peut-être parce que nous savons aujourd'hui que la Terre est en mouvement, et parce que le mythe de Galilée est si familier. Personne ne considère que le mouvement de la Terre n'était peut-être pas scientifiquement évident à l'époque de Galilée.

Et l'Église, et en particulier Urbain VIII, est le méchant de l'histoire de Galilée. L'ancien "frère" de Galilée s'est retourné contre lui - pour des raisons incertaines, Urbain est passé de l'éloge de Galilée en poésie à une explosion de rage à la mention de son nom. Galilée n'est ni torturé ni brûlé, mais il est assigné à résidence.

Pourtant, à l'époque de Galilée, les gens étaient soumis aux châtiments les plus cruels pour des crimes relativement insignifiants. Le pont de Londres est hérissé de têtes de criminels exécutés, empalées sur des poteaux. L'esclavage était introduit dans le Nouveau Monde. Dans une époque aussi cruelle, pourquoi la traque d'un scientifique ayant des amis puissants est-elle si notoire ?

Probablement parce que le mythe de Galilée tire sa force de l'idée qu'il a été persécuté pour la science. Il est donc important de comprendre la science de l'époque. Que Galilée ait été logique en soutenant que la Terre est en mouvement, que ses opposants aient été des négationnistes de la science, que toute personne équipée d'un télescope ait pu constater que la Terre bouge - pour répondre à ces questions, il faut d'abord se plonger dans la science telle qu'elle était à l'époque de Galilée, et non se contenter de répéter de vieux mythes.

Voulons-nous la vérité ou des mythes ? Voulons-nous vraiment apprendre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ou voulons-nous simplement confirmer ce que nous savons déjà pour pouvoir le balancer sur les médias sociaux ? Si tout ce que nous voulons, c'est une histoire racontant que Galilée a prouvé que la Terre bouge et qu'il a été renversé par une cabale d'hommes puissants qui ne voulaient même pas regarder dans un télescope et voir par eux-mêmes qu'il avait raison, alors les livres respectables qui répètent les mythes ne posent aucun problème. Pas plus, d'ailleurs, que toutes les autres fausses informations qui abondent aujourd'hui.

Mais les catholiques doivent rechercher la vérité. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Vatican soutient un observatoire astronomique et participe ainsi à la recherche de vérités scientifiques. Il n'y a donc rien de drôle dans le mythe de Galilée. Il n'y a rien de drôle dans la désinformation.

.png)

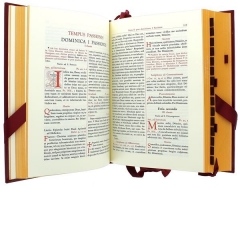

Nous ne le croyons pas un instant. Nommer les choses est de la plus haute importance, les Écritures en témoignent à de nombreuses reprises. Le nom c’est l’être et comme le disait Camus : mal nommer les choses c’est ajouter du malheur au monde. Comment donc faut-il nommer ce missel qui est au centre de la question religieuse depuis plus de cinquante ans ? Missel tridentin, de saint Pie V, de saint Jean XXIII, ancien missel, missel traditionnel, missel grégorien, missel en latin, missel de 1962… Écartons immédiatement les appellations de forme ordinaire et extraordinaire que le pape François a biffé de sa plume même s’il serait instructif de revenir sur ce sujet spécifique d’une double forme du rit romain.

Nous ne le croyons pas un instant. Nommer les choses est de la plus haute importance, les Écritures en témoignent à de nombreuses reprises. Le nom c’est l’être et comme le disait Camus : mal nommer les choses c’est ajouter du malheur au monde. Comment donc faut-il nommer ce missel qui est au centre de la question religieuse depuis plus de cinquante ans ? Missel tridentin, de saint Pie V, de saint Jean XXIII, ancien missel, missel traditionnel, missel grégorien, missel en latin, missel de 1962… Écartons immédiatement les appellations de forme ordinaire et extraordinaire que le pape François a biffé de sa plume même s’il serait instructif de revenir sur ce sujet spécifique d’une double forme du rit romain.