La décision n'est pas encore officielle, mais tous les feux sont passés au vert pour que le chêne l'emporte sur le béton et la ferraille. De Frédéric Lewino sur le site web du Point le 31 décembre 2019 :

"Dans les coulisses de Notre-Dame, on y croit, désormais, dur comme fer : la nouvelle charpente sera en bois. L'un de mes informateurs m'a confié que, désormais, même le général Georgelin, à la tête de l'Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, y est favorable. Les spécialistes l'ont convaincu que la reconstruction à l'identique s'avère la solution la plus rapide à mettre en œuvre, la moins chère et, surtout, la plus fiable. C'est en tout cas la seule option qui permette de tenir le délai de cinq ans fixé par le président de la République ! Reste à ce dernier à donner son feu vert ultime, malgré le lobbying intensif des entreprises du BTP et de certains architectes avides de gloire.

Lire aussi La bataille secrète de Notre-Dame

Quand on y pense, la charpente de Notre-Dame (et de plusieurs autres cathédrales) a tenu huit siècles sans manifester le moindre signe de faiblesse ! J'ai eu l'occasion de la visiter, voilà trois ans, lors d'un tournage, elle se présentait comme neuve. Elle aurait pu tenir encore mille ans comme me l'avait déclaré, juste après l'incendie, Bernard Thibaut, spécialiste de la biomécanique de l'arbre, au CNRS. Quel autre matériau peut se targuer d'une telle longévité en conservant ses qualités ? C'est bien simple, aucun ! Fruit de 300 millions d'années d'évolution, le bois est tout simplement le matériau le plus sophistiqué et le plus moderne du monde. À la fois souple et résistant, isolant et indestructible. Tenu à l'abri de l'humidité, le chêne résiste aux insectes presque éternellement. « Quant à son inflammabilité, il faut savoir que des poutres en bois résistent plusieurs heures avant de s'effondrer. Ce qui a permis aux pompiers de Notre-Dame de sauver nombre d'objets précieux. Si la charpente avait été en béton ou en acier, ils n'auraient pas pu le faire par crainte d'un écroulement subir », précise Bernard Thibaut. Pour en revenir à l'incendie lui-même, ce n'est pas la combustibilité du bois qui est à remettre en cause, mais le système de détection du feu qui a entièrement failli.

Lire aussi Incendie de Notre-Dame – Comment les pompiers ont sauvé la cathédrale

Un millier de chênes nécessaires

L'immense avantage d'une reconstruction à l'identique, c'est qu'il n'y a aucune étude à entreprendre. Les architectes disposent de relevés millimétriques de la charpente effectués en 2015. Mieux, l'entreprise Art graphique & Patrimoine leur a déjà remis un double numérique parfait de la charpente qu'elle a réalisé en 2014 de sa propre initiative. Si le montage ne posera pas de grands problèmes, où trouver les milliers de chênes centenaires nécessaires ? Mauvaise question ! En effet, la charpente de Notre-Dame n'a demandé pour sa construction au XIIIe siècle qu'un millier de chênes, dont 97 % avaient moins de 60 ans d'âge, correspondant à un diamètre de 25-30 centimètres. Les autres, c'est-à-dire une trentaine, étaient un peu plus vieux pour avoir une cinquantaine de centimètres de diamètre. Cela peut paraître aberrant, mais il ne faut pas oublier que les maîtres charpentiers de l'époque ne pouvaient pas se permettre de poser sur les murs d'édifices gothiques percés de grandes ouvertures des charpentes trop lourdes. « Ils ont su relever ce défi avec brio en concevant une structure complexe, mais équilibrée, stable pour elle-même et les murs, avec de nombreux dispositifs de raidissement au sein des fermes, des renforcements des entraits, un doublement des triangulations… » explique Frédéric Épaud, spécialiste des charpentes médiévales au CNRS.

Lire aussi Notre-Dame – La nuit où Paris prit feu

Donc, pas de forêts entières à abattre ! Pour obtenir le millier de chênes nécessaire, les forestiers défrichaient en pleine forêt une surface de seulement trois hectares. Ils y plantaient de petits chênes en très haute densité. « La forte concurrence entre les chênes les a contraints à pousser très rapidement vers la lumière en hauteur, non en épaisseur. On est donc, là encore, bien loin des légendaires défrichements de forêts entières pour la construction des cathédrales gothiques », écrit Frédéric Épaud. Pour la reconstruction de Notre-Dame, on n'appliquera plus cette méthode. Pas la peine. Dans les six millions d'hectares de la chênaie française, il n'y aura aucune difficulté pour les forestiers à trouver le millier d'arbres nécessaires. Ils seront alors abattus en prenant toutes les précautions écologiques nécessaires, puis analysés au moyen de toutes les technologies modernes pour s'assurer de leur parfait état interne, et enfin déposés sur le parvis de Notre-Dame pour y être immédiatement équarris. Oui, vous avez bien lu : « Immédiatement équarris » ! Grâce à Frédéric Épaud, nous savons maintenant qu'au Moyen Âge les bois n'étaient pas séchés avant d'être façonnés. « Les documents à notre disposition et les études des autres grandes charpentes du XIIIe siècle permettent de répondre à certaines questions. Les bois utilisés dans les charpentes médiévales ne furent jamais séchés pendant des années avant d'être utilisés, mais taillés verts et mis en place peu après leur abattage », confirme-t-il. Il n'y a donc aucune raison de ne pas suivre cette règle sur le chantier de reconstruction.

Lire aussi Mais à quoi sert le projet de loi Notre-Dame ?

Un travail assez rapide

Mais il y a également une deuxième règle médiévale qu'il faudra absolument respecter : ne pas utiliser de scie pour tailler les fûts, mais uniquement la doloire, une petite hache. Le sciage produit des poutres bien rectilignes, mais au détriment du fil du bois. Du coup, la résistance du bois est bien moindre. « Les bois de charpente équarris à la doloire sont plus solides et de meilleure tenue que ceux sciés, ils se déforment bien moins au séchage, les bois courbes sont employés, les pertes sont minimes, l'ouvrage est plus beau en respectant les formes naturelles du tronc », confirme Frédéric Épaud. Considérant que seules quelques entreprises ont conservé ce savoir traditionnel, il faudra donc y former plusieurs charpentiers.

Lire aussi Notre-Dame : un formidable livre de l'histoire de France

Une fois les bois taillés, la charpente sera une première fois montée sur le sol pour finaliser les ajustements, puis démontée, elle sera hissée par morceaux au sommet de la cathédrale et réassemblée. Tout cela peut être relativement rapide, selon Frédéric Épaud, d'après ce qu'il a appris en étudiant la cathédrale de Bourges. « La construction de sa charpente du XIIIe aurait réclamé seulement 19 mois de travail pour une équipe de 15-20 charpentiers, de l'équarrissage des 925 chênes au levage des fermes. » Bref, si les chênes sont abattus l'hiver prochain, la charpente sera prête à être installée dès l'été 2022. Mais avant cela, il faudra consolider la cathédrale, ausculter et restaurer les murs. Mais là encore, cela ne devrait poser aucun problème. Plusieurs de nos cathédrales ont déjà flambé au Moyen Âge ou à la Renaissance sans que leur reconstruction ait posé le moindre problème. Quant aux vitraux, à part un bon nettoyage, ils n'ont besoin de rien d'autre. Bref, on peut se remettre à espérer une inauguration, comme promis, le 24 avril 2024. Touchons du bois. Du chêne, bien évidemment."

Lire aussi Notre-Dame : « Pas besoin des grands groupes pour refaire la charpente ! »

Ref.La charpente de Notre-Dame sera reconstruite à l'identique

A noter cependant le bémol de Mgr Patrick Chauvet qui s’inquiète de la fragilité du monument : Une chance sur deux que Notre-Dame de Paris ne soit pas sauvée selon son recteur.

JPSC

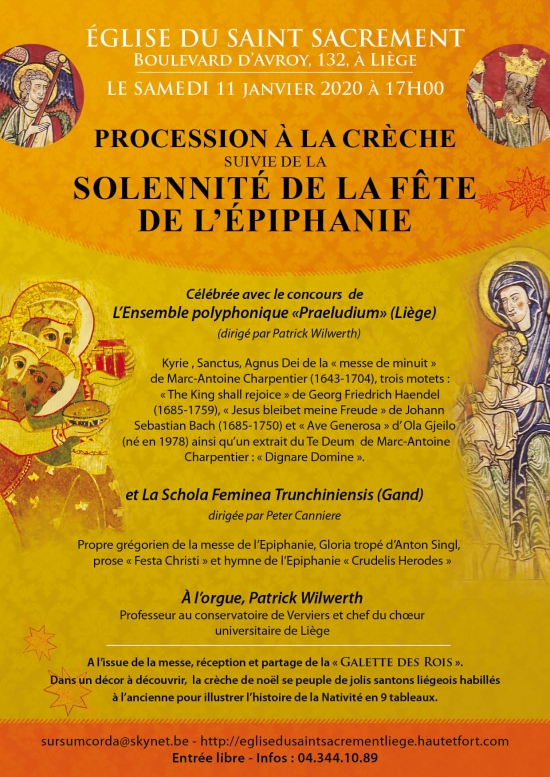

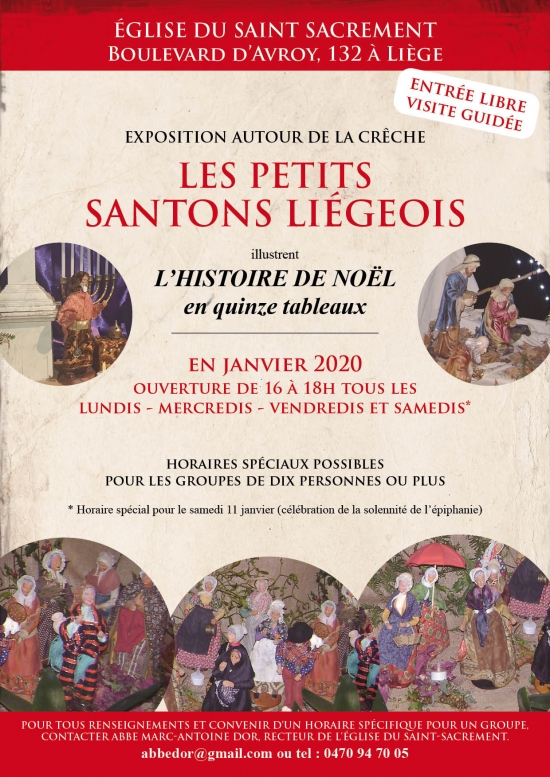

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour contribuer à la

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour contribuer à la