De l'excellent site "Pour une école libre au Québec" :

La Reine des Neiges 2 et Star Wars épisode IX, grosses productions emblématiques des studios Disney sorties au mois de décembre, ont au moins un point commun: leurs bandes annonces étaient très réussies. Dans ce domaine, Disney n’a pas perdu la main. Pour ce qui est des films eux-mêmes, c’est une autre histoire, ou plutôt la même: celle de l’effondrement de la puissance narrative et mythologique qui avait fait la force des premiers opus, au profit d’une tornade de séquences d’action sans profondeur ponctuées des poncifs à la mode de l’idéologie progressiste.

Commençons par le dernier épisode de Star Wars, qui fait suite à deux autres déjà passablement dégradés par rapport à la trilogie historique. Nous ne reviendrons pas sur le scénario abracadabrantesque que l’on peine à suivre, baladés que nous sommes de planètes en course-poursuites. Si les héros de ce dernier opus n’ont pas tous la Force, ils ont de l’Endurance! Mais pas autant que le spectateur qui s’essouffle avant eux, et pour cause, c’est le but recherché: immergés dans l’action perpétuelle, les personnages vivent dans un éternel présent qui les prive de toute épaisseur psychologique, de tout mystère. Il ne reste rien du souffle épique de l’épopée initiale, ancrée dans le tragique de la condition humaine et la patience des constructions stratégiques, des intrigues politiques et amoureuses, des rites initiatiques, des révélations bouleversantes.

Nous retrouvons surtout en creux les grands articles de la foi progressiste, le premier étant la dissolution de tout enracinement des choses dans un présent omniprésent qui réduit l’existence à une succession de séquences. En dehors de Rey et Kylo Ren, les nouveaux personnages et Poe et Finn en premier lieu n’ont quasiment pas d’histoire, pas de pensée, pas d’ancrage symbolique. On a l’impression que les nouvelles productions ont voulu casser les archétypes des mythes, ceux qui rattachaient les anciens personnages à des figures ancestrales: la princesse, le chevalier, le bandit, le père tyrannique… La trilogie de Georges Lucas puisait dans les Atrides, Rome, Aristote, Machiavel, Grimm, Tolkien, Asimov, la Bible, elle n’a pu être écrite que par des hommes de culture.

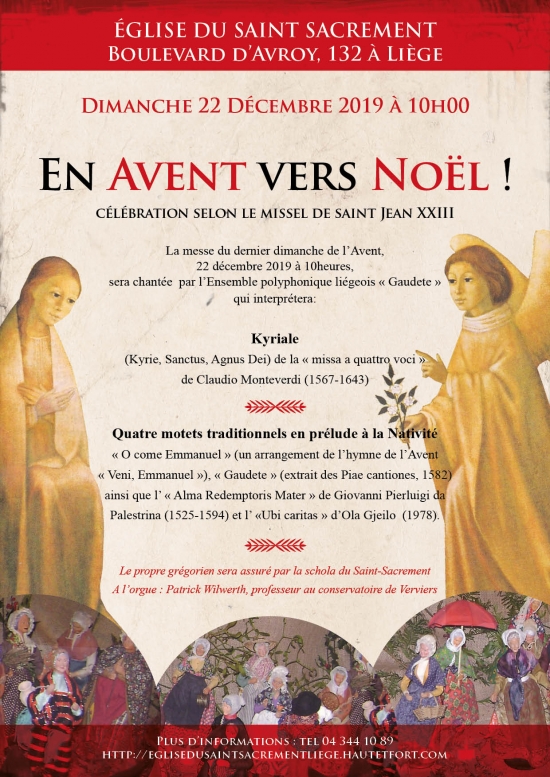

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ?

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ?