De Claire Lesegretain et Nicolas senèze sur le site du journal La Croix :

Quand le président Chirac refusait de mentionner les « racines chrétiennes de l’Europe »

C’est à la demande insistante du président Chirac que la référence aux « racines chrétiennes » de l’Europe fut finalement retirée en 2004 du projet de préambule de la Constitution européenne. Ce refus est resté une blessure pour bon nombre de catholiques, en France, en Europe et à Rome.

« La France est un État laïc. Cela veut dire qu’on doit respecter la laïcité. C’est capital pour la sérénité de notre espace culturel », déclarait Jacques Chirac en octobre 2003.PATRICK KOVARIK/AFP

« Un point sur lequel nos échanges tournaient court, c’était les racines chrétiennes de l’Europe, il ne voulait pas s’avancer sur ce sujet. » En évoquant dans La Croix ses rencontres avec Jacques Chirac, le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux et ancien président de la Conférence des évêques de France (CEF) de 2001 à 2007, a rappelé ce sujet de dissension important qui est resté une blessure pour bon nombre de catholiques français.

C’est, en effet, à la demande insistante du président Chirac que la référence aux « racines chrétiennes » de l’Europe a finalement été retirée en 2004 du projet de préambule de la Constitution européenne. Après plusieurs années de controverse et malgré la désapprobation de la plupart des autres pays européens, le président français obtint gain de cause.

La crainte que les autres religions se sentent mises à l’écart

« La France est un État laïc. Cela veut dire qu’on doit respecter la laïcité. C’est capital pour la sérénité de notre espace culturel », déclarait-il en octobre 2003 lors d’une rencontre à Rome sur l’Union européenne. « C’est pourquoi nous ne voulons pas, par des façons détournées, privilégier une religion par rapport à une autre », avait ajouté Jacques Chirac, faisant allusion à l’importante communauté musulmane en France et à la plus grande communauté juive d’Europe qui risquaient de se sentir écartées de la construction européenne si la religion chrétienne se voyait consacrée dans la future Constitution.

Ce refus du président français de mentionner les racines chrétiennes de l’Europe était d’autant plus inattendu venant de la « fille aînée de l’Église ». Contradiction que ne manquaient pas de rappeler ceux qui, à l’époque ou plus tard, s’opposèrent à Jacques Chirac sur ce sujet. Laurent Wauquiez, dans son livre Europe : il faut tout changer (Odile Jacob, 2014), estime ainsi que Jacques Chirac, « volontiers rad-soc dans son approche » s’était laissé convaincre par les « tenants d’une laïcité poussée jusque dans ses excès ».

Les regrets de Bernadette Chirac

L’ancien président des Républicains évoque une rencontre avec Bernadette Chirac qui regrettait cette renonciation. « Mon mari a peut-être des conseillers très intelligents, aurait-elle confié à celui qui n’était alors qu’un jeune député UMP, mais tous ces braves gens ne comprennent pas grand-chose aux Français. Ils ont juste perdu leur référendum sur la Constitution européenne avec leurs racines chrétiennes et ils ne le savent pas encore. »

Cela n’empêchait cependant pas le président Chirac de rappeler l’héritage chrétien de la France et de l’Europe. Le 14 août 2004, alors que le couple présidentiel accueillait Jean-Paul II à l’aéroport de Tarbes et Lourdes, il avait ainsi exprimé son « plaisir » de recevoir pour la septième fois le pape en France, « vieille terre de chrétienté ».

« Dieu s’est vengé ! »

Dans un Vatican qui a de la mémoire, ce refus de Jacques Chirac n’a pas été oublié. « Ils n’ont pas voulu citer les racines chrétiennes, mais Dieu s’est vengé ! », a même lancé le pape François, en juin dernier dans l’avion qui le menait en Bulgarie, à un journaliste italien qui lui offrait son livre Sauver l’Europe.

Car pour François, pourtant réticent à évoquer ces racines chrétiennes à cause du triomphalisme que l’expression peut porter, les difficultés actuelles de la construction européenne sont en partie dues à ce qu’elle a sciemment tourné le dos à cet héritage dont il ne cesse de rappeler l’importance. Il l’a notamment rappelé dans ses discours sur l’Europe à Strasbourg ou à Rome.

Pour le pape argentin, en effet, la crise d’identité européenne qui porte à la montée des nationalismes et des populismes vient d’abord du fait que l’Europe n’a pas été capable de regarder son histoire et d’assumer son héritage. « L’Europe a besoin d’être elle-même, elle a besoin de sa propre identité, de sa propre unité », déclarait-il ainsi en juin dernier en revenant de Roumanie.

Lire aussi sur La Sélection du Jour : Chirac ou la diagonale du vide

Le mythe rousseauiste du bon sauvage a-t-il fait long feu au synode sur l’Amazonie ? Lu sur le site de l’agence Kathnet (via une traduction):

Le mythe rousseauiste du bon sauvage a-t-il fait long feu au synode sur l’Amazonie ? Lu sur le site de l’agence Kathnet (via une traduction):

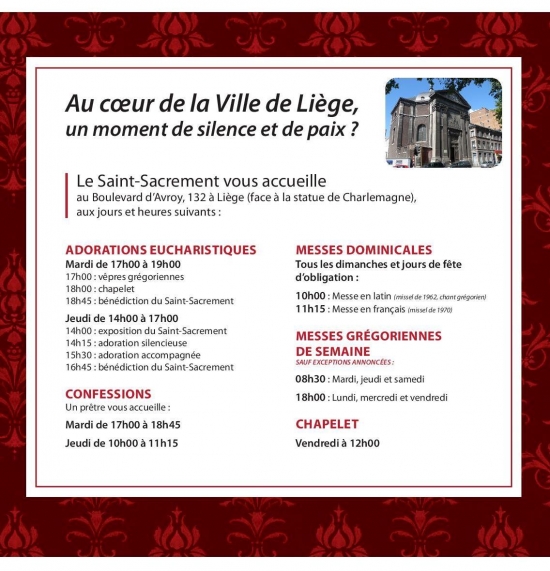

Du 21 au 24 septembre prochains, l’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132, face à la statue équestre de Charlemagne)

Du 21 au 24 septembre prochains, l’église du Saint-Sacrement à Liège (Bd d’Avroy, 132, face à la statue équestre de Charlemagne)  des bannières et des livres liturgiques anciens ainsi que de remarquables reproductions de vitraux illustra

des bannières et des livres liturgiques anciens ainsi que de remarquables reproductions de vitraux illustra

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ?

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ?