Pour mener l'enquête, cliquez sur l'image.

Témoignages - Page 98

-

Suaire de Turin : menez l'enquête

-

Une journée avec Soeur Emmanuelle

De Paul Vaute sur son site "le Passé belge" :

Une journée dans la vie de sœur Emmanuelle

En dépit de l’ampleur de ses engagements sociaux enracinés dans sa foi, en particulier parmi les chiffonniers du Caire, elle ne voulait pas être considérée comme une sainte. Consciente de sa faiblesse, elle s’appuyait sur la conviction paulinienne et pascalienne que rien ne vaut le moindre des mouvements de charité (1908-2008)

Le journalisme, qui fut mon métier en même temps que l’histoire, confère quelques privilèges dont celui de rencontrer, exceptionnellement ou régulièrement, avec un peu de chance, des figures qui marquent ou ont marqué leur temps. Le reporter devient alors témoin et producteur d’une source dont les chercheurs, le cas échéant, pourront faire usage. C’est ainsi que le présent portrait de Madeleine Cinquin, mieux connue sous le nom de sœur Emmanuelle, née à Bruxelles en 1908, morte presque centenaire en 2008 à Callian (Var, France), sera en partie nourri de rendez-vous avec elle et de propos recueillis à ces occasions.

Je ne saurais mieux évoquer cette personnalité hors du commun qu’en relatant plus particulièrement une journée passée en sa compagnie, en novembre 2003, alors qu’elle venait de fêter ses 95 ans [1]. Avec toute l’énergie dont elle était encore dotée, elle sillonnait les routes, occupait les tribunes, rencontrait les grands comme les petits de ce monde et jouait très habilement des médias pour alerter les consciences sur les urgences sociales de l’heure. Sa tournée en cours allait durer une semaine. Elle avait été organisée par les Amis de sœur Emmanuelle, l’association qui continue de relayer son message et d’œuvrer dans son esprit [2].

Lire la suite sur le Passé belge

-

La Résurrection est nôtre

Le chrétien fidèle à son incorporation au Christ par le baptême ressuscitera pour le rejoindre au lumineux bonheur du Ciel.

La perception de notre mortalité, qui s’impose à chacun de nous au quotidien, et parfois bien lourdement, peut certes venir se dresser comme un écran bien sombre faisant obstacle à notre foi en cette vérité : ainsi s’en trouve-t-il malheureusement en trop grand nombre, de ces disciples rachetés par le Christ, qui vivent dans l’affliction, comme ceux qui n’ont pas d’espérance (cf. 1 Th 4, 12). Et quant à ceux qui professent au moins en théorie une vraie espérance, ils ne l’ont pas toujours bien chevillée au cœur, de sorte qu’elle ne produit plus chez eux les heureux fruits de souriante paix dont elle regorge en fait.

Or, pour peu que l’on examine le fondement de ce point qui sert en quelque sorte de charpente à notre vie d’ici-bas, il se révèle on ne peut plus assuré. Osons cette image, dont nous pensons que l’argumentation proposée un peu plus bas montrera la pertinence : il ne s’agit pas d’un simple vernis laqué, mais de ce que les gens de métier appellent une coloration dans la masse, une couleur indissociable du matériau auquel elle donne éclat. Expliquons-nous.

◊

La corrélation qui rattache notre résurrection à celle du Christ apparaît immédiatement à l’esprit : « Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » (1 Th 4, 14). Elle est l’assise de notre foi sur ce point. Mesure-t-on pour autant à quelle profondeur elle s’enracine dans la réalité spirituelle ?

◊

Nous ne reviendrons pas ici sur la solidité des raisons de croire à la résurrection corporelle du Christ : notre propos en ces lignes est seulement d’attirer l’attention sur un aspect de ce qui rend si sûre l’affirmation proclamée avec force par l’Apôtre en second lieu : « de même, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. »

-

Ukraine : un séminaire catholique dévasté par les militaires russes

De Vatican News :

Pas même un séminaire n'est épargné par les pillages et les destructions à Vorzel, en Ukraine.

"Ils ont pris presque tout ce qui peut être vendu. Des climatiseurs, des machines à laver, des ordinateurs, des routeurs, des équipements de cuisine... ... même les vieilles baskets du recteur, avec lesquelles il aimait courir", explique l'évêque du diocèse de Kiev-Zhytomyr, Vitaliy Kryvytsky.

Le triste témoignage sur son profil facebook est celui de l'évêque du diocèse de Kiev-Zhytomyr, Vitaliy Kryvytskyi, où il décrit le pillage par les militaires russes du séminaire catholique de Vorzel. "Deux jours quand nous sommes retournés à notre séminaire à Vorzel. Son aspect est triste, mais il est gratifiant que tout le monde ait survécu. L'évacuation était nécessaire. Le séminaire a toujours été hospitalier, mais cette fois-ci, il n'a pas été paisible. Les pilleurs ont ouvert la porte pour entrer et ne pas ressortir les mains vides.

Certains objets liturgiques ont également été volés, dont un calice commémorant la Sainte Messe présidée par St Jean Paul II en 2001 sur le "Seagull".

Les barbares ont endommagé plusieurs voitures, mais ils sont en mouvement. Certaines salles sont endommagées par les explosions, mais nous remercions Dieu tout-puissant d'avoir sauvé notre Alma Mater de toute nouvelle destruction.

Il faut du temps pour que la vie au séminaire revienne. Il n'y a pas d'eau, de lumière, de gaz. Le recteur, le prêtre spirituel et les diacres sont déjà rentrés dans leurs maisons froides. Un groupe d'hommes sympathiques est arrivé et a accepté de partager ces conditions spartiates et d'aider à relancer le séminaire dès que possible. Merci sincèrement à tous pour votre courage et votre sacrifice !

Les personnes locales qui ont besoin d'aide arrivent déjà au séminaire. Merci pour les différents transports humanitaires que notre Caritas diocésaine a déjà envoyés.

Demain, dimanche des Rameaux, toutes les recettes de nos paroisses seront traditionnellement versées au séminaire diocésain. Merci d'avance pour tout don ! Nous aurons besoin de ces fonds pour rénover les installations et relancer la vie du séminaire, pour le bien de l'Église. Après tout, l'Ukraine, qui sera reconstruite après la guerre, aura également besoin de chefs spirituels - des prêtres. Priez pour que le Seigneur appelle ceux qu'il a choisis pour son ministère spécial."

-

De nouveaux saints et bienheureux dont deux martyrs du nazisme

De Vatican News (Claire Riobé) :

Canonisation: nouvelle reconnaissance d'un miracle par le Pape François

Le Pape François a approuvé le 9 avril la promulgation de nouveaux décrets par la Congrégation pour la cause des saints. Parmi les 10 chrétiens dont le cas était à l’étude, celui d'Artemide Zatti, un laïc italien déclaré bienheureux en 2002. La reconnaissance par le Vatican d'un miracle, qui lui avait été attribué en 2016, permettra de faire avancer son processus de canonisation.C’est une étape obligatoire de toute procédure de canonisation. À l’issue d’une audience accordée ce 9 avril au Cardinal Marcello Semeraro, Préfet de la Congrégation pour les causes des saints, le Pape François a approuvé la promulgation d’une série de nouveaux décrets concernant dix futurs saints chrétiens. Ces décrets confirment les «vertus d’héroïcité» de sept d’entre eux, condition essentielle à l'ouverture d'un procès de béatification. Ils reconnaissent également le miracle et le martyr de trois autres fidèles, ouvrant à l'un d'eux, le bienheureux Artemide Zatti, la voie pour entamer un processus de canonisation.

Artemide Zatti, bientôt saint ?

La congrégation pour les causes des saints reconnait ainsi un miracle opéré par l’intercession d’Artemide Zatti, laïc italien béatifié en 2002 par saint Jean-Paul II. Immigré en Argentine durant son adolescence, Artemide Zatti rencontra à 17 ans les Salésiens et entra comme profès au sein de la Congrégation. Sa grande dévotion pour Don Bosco le poussa à se consacrer aux malades, assumant finalement en tant que fidèle laïc la responsabilité d’un hôpital construit par les Salésiens. Il consacra sa vie au soin des plus démunis, en tant que directeur adjoint, administrateur et infirmier en milieu hospitalier. Particulièrement aimé de ses proches et de ses patients, il mourut d’une tumeur en 1951. Le miracle qui lui est attribué, opéré en 2016, est un cas de guérison d’un père de famille d’origine philippine, date de 2016.

Giuseppe Bernardi et Mario Ghibaudo, martyrs du nazisme

Les décrets de la congrégation pour les causes des saints confirment également le martyr de pères Giuseppe Bernardi et Mario Ghibaudo, prêtres diocésains italiens, exécutés le 19 septembre 1943 en raison de leur foi. Après l’armistice de 1943, la ville de Boves (Piémont, au nord de l’Italie), est demeuré un carrefour de passage et lieu d'exactions des forces allemandes. Alors qu’ils cherchaient à apporter aide et réconfort à la population, les deux prêtres italiens ont été assassinés par les forces SS, qui continuaient de semer la mort et la destruction dans la région.

Les nouveaux vénérables

Les décrets approuvés par le Saint-Père reconnaissent également les vertus héroïques de sept fidèles considérés, qui deviennent ainsi vénérables de l'Église. Parmi eux, l’évêque espagnol Martino Fulgenzio Elorza Legaristi, le missionnaire et évêque Francesco Costantino Mazzieri, de l’ordre conventuel franciscain, ainsi que des fondatrices d’instituts religieux Lucie Noiret, religieuse française de la Congrégation des Servantes du Sacré-Cœur de Jésus, et de Casimira Gruszczyńska, religieuse russe de la Congrégation des Sœurs Messagères du Cœur de Jésus.

Enfin, trois fidèles laïques rejoignent également le rang des vénérables : l’espagnole Aurora Calvo Hernández-Agero, la polonaise Rosalia Celak, et l’italienne Maria Aristea Ceccarelli.

-

La liturgie selon Benoît XVI présente un bilan plus qu’intact

La réforme de l'esprit de la liturgie par Benoît XVI présente aujourd'hui un bilan plus qu’intact malgré l’abrogation du motu proprio du pape émérite par celui de son successeur sur le trône de Pierre : invité par KTO, Mgr Marc Aillet évêque de Bayonne, Lescar et Oloron était interrogé par Philippine de Saint-Pierre en 2013 sur cet esprit de "réforme de la réforme". Rétrospective :

Lien permanent Catégories : Débats, Eglise, Foi, liturgie, Médias, Patrimoine religieux, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

"Pâques est la fête de l'espérance" (Mehdi Djaadi)

De KTO télévision :

Après avoir grandi à Saint-Étienne, Mehdi Djaadi tombe dans la petite délinquance avant de trouver sa voie : celle de la comédie. De 2008 à 2010, il étudie le théâtre au Centre Dramatique National de Valence puis suit, pendant trois ans, les cours de la Haute école de théâtre de Suisse romande à Genève, dont il ressort diplômé en 2013. Deux ans plus tard, sa carrière décolle vraiment avec la comédie de Baya Kasmi « Je suis à vous tout de suite », au côté de Ramzy Bedia et Agnès Jaoui. Grâce à son interprétation, il figure à 28 ans dans la liste des trente-deux révélations du cinéma français et il est sélectionné pour le César 2016 du Meilleur espoir masculin. Dans son spectacle «Coming out », le comédien, fils d'immigrés algériens musulmans, raconte sa conversion au catholicisme avec fraîcheur, loin de la complainte victimaire et des assignations identitaires. Ce soir dans « Lumière intérieure », il se livre sur son rapport à Dieu, sa manière de vivre Pâques et sa vision d'artiste chrétien.

Lien permanent Catégories : Art, Culture, Eglise, Foi, Islam, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Des écrivains en quête de Dieu

Sur CNews avec Aymeric Pourbaix (3/4/2022) : (cliquer sur l'image pour accéder à l'émission)

Lien permanent Catégories : Culture, Débats, Foi, Idées, littérature, Médias, Témoignages 0 commentaire -

Erquelinnes : chemins de Carême avec Ste Thérèse de Lisieux et vénération des reliques

De RCF radio (Elise Vanesche) :

Les chemins de Carême avec Ste Thérèse de Lisieux et vénération des reliques à Erquelinnes

7/04/2022Alors que l’église Ste Thérèse d’Erquelinnes se prépare à accueillir son reliquaire, 4 conférences ont été organisées autour des textes de Sainte Thérèse de Lisieux.

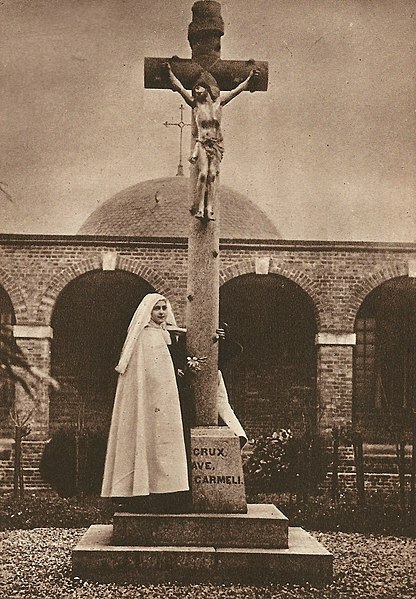

Sainte Thérèse de Lisieux

Sainte Thérèse de LisieuxJe passerai mon Ciel à faire du bien sur la Terre, je ferai tomber une pluie de roses.

Telle est la promesse de l’intercession faite par sainte Thérèse avant de mourir. Son témoignage offre un véritable soutien pour garder la foi et porteur d’espérance.

4 rencontres avec Sainte Thérèse, pour se préparer à fêter Pâques.

Alors que l’église Ste Thérèse d’Erquelinnes se prépare à accueillir son reliquaire, 4 conférences ont été organisées autour des textes de Sainte Thérèse de Lisieux. 4 Rencontres auxquelles votre radio s’est rendue afin de vous les retransmettre en podcasts. Ils sont disponibles sur notre site rcf.be ou sur l’application RCF, radio 1RCF Belgique.

Les abbés Philippe Pêtre, Paul Scolas, Philippe Vermeersch et Jacques Hospied ont prêtés leur voix aux écrits de la petite Thérèse centrés autour de 4 thèmes : « Partage et souci des autres », « Pardon et miséricorde », « Pénitence et la petite voie... », « Prière et spiritualité ».

Thérèse novice, en janvier 1889 Laissez la petite Thérèse vous prendre par la main et vous accompagner sur ce chemin jusqu'à la lumière de Pâques.

Visite de Ste Thérèse à Erquelinnes du lundi 25 avril au dimanche 1er mai

Un pèlerinage sera organisé en l’église Ste Thérèse d’Erquelinnes à l’occasion de l’arrivée du « reliquaire de sainte Thérèse dit du Centenaire », du lundi 25 avril au dimanche 1er mai 2022. Ce reliquaire, qui tire son nom du centenaire de la mort de la sainte en 1997 (année où il a commencé à voyager) a depuis traversé de nombreux pays à travers le monde. Plusieurs événements seront organisés autour de cette venue exceptionnelle, dont une journée de pèlerinage présidée par Mgr Guy Harpigny, le 1er mai.

Les reliques de sainte Thérèse ©P.RAZZOCIRIC Quel est le sens de la vénération des reliques de sainte Thérèse ?

« Recevoir les reliques de sainte Thérèse, c’est recevoir la personne elle-même, car nous la croyons vivante, et nous croyons qu’elle intercède pour nous », explique le Père Olivier Ruffray.

« C’est comme recevoir une sœur, une amie qui nous veut du bien. » C'est aussi croire, comme le dit Thérèse qu'elle est « notre sœur, notre amie ».

Lien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -

«Soyons fiers d’être chrétiens catholiques» (l'archevêque de Brazzaville)

De Vatican News (Donatien Nyembo SJ) :

Mgr Manamika : «Soyons fiers d’être chrétiens catholiques»

En visite au Vatican, l’archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika a rencontré le Pape François. Dans l’entretien qu’il a accordé à Vatican News, il évoque plusieurs sujets notamment la vie de son diocèse, la cause de canonisation du cardinal Émile Biayenda et le synode sur la synodalité.

Le 21 novembre 2021, le Saint Père avait accepté la renonciation au gouvernement apostolique de l’archidiocèse métropolitain de Brazzaville, en République du Congo, présentée par Mgr Anatole Milandou. Le même jour, il nommait pour lui succéder, Mgr Bienvenu Manamika, qui était son coadjuteur.

En visite, au Vatican où il a rencontré le Pape François, Mgr Manamika est revenu sur sa nouvelle charge, avouant que «plus un diocèse est grand, plus les difficultés le sont également. Et les joies de même». En d’autres termes, «les joies sont là, les difficultés sont là. Nous n'inventerons pas la roue, mais nous allons travailler pour consolider les acquis [...] Je me jette à l'eau en toute confiance, en essayant de faire la volonté de Dieu comme l'Église le veut», a-t-il déclaré.

Interrogé, par ailleurs, sur ses relations avec son prédécesseur, l’archevêque de la capitale congolaise a évoqué les souvenirs d’un père spirituel et d’un collaborateur dans la vigne du Seigneur. «Nos relations ont toujours été cordiales. J'ai été heureux de travailler avec lui et je continue à bénéficier de son appui spirituel et de ses conseils», nous a-t-il confié.

Assemblée du clergé de Brazzaville

Du 26 juin au 2 juillet 2022, se tiendra à Brazzaville une grande assemblée qui réunira les prêtres de Brazzaville au tour de leur évêque pour repenser leur identité sacerdotale, mieux la consolider. Cette assemblée qui portera sur la communion va se dérouler «dans un contexte marqué par de nouvelles mentalités dans la société et dans l’Église, contexte de tiraillement parfois entre la Tradition de l’Église et des habitudes acquises, de tension entre les intérêts personnels et communautaires». Pour l’ordinaire de Brazzaville, les consultations en cours en vue de cette assemblée concerne l’ensemble des baptisés dont les contributions se recueilleront à travers les conseils pastoraux paroissiaux.

«Le but de cette Assemblée est de consolider la communion au sein du Peuple de Dieu (communion entre clercs, consacrés et tous les baptisés pour un mieux-être en Eglise), cela implique de revisiter notre identité chrétienne en général et sacerdotale en particulier. Il s’agit aussi de remettre la confiance là où elle s’est émoussée, particulièrement dans la gestion du bien commun, de panser les blessures qui existent certainement, de recréer des passerelles là où elles sont défaites, de redonner de la crédibilité à nos services, bref d’insuffler un renouveau là où le sel s’est affadi et là où la lumière a pali.».

Après vingt ans à la tête de l’archidiocèse de Brazzaville, Mgr Anatole Milandou cède la place à Mgr Bienvenu Manamika.

Marche synodale à Brazzaville

En communion avec l’Église universelle, l’Église-famille de Dieu qui est à Brazzaville poursuit sa marche synodale vers le synode de 2023 sur la synodalité. Mgr Manamika remarque qu’il a fallu un travail de longue haleine, ayant impliqué «la conférence épiscopale, les prêtres jusqu'aux communautés religieuses, pour expliquer ce concept [de synodalité] à tous les fidèles». «Les gens sont enchantés de savoir qu’ils sont consultés par le Saint-Père. Vous voyez, c'est extraordinaire: “Nous sommes consultés, donc nous sommes“. On se sent Église.», a expliqué le prélat congolais pour qui les fidèles, loin d’être sceptiques, ont été joyeusement surpris par cette démarche synodale. Ainsi, ce synode est le fruit de l’Esprit-Saint qui souffle comme Il veut. «Mais il va falloir que tout le travail remonte dans toute sa pureté», avertit-il.

Face à la tourmente que vit l’Église, cette dernière a besoin d’écouter tous ses enfants par ce synode qui devient le kairos, le temps favorable pour réapprendre à marcher ensemble. Le message fort de l’archevêque de Brazzaville à tous les fidèles chrétiens du Congo-Brazzaville et d’ailleurs est le suivant : «Soyons fiers d'être chrétiens, soyons fiers d'être chrétiens. N'ayons pas peur d'afficher notre foi. Ne nous laissons pas embarquer par n'importe quoi et par n'importe qui. Nous sommes chrétiens catholiques. Nous avons des bases solides. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à être fort. N'ayons pas peur non plus. Le Christ l'a dit, il a aussi promis que les puissances de la mort ne l'emporteraient sur cette Église.».

Mgr Manamika au Vatican

Le mercredi 6 avril 2022, le Saint-Père a reçu en audience Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque de Brazzaville. C’était en marge d’une mission conjointe de la conférence épiscopale et de l’État congolais. «Nous avons parlé du futur voyage du Saint-Père dans le bassin et autour du bassin du Congo», a déclaré l’archevêque de Brazzaville sans plus de détails. Pour la ministre congolaise de l’environnement qui prenait également part à cette mission, l’État congolais sollicite, d’une part, une visite du Pape François au Congo-Brazzaville, à l’occasion de la célébration, l’année prochaine des 140 ans de l’évangélisation du pays ; et d’autre part, l’organisation d’un synode sur le bassin du Congo, à l’image de celui sur l’Amazonie.

Au Vatican, Mgr Manamika n’a pas manqué de s’informer sur l’évolution de la cause du serviteur de Dieu, le cardinal Émile Biayenda, affectueusement appelé «le Bon Cardinal» au Congo. Pour lui, le cardinal Biayenda est un saint et sa notoriété est incontestable. Malgré le retard enregistré par l’Église du Congo, «la cause est assez avancée. Il y a eu comme un sursaut, un ressaisissement de notre part [l’église du Congo]». Le procès se poursuit donc normalement, affirme Mgr Manamika. «J'ai rencontré les autorités compétentes et tous ceux qui travaillent là-dessus. J'en sors très satisfait tout en disant que nous devons continuer à y travailler.».

-

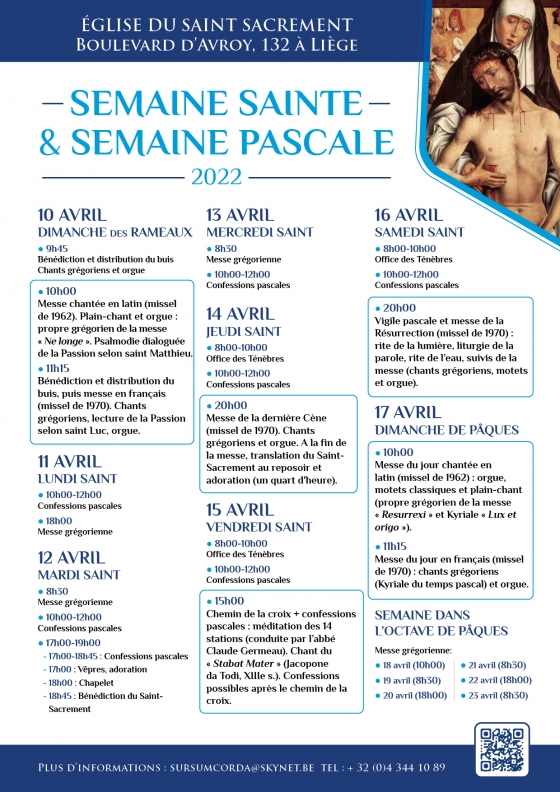

Liège : Semaine Sainte & Semaine Pascale 2022 à l’église du Saint-Sacrement (Boulevard d’Avroy 132)

Plus d’informations : sursumcorda@skynet.be.

Tel. +32 (0) 4 344 10 89

-

L'horreur à Bucha : la parole à un témoin oculaire italien

De Massimo Introvigne sur Bitter Winter :

L'horreur à Bucha : La parole à un témoin oculaire italien

6 avril 2022

Un homme d'affaires qui vivait et travaillait là a réussi à s'échapper. Mais pas avant d'avoir vu "l'horrible réalité".

Gianluca Miglietta est un homme d'affaires de Turin, en Italie. Il travaille avec l'Ukraine et a un appartement à Bucha. Il se trouve que je connais certains de ses amis et parents qui ont suivi avec inquiétude sa fuite aventureuse de l'Ukraine. Miglietta n'est pas un politicien. C'est juste un citoyen ordinaire pris dans l'horreur de la guerre, et pour cette raison un témoin fiable et indépendant.Il a raconté son histoire à l'agence de presse italienne Adnkronos. Il a vu les "gens qui sont morts dans la rue", les "voitures qui ont explosé" et "la peur des tireurs embusqués qui se cachaient partout" dans ce qui était devenu "une ville fantôme". Il qualifie ce qui s'est passé à Bucha de "catastrophe indescriptible".

Miglietta a survécu en se cachant pendant six jours et six nuits dans le sous-sol de son immeuble. Puis, le 2 mars, il a décidé de sortir pour se sauver. ''Une décision difficile, cela aurait pu être mon heure et au lieu de cela, Dieu merci, nous l'avons fait, mais pour d'autres, ce n'était pas le cas'', a-t-il rapporté à Adnkronos depuis sa maison italienne, où il est maintenant arrivé sain et sauf. "Ils tirent, des missiles partout, des missiles même sur les personnes âgées. J'étais caché autant que possible, puis j'ai décidé de tenter le voyage de l'espoir."

Lorsqu'il est sorti de sa cachette, il a "trouvé devant [ses] yeux des scènes effrayantes de destruction et de mort. Sur le sol, il y avait de tout. Il y avait des corps, des enfants, ils ont tiré sur des enfants." "Dans ces moments-là, dit-il, il y a peu de lucidité. On voit les chars détruits, les cadavres sur la route, les checkpoints, ce sont des moments de panique et on ne pense qu'à courir, à chercher la meilleure route." "Je me suis aventuré et j'ai été courageux, mais j'ai aussi eu plus de chance que d'autres. Dans ces moments-là, c'est l'adrénaline qui commande."

"Mon cerveau est encore sous le choc et pour moi il est impossible d'oublier ce que j'ai vu", a-t-il rapporté, mentionnant "le massacre des femmes, violées et tuées. Puis ils leur passaient dessus avec le tank". Pour lui, il ne fait guère de doute qu'il s'agit d'"un génocide" et que les médias internationaux ne connaissent qu'"un pour cent de l'horrible réalité que vit l'Ukraine."

Miglietta a maintenant vu les images des corps retrouvés à Bucha. Il dit avoir reconnu "mon église, celle qui se trouve en face de ma maison à Bucha, où j'avais l'habitude d'aller le samedi et le dimanche. Il y avait une pelouse, ils la réparaient avant la guerre, et maintenant il y a une fosse commune, des sacs noirs avec des corps à l'intérieur... les mères et les enfants qui sont enterrés sur le terrain devant les immeubles d'habitation. Ce ne sont plus des gens, il n'y a plus de visages, ils n'ont plus d'identité, ils ne sont plus reconnaissables. C'est atroce."

L'homme d'affaires ne cesse de recevoir des nouvelles d'Ukraine. "Hier encore, rapporte-t-il, ils ont tué un garçon de 14 ans qui portait un brassard blanc pour indiquer qu'il était un civil. Mais que dit alors le maire que Bucha a été libéré ? Il faudra du temps avant qu'elle soit vraiment libérée des Russes, peut-être qu'il y en a encore quelques-uns cachés, déguisés en civils."

À propos de Bucha, "depuis deux semaines, je n'ai pas pu entrer en contact avec 40 ou 50 personnes que je connais et qui sont encore là, ajoute Miglietta. Il y a le vieux Oleg, qui a décidé de rester dans sa ville, mais qui ne m'a pas répondu depuis longtemps. Et il y a les femmes, jeunes et moins jeunes, qui étaient comme moi dans le sous-sol".

Lire également : le pape dénonce le massacre de Bucha