BELGICATHO - Page 1602

-

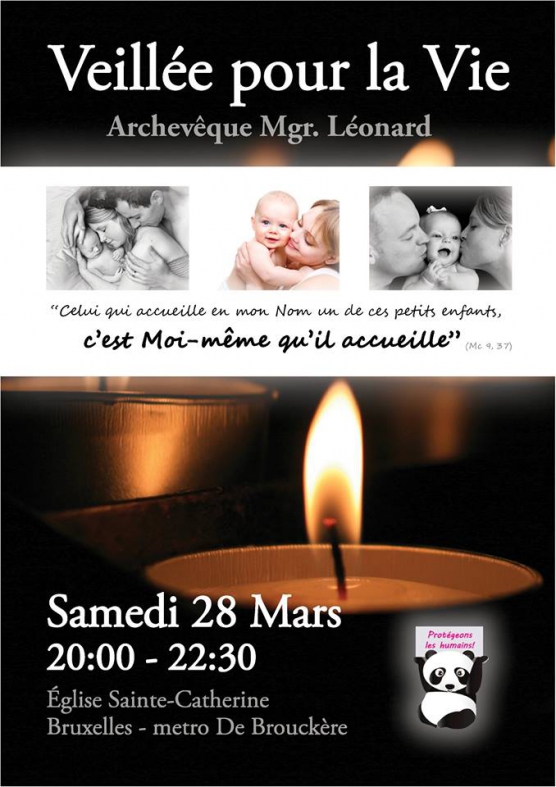

BXL - Sainte-Catherine, 28 mars : Veillée pour la Vie avec Mgr Léonard

-

Québec : le nombre de désaffectations d'églises est inquiétant

Lu ICI :

Églises du Québec: 72 cas de changement d'usage en 2014!

« Alors que les fermetures, les mises en vente et les démolitions des édifices religieux au Québec se multiplient, près de 200 bâtiments n’ont pas trouvé de nouvelle fonction pour assurer leur avenir. “Ce sont des tendances inquiétantes qui annoncent de lourdes pertes”, met en garde dans son dernier bulletin d’information le Conseil du Patrimoine Religieux du Québec (CPRQ) basé à Montréal. »

«Le Conseil du Patrimoine Religieux précise qu’au 6 novembre 2014, 72 cas de changement d’usage avaient été recensés pour l’année en cours. C’est ce que révèlent les derniers résultats de l’enquête du CPRQ sur la situation des lieux de culte en mutation, dévoilés à l’occasion du dernier Forum sur le patrimoine religieux.»

-

Attention, un pape peut en cacher un autre

De Sandro Magister (chiesa.espresso.repubblica.it) :

Journal du Vatican / La double démarche du pape argentin

Il est parfaitement fidèle à la tradition lorsqu’il parle de l’avortement, du divorce, de l’homosexualité. Mais il est par ailleurs ouvert à des changements dans la doctrine et dans la pratique. Voici une anthologie qui accroît le mystère

par Sandro MagisterCITÉ DU VATICAN, le 17 mars 2015 – Parmi les nombreuses déclarations du pape François, il y en a qui ne font presque jamais la Une des journaux. Et dans les rares occasions où elles y parviennent, elles sont immédiatement balayées par d’autres titres qui disent le contraire et qui triomphent.

C’est ce qui se produit à chaque fois qu’il s’exprime en "fils de l’Église" – comme il aime à se définir – et en fidèle témoin de la tradition, à propos de questions telles que la contraception, l'avortement, le divorce, le mariage homosexuel, l'idéologie du "gender", ou l'euthanasie.

À propos de ces questions-là, le pape François ne reste certainement pas silencieux. Et lorsqu’il en parle, ce qui arrive beaucoup plus fréquemment qu’on ne le pense, il ne s’écarte pas d’un millimètre de ce qu’ont affirmé avant lui Paul VI, Jean-Paul II, ou Benoît XVI.

Et pourtant, dans l'opinion dominante, aussi bien laïque que catholique, ce pape passe pour être celui qui innove, qui modifie les paradigmes, qui rompt avec les dogmes du passé, même et surtout à propos des questions de vie et de mort qui ont créé tant de problèmes à ses prédécesseurs.

On peut lire ci-dessous une anthologie, classée par ordre chronologique, des interventions du pape Jorge Mario Bergoglio à propos des questions mentionnées plus haut, depuis la fin du synode du mois d’octobre dernier jusqu’à aujourd’hui.

Cela fait 21 interventions en moins de cinq mois. Certaines d’entre elles attaquent avec beaucoup de vigueur "l’esprit du temps". Elles sont toutes parfaitement en ligne avec la doctrine traditionnelle de l’Église. La dernière citée jette beaucoup d’eau sur le feu en ce qui concerne les attentes de changement dans le domaine du mariage, attentes qualifiées par le pape François de "desmesuradas", démesurées. -

Le Centre d'Action Laïque sort les flonflons pour fêter les 25 ans de la dépénalisation de l'avortement

Le 1er avril (!), le CAL célèbrera les 25 ans de la loi Lallemand-Michielsens dépénalisant l'avortement. Pouvait-on ne pas marquer le coup et ne pas célébrer cette "avancée politique majeure"? On se congratulera donc en assistant à la projection d'un film "documentaire", en inaugurant l'exposition Willy Peers, et en débattant. Lors de ces débats, il s'agira notamment de s'interroger pour voir s'il ne conviendrait pas d'allonger le délai de douze semaines, de sortir l'avortement du code pénal, ou encore de voir si la notion de détresse relève du compromis ou de la nécessité. On se retrousse donc les manches du côté de la laïcité pour élargir encore les possibilités d'interrompre les grossesses. L'avenir est décidément très sombre pour les petits d'homme en gestation dans le sein maternel...

-

Après le viol d'une religieuse âgée, l'Inde a du mal à battre sa coulpe

Sur le site d'Eglises d'Asie :

Viol d’une religieuse catholique de 75 ans : l’Inde peine à faire son mea culpa

Une religieuse catholique septuagénaire a été victime d’un viol collectif dans l’Etat du Bengale-Occidental. L’agression s'est produite vendredi 13 mars dans le couvent de Jésus-et-Marie, situé près de la ville de Ranaghat, à quelques km de Calcutta.

L’Inde, sous le choc, dénonce la censure de son gouvernement concernant la recrudescence des actes de violences envers les femmes ainsi que les attaques antichrétiennes.

Selon Arnab Ghosh, l’un des principaux responsables de l’enquête, l’attaque aurait été soigneusement préparée. « Les images de télésurveillance montrent six hommes, âgés entre 20 et 30 ans, munis d’outils de cambriolage et d’armes pour certains, escaladant le mur d'enceinte aux alentours de 23h40, entrant dans l’école et coupant les fils du téléphone », a-t-il déclaré à l'AFP.

Ces derniers, entrés par effraction dans l’école catholique, attenante au couvent de Jésus-et-Marie, ont mis à sac les locaux. Ils ont bâillonné le garde, frappé puis ligoté les deux autres religieuses qui composaient la petite communauté, avant de violer la troisième religieuse (laquelle serait la supérieure du couvent selon l'agence Apic). Les agresseurs ont ensuite volé de l’argent liquide appartenant à l’école et se sont emparés d'un ordinateur portable et d'un téléphone mobile.

Selon la police, l’attaque du 13 mars était « un cambriolage », bien qu’il ait été constaté que les assaillants avaient vandalisé et profané l’église, lacérant les bibles, brisant les statues et emportant le ciboire contenant les hosties consacrées.

Ce lundi 16 mars, la police a annoncé avoir arrêté huit personnes, dont quatre ont pu être identifiées rapidement grâce aux caméras de surveillance. Dimanche dernier, après avoir diffusé le portrait robot des agresseurs, les forces de l’ordre avaient promis une récompense de 100.000 roupies (env. 1.500 euros) à toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les hommes recherchés.

Lire la suite sur "Eglises d'Asie"

-

Sur Arte, un documentaire concernant l'avortement à ne rater sous aucun prétexte

De France Catholique :

La réalisatrice Renate Günther Greene a avorté à l’âge de 25 ans. Après plusieurs décennies de refoulement, son retour sur les lieux de l’intervention l’a submergée de douleur. Elle a alors cherché à entrer en contact avec des femmes au parcours similaire, mais s’est heurtée à un mur de silence. Pourquoi, alors qu’elles avaient revendiqué haut et fort le droit à disposer de leur corps dans les années 1970, les femmes éprouvent-elles tant de difficultés à assumer le recours à l’avortement ? La réalisatrice a rencontré la rescapée d’une IVG qui, adolescente, a sombré dans l’anorexie avant de découvrir que son sentiment d’être jumelle ne relevait pas de la démence mais venait de l’intervention subie par sa mère quand elle la portait. Trois femmes qui ont avorté quand elles étaient plus jeunes racontent par ailleurs leur expérience et ses conséquences, entre relative sérénité et culpabilité suffocante.

-

Famille chrétienne : 3 minutes en vérité avec le cardinal Sarah

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Livres - Publications, Société, Spiritualité, Témoignages -

De Pie XII à François, l’impossibilité chronique de désigner les assassins

De Dominique de la Barre sur le site du journal suisse « Le Temps » :

« A première vue, Pie XII et le pape François présentent peu de traits communs. Le premier affiche une figure élancée d’aristocrate, le second, d’origine modeste, une physionomie rondouillarde; l’un fait une carrière brillante au sein de la curie, tandis que l’autre se révélera un évêque de proximité; là où Pie XII adopte une attitude hiératique, François fait appel à un langage simple, voire familier. Pourtant, à septante ans de distance, un point les réunit, à savoir la difficulté à déterminer la bonne réponse à apporter face à des forces hostiles à l’Eglise comme à l’humanité tout entière.

Eugenio Pacelli est élu pape alors que règne le temps des totalitarismes et des guerres. Bon connaisseur de l’Allemagne pour y avoir vécu dix-sept ans, il devra aborder la question de l’attitude à adopter envers le nazisme et sa conception païenne de l’homme. On a beaucoup reproché à Pie XII ses silences face à la Shoah mais à vrai dire ces silences se font entendre dès l’invasion allemande de la Pologne, pays de tradition catholique, à laquelle fera suite une occupation d’une extrême brutalité, au cours de laquelle six millions de Polonais trouveront la mort, dont trois millions de juifs et trois millions de «gentils». Dès 1939, ceux-ci attendront en vain une condamnation des violences nazies; en majorité catholiques, les Polonais s’attendent à ce que le pape veille en premier lieu sur ses propres ouailles, qu’il réprouve les violences commises par les Allemands, dont environ un quart sont aussi catholiques, et qu’il expose de manière claire ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. En vain. Pie XII, alors fraîchement élu, s’en tiendra à une stricte neutralité entre les belligérants et à une diplomatie discrète. Lorsque la réalité de la Shoah deviendra claire, Pie XII sera pressé de toutes parts d’élever la voix en public contre ce qui apparaît de plus en plus nettement comme une extermination systématique des juifs d’Europe. En 1942, à l’occasion du message radiodiffusé de Noël, le pape prononcera la phrase suivante: «Ce vœu [de mettre fin à la guerre], l’humanité le doit à des centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, par le seul fait de leur nationalité ou de leur race, sont vouées à la mort ou à une progressive disparition.»

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Ethique, Histoire, International, islamisme, Politique, Religions, Société, Témoignages -

Une enquête au cœur de l’État islamique… à Paris et Bruxelles !

Durant ces trois derniers mois, nous dit Pierre Piccinin, j'ai rencontré des partisans de l'Etat islamique, à Bruxelles et à Paris...

C'était avant et après les attaques de Paris (Charlie Hebdo).

Pas du tout des "paumés", "en mal de repères".

Une argumentation logique et sans concession...

Du "Courrier du Maghreb et de l'Orient" :

Une enquête au cœur de l’État islamique… à Paris et Bruxelles !

« Le Califat existe. On peut le toucher. On peut y aller, en revenir, y repartir… Mais, en fait, il est partout ! Une ‘organisation terroriste’ ? C’est absurde de refuser d’appeler une chose par son nom. Ce n’est pas avec des mots qu’on peut diminuer l’importance d’une chose. » L’État islamique (DAESH) n’est pas une fable, en effet ; et cet État d’un autre genre n’existe pas seulement en Irak et en Syrie. L’État islamique s’est également étendu à la Jordanie, au Liban, à l’Arabie saoudite… À l’Égypte, à la Libye, à la Tunisie, au Maroc… Il est présent, massivement, dans tout le Maghreb. Il l’est aussi en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne… Il l’est dans toute l’Europe. Rencontre avec des « citoyens » de l’État islamique, à Bruxelles et à Paris, issus des ghettos arabo-musulmans… Mais pas seulement… Avec ces Musulmans d’Occident partisans du Califat, des jeunes… Mais pas seulement. Au-delà des réflexes des journaleux « bienpensants » et des donneurs de gages ballotés par l’hystérie collective du moment, la parole est à ces « barbares », à ces « terroristes », à ces « paumés en quête d’identité » et autres « illuminés »… Qui replacent l’Occident en face de ses contradictions.

« Organisation ‘État islamique’ », « Daesh » (acronyme arabe pour « État islamique en Syrie et en Irak »), « mouvement terroriste ‘État islamique’ », autant d’appellations qui, comme des formules magiques, tentent de conjurer la renaissance d’un califat arabo-musulman au cœur islamique historique d’un Moyen-Orient en pleine recomposition, en mutation soudaine et implacable.

C’est en effet le parti du déni, celui qu’ont choisi les cercles politiques et la plupart des commentateurs et des médias occidentaux, de réduire l’État islamique (EI) à la menace « terroriste » qu’il implique, se refusant à considérer à leur réelle échelle ce phénomène politique et le danger qu’il représente, mais aussi la remise en question qu’il impose aux sociétés de l’Ouest.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Europe, International, islamisme, Politique, Société -

Une bénédiction des unions homosexuelles au programme du prochain synode ? Des théologiens suisses s'avancent...

Décidément, les enchères relatives aux décisions que pourrait prendre le prochain Synode sur la Famille sont en train de monter; on en jugera en lisant les propos figurant sur le Portail Catholique Suisse :

Le prochain synode sur la famille pourrait ouvrir la voie à une possible bénédiction des couples homosexuels par l’Eglise catholique. Pour l’heure, sa conception se présente sous la forme d’un accueil inachevé: elle accepte les personnes homosexuelles, mais rejette leur sexualité. Une situation qui pourrait évoluer.

Lire la suite sur cath.ch

-

Saint Héribert de Cologne (16 mars)

Saint-Héribert (source)

(...) Saint Héribert fut à la fois un grand homme d'État, chancelier de l'empire germanique, et un éminent pontife, archevêque de Cologne.

(...) Saint Héribert fut à la fois un grand homme d'État, chancelier de l'empire germanique, et un éminent pontife, archevêque de Cologne.Héribert naquit vers l'an 970; il était fils du comte Hugo de Worms. Ses études commencées à l'école du chapitre de cette ville, se continuèrent à l'abbaye de Gorze, près de Metz, où il surpassa les moines par l'étendue de son savoir, ses connaissances théologiques et sa profonde piété. A son retour, l'évêque de Worms le nomma prévôt de la cathédrale, l'ordonna prêtre et le fit entrer dans la chancellerie royale, où convergeaient toutes les activités politiques et administratives de l'empire.

Le jeune clerc n'aurait pu recevoir une meilleure formation diplomatique, mais son séjour à la chancellerie devait en plus avoir une importance décisive sur le cours de sa vie, car c'est là qu'il fut remarqué et apprécié par l'empereur Othon III. Celui-ci en fit, en 993, son chancelier pour les affaires d'Italie, pays compris dans le saint empire romain germanique, et son conseiller intime, son compagnon inséparable. Il voulut aussi lui confier l'évêché de Wurzbourg, mais Héribert se désista en faveur de son frère Henri.

Héribert devait la ferveur royale à son service désintéressé pour l'État Il n'aspirait pas, comme la plupart des nobles de l'entourage impérial, à étendre les possessions de son lignage. Demeurant toujours dans le voisinage d'Othon, il s'appliquait à déjouer les plans irréfléchis de l'impétueux et inexpérimenté monarque, comme inversement de favoriser toutes ses bonnes dispositions et ses actes généreux de dévotion, Il l'accompagna dans ses deux premières expéditions à Rome, assista à son couronnement en 996 et participa activement à plusieurs conciles. Il influença efficacement l'élection de deux papes pieux et capables, Grégoire V et Sylvestre II.

-

La minorité chrétienne du Pakistan victime d'un nouvel attentat

De rfi.fr :

Selon un dernier bilan fourni par les services de secours, au moins 14 personnes sont mortes et des dizaines d’autres ont été blessées ce 15 mars dans une double explosion à Lahore, au Pakistan. Les déflagrations ont retenti dans un quartier chrétien, au moment de la messe du dimanche. Cet attentat s’ajoute à la longue liste des violences contre les minorités religieuses du pays.

Les églises étaient bondées de fidèles en ce jour de prière dominicale dans le quartier chrétien de Youhanabad, à Lahore. Deux explosions ont retenti, à quelques minutes d’intervalle, près de deux lieux de culte. Ce sont des kamikazes qui se sont fait exploser, ont annoncé les talibans pakistanais, qui ont rapidement revendiqué l’attentat.

Sirènes

Alors que les sirènes des ambulances résonnaient encore dans les environs, certains habitants réagissaient déjà violemment à ces attaques. Des centaines d’entre eux se sont rassemblés sur la principale avenue du quartier pour protester. La foule a lancé des pierres sur des policiers, les accusant de ne rien faire pour les protéger, puis deux personnes soupçonnées d’avoir participé aux attentats ont été lynchées, leur corps brûlé.

Cibles

Ces attentats sont les plus meurtriers contre la minorité chrétienne du pays depuis l’attaque qui avait causé la mort de plus de 80 personnes dans une église de Peshawar en décembre 2013. Les minorités religieuses sont régulièrement la cible de violences au Pakistan. Fin janvier, un attentat contre une mosquée chiite du sud du pays avait fait plus de 60 morts.