Du site Hozanna.org :

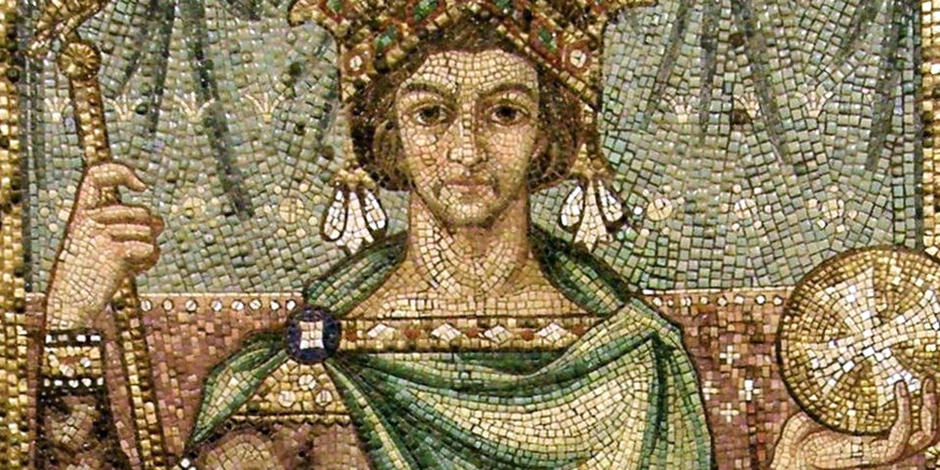

Saint Henri II : vie, règne et prières

Saint Henri, duc de Bavière, roi de Germanie et empereur du saint empire romain germanique, était avant tout un homme très pieux et profondément dévoué au Seigneur. Il a gouverné son royaume avec sagesse, justice et bonté. Henri était aimé par son peuple pour cela. Son couple était admirable. Il fût canonisé en 1146 et sa femme, sainte Cunégonde, fût canonisée peu après lui, en 1200. Saint Henri est célébré le 13 juillet.

Biographie de saint Henri

Saint Henri est né le 6 mai 973 à Ratisbonne. Il est le fils du duc de Bavière, Henri II le Querelleur. Il reçut, dès sa plus tendre enfance, une solide éducation religieuse. Il fût même éduqué par les chanoines de Hildesheim et par l’évêque bénédictin de Ratisbonne, saint Wolfgang. Il succède à son père, à l’âge de 22 ans, et devient donc duc de Bavière, en 995. Il rencontre peu de temps après la future sainte Cunégonde, la fille du comte de Luxembourg, Siegfried, et l’épouse. Leur mariage demeura sans enfant. Malgré cela, un amour et une fidélité profonde les unissaient. Ils restèrent mariés jusqu’à leur mort. Saint Henri gouverna son duché, pendant sept ans, avec dévouement, sagesse et loyauté. Lorsque son cousin, l’empereur du Saint Empire romain germanique, Othon III, mourut en 1002, c’est Henri qui fût désigné par les seigneurs de l’empire pour lui succéder. Il fût alorscouronné le 7 juin 1002 à Mayence. Le duc de Bavière, Henri III devint alors Henri II, roi de Germanie. Il devint roi d’Italie en 1004 lorsque son frère, Bruno, renonça à ce titre pour se retirer dans les ordres (il devint évêque d’Augusta). En 1014, le pape Benoît VIII le sacra alors, à Rome, officiellement empereur du Saint Empire romain germanique.

Saint Henri, avec le soutien de sainte Cunégonde, consacra sa vie aux devoirs de sa charge impériale. En parallèle, il s’intéressait beaucoup à la vie de l’Église et à ses réformes. Il participait aux synodes et aux élections des évêques, en faisant en sorte qu’ils soient intègres. Il se faisait régulièrement conseiller par des religieux dans ses décisions, notamment par l’abbé Odilon de Cluny. Saint Henri lutta fermement contre la simonie (l’acquisition des charges religieuses contre rémunération) et pour redonner au célibat des prêtres une place centrale dans leur sacerdoce. Il fonda également de nombreux monastères, mais aussi le diocèse de Bamberg et sa cathédrale, où il fût enterré, avec son épouse. C’est saint Henri qui imposa que le Credo soit récité à chaque messe dominicale. Il était aussi, bien entendu, très préoccupé par les affaires politiques, s’efforçant de gouverner avec justesse et de rétablir la paix dans son empire.

Sa santé commença à décliner en 1024. Il se retira alors trois mois à Bamberg afin de s’y reposer. Malheureusement, son retour à ses obligations impériales l’acheva. Saint Henri rendit son âme à Dieu le 13 juillet 1024. C’est le pape Eugène III qui le canonisa le 12 mars 1146. Saint Henri est le saint patron des laïcs oblats de saint Benoît.

Prier avec saint Henri II

Prière à saint Henri pour être juste bon, à son image

“Ô Dieu, qui avez pris saint Henri, ému par la générosité de votre grâce, à la contemplation des choses éternelles, des soucis du gouvernement temporel, accordez-nous par vos prières de marcher vers vous avec simplicité de cœur au milieu des vicissitudes de ce monde.

Empereur, Saint Henri, plus haut patron allemand et patriarche européen reconnu, gentilhomme aux vertus brillantes, chevalier miséricordieux, je vous demande de prendre soin de moi, de mes ennemis, aidez-moi à leur pardonner tout comme vous avez pardonné la trahison de vos sujets.

Nourris mon cœur de tout le bien qu’il y a en toi, protège moi avec ton bouclier miraculeux que vous avez fait dans vos merveilleuses expéditions ; sois l’empereur de mes décisions à prendre désormais. Dieu, qui en ce jour avez fait passer le bienheureux Henri, votre confesseur, d’un trône terrestre au royaume éternel, faites, nous vous en supplions, comme il a triomphé par ta grâce des séductions du siècle. Dédaignons aussi les vaines attractions du monde pour nous présenter à vous avec un cœur pur.

Glorieux saint Henri, serviteur de Dieu, toi qui as su suivre le chemin du Maître, intercède pour nous tous, pour nos besoins matériels et spirituels, afin que nous puissions atteindre la main droite du père ; pour que des milliers de personnes affamées et assoiffées de justice puissent vivre dans la dignité. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton fils qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit et qui est Dieu pour toujours et à jamais. Amen.”

Prière pour être humble de cœur avec saint Henri

“Seigneur, tu as comblé saint Henri de ta grâce pour qu'il sache gouverner son empire et tu l'as élevé à la gloire du ciel ; accorde-nous par ton intercession, au milieu des changements de ce monde, de tendre vers toi dans la simplicité du cœur. Par Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen.”