Plus d’informations : sursumcorda@skynet.be.

Tel. +32 (0) 4 344 10 89

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Plus d’informations : sursumcorda@skynet.be.

Tel. +32 (0) 4 344 10 89

Consulter le PDF pour des précisions sur cette initiative

Le rôle de saint Grégoire le grand (590-604) au début du VIIe siècle est à l’origine d’une réforme de la liturgie romaine par suppression des doublons et purification des textes douteux. Il lui donne aussi son esprit : « la contemplation donne son sens à l’action ». et ses trois pieds :

1° La tenue de soi (une ascèse comme garde du cœur) ;

2° La componction (tout part du coeur pour conduire à l’humilité).

3° La volonté de se mettre en « état de prière ».

La visite en France du pape Etienne II en 734, accompagné des chantres de l’Eglise de Rome, va répandre la liturgie romaine dans le royaume des francs, qui vivait une liturgie en crise et dégradée.

Ainsi, l’expression « messe de toujours » utilisée dans certains milieux catholiques n’a guère de sens du point de vue historique : ce qui est « de toujours » et doit le rester n’est pas le rite de la messe mais l’Eucharistie et la théologie sur laquelle s’établissent les différentes formes liturgiques ayant l’agrément de l’Église.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_06CYFfUP8d6v_vzl9f4UbI

Cours donné par Denis Crouan, docteur en théologie, en entretien interactif avec Arnaud Dumouch.

Vidéo du site http://docteurangelique.free.fr/fichiers/InstitutDocteurAngelique.htm, les œuvres complètes en français de saint Thomas d'Aquin.

Denis Crouan 2022.

De Michel Haynes sur LifeSiteNews; traduction du site "Benoît et moi" :

Le clergé libéral et d’éminents catholiques américains tiennent une réunion à huis clos pour élaborer une stratégie contre « l’opposition » de François

Un groupe restreint de hauts prélats américains, ainsi que le nonce apostolique et des responsables de la curie vaticane, se sont récemment réunis en secret à Chicago pour « comprendre l’esprit de ce qu’ils appellent ‘l’opposition’ au pape François » et promouvoir l’idéologie de Vatican II.

Les 25 et 26 mars, tandis que le pape François présidait l’acte de consécration de la Russie et de l’Ukraine, une conférence intitulée Pope Francis, Vatican II, and the Way Forward se tenait à l’université Loyola de Chicago.

Organisée par le Boisi Center for Religion and American Public Life du Boston College, ainsi que par le Hank Center for the Catholic Intellectual Heritage de l’université Loyola de Chicago et le Center on Religion and Culture de Fordham [célèbre université privée de New York, gérée par les jésuites], la conférence s’est déroulée presque entièrement hors du radar des médias.

Le 25 mars, The Torch [le journal officiel rédigé par les étudiants de l’Université St. John’s, à New York] a révélé que l’événement était une initiative du père Mark Massa, SJ, directeur du Boisi Center, et de Michael Sean Winters, rédacteur en chef du National Catholic Reporter [très progressiste: à ne pas confondre avec le presque homonyme National Catholic Register] .

La conférence était présentée comme une occasion pour les théologiens et les ecclésiastiques de se rencontrer et de discuter, sur le modèle de Common Ground, l’événement initié en 1996 par le cardinal Joseph Bernardin, connu pour sa promotion de l’œcuménisme et ses présumées tendances homosexuelles.

Le père Massa a dit à The Torch que les participants avaient été invités de manière sélective. Étaient également présents des membres des médias catholiques et des « évêques centristes disposés à la confrontation ».

Parmi les participants figuraient un certain nombre de prélats de haut rang, dont deux membres du Conseil des cardinaux et donc conseillers du pape François : le cardinal Sean O’Malley et le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga. Il y avait également le nonce apostolique aux États-Unis, Mgr Christophe Pierre, et l’éminente religieuse vaticane Sœur Nathalie Becquart, qui joue un rôle clé dans le synode sur la synodalité.

Le cardinal Blaise Cupich de Chicago était également présent, ainsi que le cardinal Joseph Tobin, les archevêques Mitchell Rozanski, John Wester, Charles Thompson et Roberto González Nieves, et aussi l’archevêque Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, président de la Conférence épiscopale d’Amérique latine.

JD Flynn, du Pillar [The Pillar média catholique américain conservateur] a noté que plusieurs journalistes du National Catholic Reporter étaient présents, ainsi que le « théologien libéral » Massimo Faggioli et M. Thérèse Lysaught, membre de l’Académie pontificale pour la vie et promotrice des vaccins anti-Covid contaminés par l’avortement.

Le Congrès Mission a rassemblé 1600 participants à Bruxelles le week-end du 19 mars. Cette manifestation a été un grand succès et on peut s'étonner que la presse ne l'ait pas évoqué. On trouve toutefois cet écho sur le site de Famille Chrétienne :

Marie de Harenne fait partie de l’équipe organisatrice de ce premier Congrès Mission belge et elle a répondu à nos questions. Âgée de 35 ans, elle travaille dans le monde associatif.

En octobre, vous avez décidé de décaler le Congrès Mission prévu à Bruxelles. Pourquoi ?

À l’époque, les restrictions sanitaires imposées en Belgique face au Covid-19 étaient très strictes. Si nous avions maintenu, nous n’aurions pas eu l’autorisation de nous réunir à plus de deux cents dans la basilique de Koekelberg, cœur du Congrès. Or, il s’agit de la cinquième plus grande église au monde ! Et le succès du Congrès repose aussi sur la joie de se réunir en nombre. Si cette décision n’a pas été simple à prendre, elle s’est finalement avérée bénéfique : cela nous a permis de doubler le nombre de bénévoles pour le porter à cent cinquante, de mieux communiquer dans les médias et dans les paroisses. Enfin, le Congrès s’est tenu sous un beau soleil le week-end du 19 mars, fête de saint Joseph, patron de la Belgique.

Quels ont été les moments marquants de ce Congrès belge ?

Comme dans toutes les autres villes, la prière pour les prêtres a été particulièrement forte. Nous prions trop peu pour eux ! Je retiens aussi l’envoi en mission des parents, des personnes engagées dans les médias, la vie publique... Et l’enthousiasme de 1 600 participants lorsqu’ils se sont tous mis debout pour répondre à l’exhortation : « Si aujourd’hui, vous avez décidé d’aller proclamer l’Évangile, levez-vous ! » En dehors des célébrations, l’ambiance conviviale du village des exposants a été très appréciée. Les évêques belges présents sont venus rencontrer en toute simplicité les congressistes autour d’une barquette de frites. Après deux années particulières, les uns et les autres étaient simplement heureux de pouvoir se réunir à nouveau, comme en famille. Enfin, nous avons été touchés par l’audace de la centaine de missionnaires partis évangéliser dans le quartier Saint-Gilles, où les Bruxellois se retrouvent le samedi soir pour aller boire un verre. Beaucoup de personnes abordées dans la rue sont venues déposer une bougie dans l’église.

Quelle est la portée d’un tel événement ?

Tout d’abord, je crois que chacun est rentré chez lui renouvelé dans la prière et dans sa relation à Dieu. Je pense aussi que ce Congrès, dans les temps troublés que nous traversons, aura permis de rappeler que la solution est toujours de se tourner vers Dieu. L’évangélisation n’a jamais été une option pour un chrétien. C’est encore plus vrai aujourd’hui.

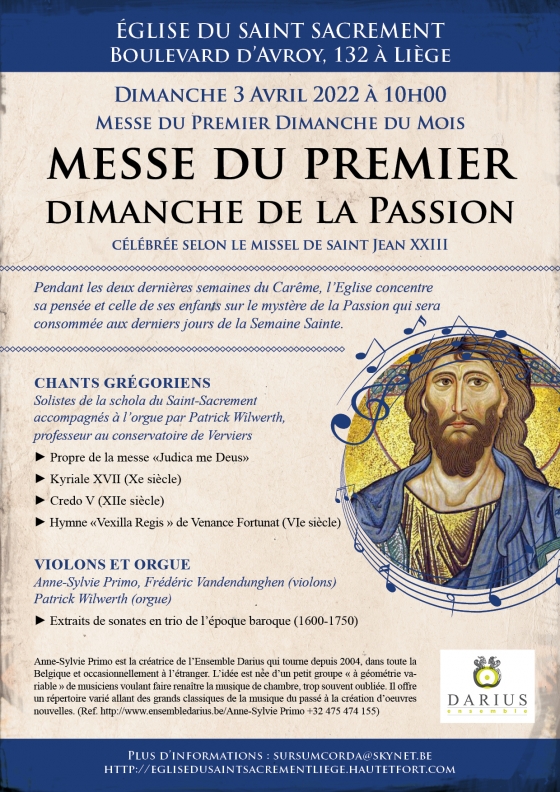

EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Boulevard d’Avroy, 132 à Liège

Le dimanche 3 avril 2022 à 10h00

MESSE DU PREMIER DIMANCHE DU MOIS

Chants grégoriens du dimanche de la Passion

Extraits de sonates baroques pour violon et orgue

Plus de renseignements :

• http://eglisedusaintsacrementliege.hautetfort.com

• Tel 04 344 10 89

Du site de La Voz de Galicia (Miguel Oses) :

Des milliers de personnes manifestent à Madrid contre l'avortement et l'euthanasie

La Marche pour la Vie 2022 a été convoquée par la Plateforme Oui à la Vie, qui regroupe plus de 500 associations.

27 Mar 2022

Des milliers de personnes, dont de nombreux jeunes, ont traversé le centre de Madrid ce dimanche en scandant "oui à la vie" et en la défendant "de la conception à la mort naturelle", avec des proclamations et des banderoles contre l'avortement et l'euthanasie.

Comme le rapporte Efe, la Marche pour la vie 2022, organisée par la plateforme Oui à la vie, qui regroupe plus de 500 associations, a une nouvelle fois célébré la Journée internationale de la vie, qui est commémorée le 25 mars. Elle a été soutenue par plusieurs députés nationaux et régionaux de Vox.

La marche est partie de Colón et a emprunté la Calle Serrano jusqu'à Cibeles, où un manifeste a été lu et plusieurs personnes ont pris la parole en faveur de la vie, dont le président du Collège des médecins de Madrid, Manuel Martínez-Sellés.

Des milliers de personnes, environ 9 000 selon la délégation gouvernementale et jusqu'à 20 000 selon les organisateurs, ont participé au rassemblement, dont de nombreux enfants et jeunes, ainsi que des familles entières. La plupart portaient des ballons avec le slogan "oui à la vie" et d'autres des banderoles contre l'avortement ou l'euthanasie.

Le Dr Martínez-Sellés, qui a participé aux réunions des années précédentes à titre personnel, a été invité à prendre la parole à cette occasion et a expliqué que "la médecine défend la vie" et que tant le code de déontologie des médecins espagnols que l'Association médicale mondiale "interdisent clairement l'euthanasie, même à la demande expresse du patient".

L'une des participantes à la manifestation, María San Gil, actuelle vice-présidente de la Fondation Villacisneros et ancienne présidente du PP basque, a expliqué à Efe que le soutien à cette marche "est fondamental, et encore plus cette année, alors que la tristement célèbre loi sur l'euthanasie est en train d'être approuvée et que l'on parle d'une réforme bien pire de la loi sur l'avortement".

Elle a exprimé l'espoir qu'il y aurait des centaines de jeunes à la manifestation "qui pourraient peut-être renverser cette situation".

Vox était représenté par les députés nationaux Georgina Trías, Roció de Meer, Cristina Esteban et José María Sánchez, ainsi que par les députés régionaux Gádor Joya, José Luis Ruiz Bartolomé, Ignacio Arias et Mariano Calabuig, comme l'a confirmé le parti.

Denis Crouan indique : « Ce chapitre permet de mieux comprendre la « messe de toujours » et de voir que notre liturgie actuelle est éminemment « traditionnelle ».

On a peu de renseignements avant le IV° s. Le pape Damase (366-384) christianise des symboles de l’ancienne culture romaine (lieux et temps liturgiques, le style du canon de la messe et des oraisons). La prière liturgique respecte la règle des trois « officia » (tâches de la rhétorique classique). Elle doit :

- exprimer la foi (docere) ;

- former le sens esthétique des fidèles (delectare) ;

- pousser les fidèles à s’engager dans une vie vertueuse (movere).

Au début du Moyen âge, on compte une centaine de types de liturgies en Occident qui toutes se rattachent tous à la forme de la célébration eucharistique qui est née à Jérusalem et s’est développée à Rome. Le chant y joue un grand rôle (le chant dit « grégorien » tel que nous le connaissons aujourd’hui n’existe pas encore).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_06CYFfUP8d6v_vzl9f4UbI

Cours donné par Denis Crouan, docteur en théologie, en entretien interactif avec Arnaud Dumouch.

Vidéo du site http://docteurangelique.free.fr/fichiers/InstitutDocteurAngelique.htm, les œuvres complètes en français de saint Thomas d'Aquin.

Denis Crouan 2022.

Pays d’Afrique subsaharienne qui compte le plus grand nombre de catholiques, la République démocratique du Congo (RDC) témoigne d’un incroyable dynamisme missionnaire. À quelques mois du voyage du pape François dans le pays, les églises ne désemplissent pas. Reportage de à l’église Sainte-Anne de Kinshasa publié sur le site web « Aleteia » :

Ses briques rouges et ses arcades, de style néogothique, ne passent pas inaperçues. Située à quelques mètres de la gare centrale de Kinshasa, la capitale, l’église Sainte-Anne attire tout de suite le regard. Construite par les Belges au début du XXe, elle accueille chaque dimanche des centaines de personnes venues assister à la messe. Et ce dimanche de mars n’échappe pas à la règle.

Ses briques rouges et ses arcades, de style néogothique, ne passent pas inaperçues. Située à quelques mètres de la gare centrale de Kinshasa, la capitale, l’église Sainte-Anne attire tout de suite le regard. Construite par les Belges au début du XXe, elle accueille chaque dimanche des centaines de personnes venues assister à la messe. Et ce dimanche de mars n’échappe pas à la règle.

À peine le premier office achevé, un second commence. « Nous avons au moins trois messes les dimanches, parfois quatre » confie Mercy-Jean, l’un des paroissiens. Et, malgré la pandémie de covid-19, l’église est pour chacune d’elles, pleine à craquer. Avec le rite zaïrois reconnu par le Vatican en 1988, la liturgie est plutôt dansante et gaie. « Cela a permis aussi de retenir certains de nos frères et sœurs tentés par les sectes charismatiques », reconnaît le catéchiste de 59 ans. La cérémonie des offrandes est plutôt truculente. Une procession avec des fruits, des céréales, des tubercules, « une manière de présenter à Dieu les fruits de notre travail », explique sœur Marie Rose. À 29 ans, alors qu’elle venait de décrocher un doctorat en droit, elle s’est tournée vers la vie religieuse. Pour elle, « le renouveau charismatique a aussi permis de redynamiser » les communautés catholiques.

Le renouveau charismatique à la rescousse

À la fin des années 1990, le cardinal Frédéric Etsou s’était inquiété du départ massif vers les nouvelles églises dites « églises de réveil ». Pour y pallier, l’ancien archevêque de Kinshasa avait alors encouragé un renouveau charismatique authentique qui intègre davantage le rite zaïrois de la liturgie. Depuis, si les églises du réveil connaissent une explosion, « il y a aussi beaucoup de fidèles qui sont partis et qui ne sont pas revenus » constate Mgr Donatien N’Sholé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) : “C’est la preuve d’une prise de conscience » qui se justifie par « des églises catholiques toujours pleines » et l’érection de nouvelles paroisses dans tous les diocèses, assure-t-il. Dès lors, encadré par des aumôniers très rigoureux, le renouveau charismatique connaît un énorme succès dans le pays. L’Eglise au Congo peut aussi compter sur des vocations à la vie religieuse et sacerdotale de plus en plus nombreuses.

Les vocations sacerdotales ne tarissent pas

Avec près de 5.000 prêtres, 8.650 religieux et presque autant de religieuses, la République démocratique du Congo concentre le plus grand nombre de ministres consacrés par habitant sur le continent. Et chaque année, avec plusieurs dizaines d’ordinations sacerdotales, la relève est assurée. Par ailleurs, 70% des écoles sont catholiques et l’immense majorité des dispensaires du pays où deux tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, appartiennent à l’Eglise. Pour Mgr N’Sholé (*) une chose est sûre : la visite du pape François dans le pays en juillet prochain pourrait « donner un élan aux communautés catholiques ».

Lire aussi :En Afrique, « l’Église catholique se trouve du côté de l’homme »

Lire aussi :RDC : « Face à la floraison de vocations, la qualité du discernement est un défi permanent »

(*) Mgr Donatien N’Shole, Secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), ici lors de la messe d’action de grâce d’une Eglise vivante, célébrée lors de sa récente élévation au rang de chapelain émérite du pape :

Rencontre-présentation autour de la figure, du récit de vie et de la spiritualité d’un évêque « selon le coeur de Dieu »: Mgr Boleslas SLOSKANS (1893-1981)

Boleslas Sloskans, né en Lettonie, évêque de l'église catholique, pasteur des diocèses de Minsk et de Mohilev en Biélorussie, a connu la persécution de 1927 à 1933, déporté dans l'archipel du Goulag. Après sa libération, il est accueilli par le pape Pie XI comme « confesseur de la foi ». Obligé par les nazis de quitter son pays, il vit en Belgique, et continue de remplir en Europe sa mission de témoin selon sa devise épiscopale « hostia pro fratribus », ne cessant de rappeler que le martyr, par son amour de l'ennemi, est un « témoin de l'Agneau », témoignage qui, au-delà des persécutions vécues, atteint une Europe sécularisée, où les chrétiens, trop souvent divisés, oublient que, par leur baptême, ils sont dans le monde une force d'amour et de pardon. (A-M. Jerumanis)

Son extrême humilité m’a toujours frappée et elle témoignait d’un extraordinaire sens de Dieu » (Mgr A. Houssiau, évêque émérite de Liège)

Cette soirée aura lieu ce jeudi 24 mars à 19h00 au Centre Catherine de Sienne (Caterina von Siena-Haus), Hochstrase 73 à Astenet/Lontzen.

Présentation d’un film documentaire et conférence avec l’abbé Pascal-Marie Jerumanis, doyen de Ciney, postulateur de la cause de béatification de Mgr Sloskans.

Cordiale invitation ! Merci d’en parler autour de vous!

Denis Crouan utilise les découvertes archéologiques et documentaires récentes et démontre l’aspect progressif de la mise en place des choses en lien avec la liturgie durant ces trois premiers siècles.

Les églises : L’Église primitive ne se voyait pas exclusivement comme un corps mystique mais avait déjà des lieux sacrés dédiés spécifiquement aux rites liturgiques. A Rome, la première basilique avait été construite pour débarrasser le Forum des tribunaux qui l’encombraient.

Les objets du culte : D’abord des objets précieux exclusivement réservés au culte comme le prouve le procès-verbal d’une confiscation des biens de l’église de Cirta en Afrique du Nord (mai 303).

Le temps de la prière : Quand célébrait-on l’Eucharistie ?

Comment se tenaient les fidèles durant les célébrations eucharistiques ? Orientés ers l’Orient ? Le prêtre aussi ?

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuko328jWH_06CYFfUP8d6v_vzl9f4UbI

Cours donné par Denis Crouan, docteur en théologie, en entretien interactif avec Arnaud Dumouch.

Vidéo du site http://docteurangelique.free.fr/fichiers/InstitutDocteurAngelique.htm, les œuvres complètes en français de saint Thomas d'Aquin.

Denis Crouan 2022.

Infos supplémentaires

Séance de questions & réponses à la fin de la conférence, sur place. Pour les téléspectateurs, envoyez vos questions par chat, en direct sur YouTube ou par SMS, Telegram, Signal, email, formulaire de contact etc.)

Stéphane Mercier est heureux de vous retrouver aux prochaines conférences :

22 mars : La colère

Tout est dans le contrôle.

19 avril : La paresse

Le vide de l’âme.