Le cardinal suisse Georges Cottier o.p.(photo),théologien émérite de la Maison pontificale, s’est confié ce mois-ci à la revue jésuite « Civilta Cattolica » dirigée par le P. Antonio Spadaro, l’un des proches conseillers du pape François. Il dénonce notamment les excès de légalisme de l’Eglise concernant les divorcés remariés et en appelle à la miséricorde (celle-ci est le thème de l’article) dans les termes suivants, dont rend compte le journal « La Croix » :

Le cardinal suisse Georges Cottier o.p.(photo),théologien émérite de la Maison pontificale, s’est confié ce mois-ci à la revue jésuite « Civilta Cattolica » dirigée par le P. Antonio Spadaro, l’un des proches conseillers du pape François. Il dénonce notamment les excès de légalisme de l’Eglise concernant les divorcés remariés et en appelle à la miséricorde (celle-ci est le thème de l’article) dans les termes suivants, dont rend compte le journal « La Croix » :

« Le cardinal Georges Cottier juge la question des « divorcés remariés », formulée en termes « trop génériques » et s’appliquant à des situations fondamentalement différentes. Il distingue le cas d’une personne abandonnée par son conjoint, qui conserve la charge des enfants et contracte un mariage civil avec un nouveau compagnon qui l’aide et la sécurise, d’une autre qui laisse sa famille pour épouser « une personne plus jeune et brillante » en se laissant « transporter par la passion ».

« Dans le second, il y a un "scandale", dans le premier au contraire nous percevons le poids de la solitude, la difficulté à aller de l’avant, la faiblesse et même la nécessité d’une compagnie », note le cardinal. Il propose le« jugement prudentiel de l’évêque » comme solution, non sans avouer ses doutes face à la division de l’épiscopat sur la question.

« Mon avis s’applique d’abord à certaines situations où il y a une probabilité sérieuse de nullité du premier mariage, mais pour laquelle il est difficile de fournir des preuves canoniques », précise-t-il. Cependant il appelle plus généralement à rester attentif « aux mutations historiques et aux évolutions des mentalités. Certainement pas pour s’y soumettre mais pour surmonter les obstacles qui peuvent s’opposer à l’accueil de ses conseils et de ses directives ».

Il évoque aussi « la responsabilité des confesseurs » dans le rejet ressenti par certains fidèles face à « un jugement négatif émis d’une manière impersonnelle et privée d’âme ».« Toujours et partout, quel que soit le jugement exprimé, il doit être présenté et expliqué dans un langage qui fasse entendre clairement la sollicitude maternelle de l’Église », défend le théologien dominicain, pour qui il ne fait aucun doute que l’année de la miséricorde illuminera le travail du synode de 2015. »

Tout l’article ici : Le cardinal Cottier regrette la brutalité « inhérente » au rigorisme sur le cas des divorcés remariés.

Le concile Vatican II nous a habitués à un certain nombre de formules « pastorales » qui pour franchir l’obstacle énoncent une règle assortie, un peu plus loin dans la phrase, d’une échappatoire qui la transforme finalement en exception. Lorsque la Parole du Seigneur lui-même est en cause, employer cette méthode serait d'autant moins acceptable.

La position défendue par notre archevêque, Mgr Léonard, dans sa conférence du 28 janvier dernier à l’Université de Liège, me parait plus clairement conforme au double souci de la vérité et de la miséricorde en ces matières difficiles que constituent les conflits matrimoniaux.

Quelques extraits significatifs nous invitent à la réflexion :

« Se marier, pour des chrétiens, c’est, pour reprendre une expression de saint Paul, « se marier dans le Seigneur » (je raffole de cette expression, beaucoup plus riche que « se marier à l’église ») : s’aimer l’un l’autre à la manière dont Jésus nous aime, à la manière dont le Seigneur aime son Eglise, à la manière dont Dieu aime l’humanité.

C’est donc un pari d’une beauté mais aussi d’une exigence extraordinaires que de se marier « dans le Seigneur ». Cela veut dire, une formule de mariage le disais jadis explicitement, qu’un homme se lie à une femme, une femme à un homme, en lui disant : je vais t’aimer comme le Seigneur nous aime. Je vais t’aimer pour le meilleur et pour le moins bon, éventuellement pour le pire. Je vais t’aimer comme le Seigneur nous aime : fidèlement, même si nous le lâchons, même si nous l’oublions ou le trahissons. Même si nous lui sommes infidèles, lui nous demeurera fidèle car il ne peut pas se renier lui-même : il nous aimera fidèlement. Et on fait le pari de dire la même chose à son conjoint : toi, je t’aimerai fidèlement, même si tu vieillis mal, même si tu es moins joli, ou moins jolie, dans vingt ans que maintenant, même si ta santé s’étiole, même quand tu vas commencer à grisonner et, à la limite, même si tu m’abandonnais, je te resterai fidèle.

C’est un pari considérable mais c’est un pari très beau, redoutable aussi et la manière dont Jésus a parlé de cette fidélité est, dans un premier temps, déconcertante. Il est notable que les apôtres, quand ils entendent la manière dont Jésus parle du mariage et de la fidélité aient réagi comme lorsque Jésus parle de la richesse. Jésus dit : ah, mes enfants, comme il est difficile à un riche accroché à sa richesse d’entrer dans le royaume des cieux ; il est plus facile à un chameau de passer par le chas de l’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume des cieux ; vous ne pouvez pas avoir deux maîtres, Dieu et l’argent. Alors les apôtres, qui raisonnent comme dans le judaïsme traditionnel où la richesse est le signe de la bénédiction de Dieu, rétorquent : mais, à ce compte-là, qui peut être sauvé ? Le Christ répond : aux hommes, c’est impossible mais tout est possible pour celui qui met sa confiance en Dieu car pour Lui, tout est possible. »

Voilà pour la vérité et voici pour la miséricorde :

« Que d’attention on doit avoir pour les personnes divorcées. La première chose que le Seigneur leur demande, si elles le consultent, c’est d’assumer la fidélité au mariage et au conjoint, même s’il n’est plus là, si on a été « plaqué » par lui. Mais aucune solitude ne peut être vécue si l’on est seul. Il y a beaucoup de solitudes. On peut vivre une situation de solitude d’abord avec le Seigneur, et avec des frères et sœurs qui nous soutiennent.

Il y a une certaine solitude dans le célibat du prêtre. Pas dans mon cas : comme beaucoup de confrères, je souffrirais plutôt du manque de solitude, mais certains souffrent aussi de solitudes. On ne peut la vivre positivement qu’avec le Seigneur et si vous aimez vos prêtres, d’une manière adaptée à leur situation de célibataires. Les prêtres ont besoin de votre affection, de votre soutien pour vivre positivement leur célibat sacerdotal, avec la compagnie de leurs confrères et celle du Seigneur. C’est la même chose pour une personne qui se retrouve veuf, veuve ou célibataire sans l’avoir choisi, parce que la vie n’a pas présenté une âme sœur, ou séparé ou divorcé. On ne peut assumer cette solitude qu’avec le Seigneur dans la solitude de la croix. Jésus est mort dans la solitude, abandonné des hommes et abandonné, apparemment, de Dieu son Père. On ne peut vivre cette solitude qu’avec le soutien de frères et sœurs ou dans une communauté, sinon ce n’est pas tenable.

Je voudrais dire un mot -cela reviendra peut-être dans les questions tout à l’heure- sur le fait que je suis partisan d’une pastorale très chaleureuse et proactive à l’égard des personnes qui se sont remariées civilement après un divorce civil ou qui vivent en concubinage. L’Eglise doit chercher le contact avec ces personnes, comprendre ce qui s’est passé dans leur vie et les aider à assumer leur situation, en conjoignant, comme le fait un psaume, amour et vérité.

Autrement dit, je décourage les pastorales qui font comme si cette nouvelle union civile ou ce concubinage étaient ou pouvaient être un mariage sacramentel : non. Et il ne faut pas faire des choses qui y ressemblent car c’est autre chose. Oui, il y a, bien sûr, des éléments positifs qui se vivent mais ce ne sont pas des situations qu’il faut demander au Seigneur de bénir sacramentellement.

Il n’y a que deux manières de répondre à ce que le Seigneur attend. Lorsqu’on se trouve dans une situation qui ne correspond pas à ce qu’il demande,quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvions, pécheurs que nous sommes, il y a toujours un chemin de salut. Mais il n’y a que deux manières tout à fait acceptables, comme chrétiens, de vivre cette situation :

D’abord, c’est de se dire : au fond, l’homme ou la femme avec qui je vis n’est pas mon conjoint dans le Seigneur puisque mon conjoint, avec lequel je suis marié sacramentellement, est toujours là. Je ne peux pas en avoir deux. Cette seconde union ne peut pas être un signe sacramentel de l’alliance nouvelle et éternelle.

Alors, première solution possible : j’en tire les conséquences. Je suis un chrétien à part entière, je participe à l’Eucharistie mais au moment d’exprimer sacramentellement, publiquement, objectivement, l’alliance nouvelle et éternelle, librement je m’abstiens de poser le geste sacramentel, parce que celui-ci est un geste objectif que contredit publiquement ma situation objective d’alliance rompue. Et je connais des gens qui font cela en sachant pourquoi, qui le font par amour et qui, dans cette abstention même, communient à la personne du Seigneur avec une intensité qui souvent m’émeut. En voyant cela, je me dis qu’ils communient au Seigneur peut-être plus profondément que moi quand il m’arrive (le plus rarement possible) d’être distrait en communiant et de me rendre compte que j’ai communié au Corps du Seigneur en pensant à ce qui allait suivre dans l’heure prochaine. Et bien, cela, c’est une conclusion qu’on peut tirer : si elle est tirée avec amour, en ayant compris la profondeur de ce geste d’abstention, elle porte du fruit. J’en ai fait l’expérience chez toutes les personnes qui vivent cela.

Il existe une autre voie possible, plus exceptionnelle et qui n’est pas recommandable sans une grande préparation, mais je la cite parce que cela existe et je connais des couples qui ont en effet tiré cette conclusion : après une conversion, ils se sont dit voilà, je vis avec une personne qui n’est pas mon conjoint dans le Seigneur. Je vais continuer de vivre avec cette personne, car on ne peut pas se séparer, il y a les enfants etc., mais je vais vivre avec mon conjoint une amitié qui s’exprime autrement que si c’était ma femme ou mon mari, qui trouve une autre forme d’expression, une tendresse qui n’est pas typiquement conjugale. Mais pour cela, il faut être bien préparé, bien motivé.

Être dans d’autres situations qui ne sont pas telles que le Seigneur et l’Eglise le demandent cela ne veut pas dire que l’on est abandonné.Quand je reçois des personnes que ne peuvent vivre aucune des deux choses que j’ai évoquées, je vis avec ces personnes avec respect, car je suis aussi un pécheur et je vis avec elles un chemin de conversion, d’espérance et de supplication adressée à la miséricorde de Dieu dans ma vie. Cela peut aussi se vivre positivement ».

Réf. Monseigneur Léonard à l'Université de Liège: Enjeux des synodes sur la famille

Le mariage chrétien est, en effet, d’une exigence redoutable que le monde païen d’aujourd’hui -comme celui de la Rome antique- ne peut accepter. Et de tous temps, le catholicisme a été tenté de baisser la garde, sur ce sujet comme sur d’autres aussi délicats. Confrontée plus que jamais à la pression séculariste et aux accommodements consentis par d’autres confessions chrétiennes (protestantes, anglicane ou « orthodoxe »), l’unique Eglise du Christ se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. L’enjeu ne se résume pas au droit prétendu des divorcés-remariés à la communion sacramentelle (une revendication sans doute numériquement marginale): il concerne tous les états de vie qui ne sont pas conformes à la parole évangélique.

JPSC

Le cardinal suisse Georges Cottier o.p.(photo),théologien émérite de la Maison pontificale, s’est confié ce mois-ci à la revue jésuite « Civilta Cattolica » dirigée par le P. Antonio Spadaro, l’un des proches conseillers du pape François. Il dénonce notamment les excès de légalisme de l’Eglise concernant les divorcés remariés et en appelle à la miséricorde (celle-ci est le thème de l’article) dans les termes suivants, dont rend compte le journal « La Croix » :

Le cardinal suisse Georges Cottier o.p.(photo),théologien émérite de la Maison pontificale, s’est confié ce mois-ci à la revue jésuite « Civilta Cattolica » dirigée par le P. Antonio Spadaro, l’un des proches conseillers du pape François. Il dénonce notamment les excès de légalisme de l’Eglise concernant les divorcés remariés et en appelle à la miséricorde (celle-ci est le thème de l’article) dans les termes suivants, dont rend compte le journal « La Croix » :  « Le Vif/L'Express : Monseigneur, auriez-vous pu être franciscain ?

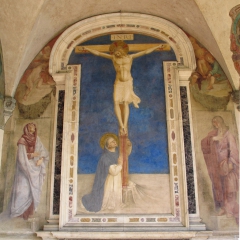

« Le Vif/L'Express : Monseigneur, auriez-vous pu être franciscain ? C’est le couvent dominicain le plus célèbre du monde. À Florence, il constitue depuis des siècles un phare de sainteté, d’art et de culture. Mais aujourd’hui il est sur le point d’être supprimé et cela de par la volonté même de l'ordre de saint Dominique. Lu sur le site « Chiesa » cette information publiée par Sandro Magister :

C’est le couvent dominicain le plus célèbre du monde. À Florence, il constitue depuis des siècles un phare de sainteté, d’art et de culture. Mais aujourd’hui il est sur le point d’être supprimé et cela de par la volonté même de l'ordre de saint Dominique. Lu sur le site « Chiesa » cette information publiée par Sandro Magister :