D'Edward Pentin sur le National Catholic Register :

Rod Dreher sur la résistance à l'idéologie laïque : "N'oubliez pas la valeur de la souffrance"

L'auteur à succès discute de la montée du totalitarisme mou en Occident lors d'une interview du 31 août.

Interview

7 septembre 2021

ROME - Alors que le "totalitarisme mou" coïncide avec une érosion des libertés civiles, et qu'une "cancel culture" alimentée par les "woke" conduit de nombreuses personnes religieuses et conservatrices sociales à s'autocensurer, l'auteur à succès Rod Dreher, offre ses propres idées et solutions, tirées des expériences de ceux qui ont souffert sous le communisme dans le bloc soviétique. Dans son livre Live Not By Lies (Ne vivez pas de mensonges) - A Manual For Christian Dissidents, publié en septembre 2020, il note comment ces citoyens ont reconnu les graines de la tyrannie en Occident il y a longtemps, et ont essayé d'avertir les Occidentaux depuis lors.

S'adressant au Register à Rome le 31 août, M. Dreher explique comment le totalitarisme croissant d'aujourd'hui ressemble, mais diffère aussi de la vie sous le communisme soviétique, ce que les fidèles peuvent apprendre de ceux qui ont souffert sous ces régimes lorsqu'il s'agit d'y résister, et pourquoi il vaut mieux éviter de se fier aux dirigeants de l'Église d'aujourd'hui.

Auteur de l'ouvrage The Benedict Option (L'option bénédictine), qui appelle les chrétiens à s'exiler de la culture dominante pour construire une contre-culture résistante, M. Dreher écrit une chronique régulière pour le American Conservative et s'est converti à l'orthodoxie.

Si nous commençons par le moment de la publication de votre livre Live Not by Lies, qu'avez-vous observé qui vous a incité à l'écrire ? Quelles preuves aviez-vous vues de cette tyrannie croissante qui vous ont incité à l'écrire ?

En 2015, je crois, j'ai reçu un appel téléphonique d'un éminent médecin catholique aux États-Unis. Nous avions un ami commun, et il m'a dit : "Écoutez, je dois juste dire ceci à quelqu'un. Ma mère est assez âgée, elle vit avec moi et ma femme, elle est née en Tchécoslovaquie et a passé quatre ans dans un camp de prisonniers. ... Maintenant qu'elle est très âgée, elle nous dit, à ma femme et à moi, que les choses qu'elle voit se produire en Amérique aujourd'hui lui rappellent ce que c'était en Tchécoslovaquie lorsque le communisme est arrivé au pouvoir."

Ainsi, lorsque je me rends à une conférence et que je rencontre quelqu'un qui a grandi dans le bloc soviétique et qui est venu en Amérique pour échapper au communisme, je lui demande simplement : "Est-ce que les choses que vous voyez se produire en Amérique aujourd'hui, avec la cancel culture, des choses comme ça, vous rappellent ce que vous avez laissé derrière vous ?" Chacun d'entre eux a répondu oui, catégoriquement oui. Si vous leur parliez suffisamment longtemps, ils exprimaient une profonde colère à l'idée que les Américains ne les prennent pas au sérieux. Alors, j'ai réalisé que j'avais un livre ici et c'est ce qui l'a motivé. Les avertissements spécifiques de ces personnes, ces émigrés, la cohérence de ce qu'ils avaient à dire et la profondeur de la colère que personne ne les écoutait.

À qui avez-vous parlé pour ce livre, et comment les avez-vous trouvés ?

J'ai dédié le livre à la mémoire du père Tomislav Kolakovic, dont je n'avais jamais entendu parler avant de me rendre à Bratislava, et j'ai été tellement impressionné par son histoire. [Lorsqu'il s'est enfui] en Slovaquie en 43, il a dit à ses étudiants : "La bonne nouvelle, c'est que les Allemands vont perdre cette guerre ; la mauvaise, c'est que les Soviétiques vont diriger ce pays à la fin. La première chose qu'ils vont faire, c'est s'en prendre à l'Église, nous devons être prêts."

Il le savait et pouvait dire instantanément que le catholicisme slovaque, très clérical et passif, ne ferait pas le poids face à ce qui allait arriver. Il a donc commencé à préparer ses étudiants. Il réunissait ces groupes, composés principalement d'étudiants, pour prier, discuter et analyser intensément ce qui se passait, et ils décidaient.

En l'espace de deux ans, un réseau de ces groupes s'est étendu à toute la Slovaquie, et certains prêtres les accompagnaient.

Ils sont devenus la colonne vertébrale de l'Église clandestine. J'ai donc réalisé que nous vivions un moment à la Kolakovic en Occident. Nous devons profiter de la liberté dont nous disposons maintenant, la liberté de temps et la liberté de religion, telles qu'elles sont, pour nous préparer.

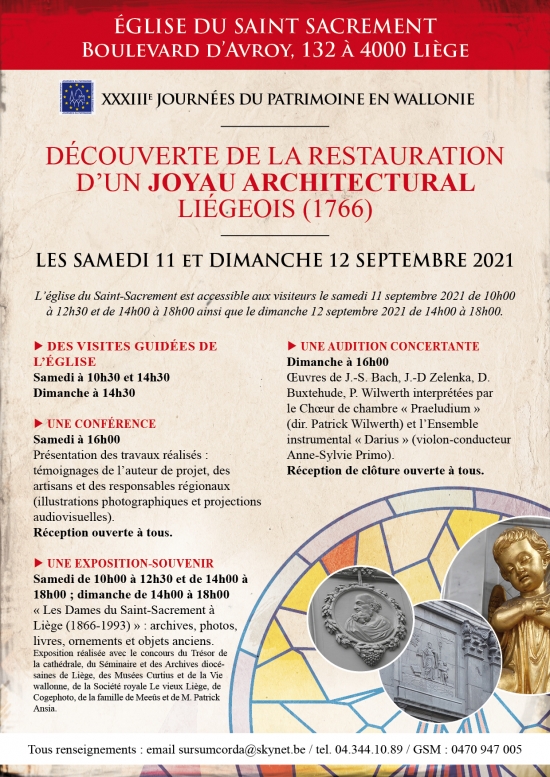

À Liège, les 33e Journées du Patrimoine en Wallonie (11-12 septembre 2021) inaugurent cette année la restauration de la façade monumentale, des maçonneries et des charpentes de la nef de l’église du Saint-Sacrement: un joyau architectural de l’art néo-classique (XVIIIe siècle) à redécouvrir: au boulevard d’avroy, face à la statue équestre de Charlemagne !

À Liège, les 33e Journées du Patrimoine en Wallonie (11-12 septembre 2021) inaugurent cette année la restauration de la façade monumentale, des maçonneries et des charpentes de la nef de l’église du Saint-Sacrement: un joyau architectural de l’art néo-classique (XVIIIe siècle) à redécouvrir: au boulevard d’avroy, face à la statue équestre de Charlemagne !