« En accord avec tous les évêques d’Île-de-France, nous avons décidé que les messes dominicales en présence de fidèles soient suspendues par un temps encore à définir, ceci à partir de demain 14 mars », a notamment déclaré Mgr Michel Aupetit ce vendredi 13 mars :

« Qu’as-tu fait de ton frère ? »

Nous traversons une période difficile à laquelle nous n’étions pas préparés. Il y a déjà longtemps qu’une épidémie d’une telle ampleur n’avait pas frappé la France, l’ensemble de l’Europe et la planète entière.

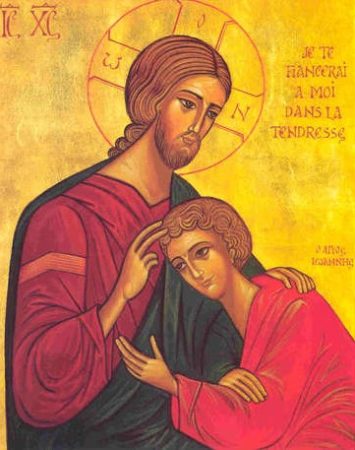

En ces temps troublés, il est bon de rappeler l’indispensable fraternité qui seule fonde une authentique nation. A la tentation du sauve-qui-peut et de la suspicion généralisée, les chrétiens doivent se rappeler qu’au cours des siècles ils ont eu à cœur d’accueillir la demande du bon samaritain : « Prends soin de lui » (Lc 10, 35). Dans les grandes pandémies du passé, ils ont été en première ligne pour être fidèles à cette demande du Christ, souvent au risque de leur vie. Nous ne pouvons pas répondre comme Caïn : « Suis-je le gardien de mon frère ? », quand Dieu lui demande : « Qu’as-tu fait de ton frère ?» (cf. Gn 4, 9).

C’est aussi par souci des fidèles qu’il m’a fallu prendre des décisions de prévention élémentaire pour nos églises. Nous avons à transmettre la grâce divine, pas les virus qui ne viennent pas des dons de Dieu mais de la fragilité de la condition humaine. Aujourd’hui, comme il était à prévoir, le discours du président de la République et les mesures prises par le gouvernement obligent la communauté catholique à prendre sa part du sacrifice demandé à l’ensemble de nos concitoyens. Le fait de réduire les réunions à moins de 100 personnes ne nous permet pas de maintenir les messes dominicales à Paris. Même en augmentant le nombre de célébrations cela nous conduirait dans certains lieux à sélectionner les personnes à l’entrée en fonction de leur âge ou de leur état de santé ce qui n’est ni réalisable ni juste. Aussi, en accord avec tous les évêques d’Ile-de-France, nous avons décidé que les messes dominicales en présence de fidèles soient suspendues pour un temps encore à définir, ceci à partir de demain 14 mars.

Cette décision est extrêmement douloureuse car l’Eucharistie est bien la source et le sommet de la vie chrétienne. Les chrétiens se réunissent depuis toujours le dimanche pour fêter la Résurrection du Seigneur. Les prêtres continueront de célébrer tous les jours. Le Christ, notre grand prêtre, à la fois celui qui offre et celui qui est offert, continuera par leurs voix à présenter à Dieu ce grand sacrifice d’amour pour le salut de tous les hommes. Les fidèles baptisés pourront s’unir dans une communion spirituelle et s’engager à vivre le dimanche une prière en famille ou en petits groupes autour de la Parole de Dieu.

« Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, (les fidèles) offrent à Dieu la victime divine et s’offrent eux-mêmes avec elle ; ainsi, tant par l’oblation que par la sainte communion, tous, non pas indifféremment mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l’action liturgique. » (Lumen Gentium, 11).

L’oblation chrétienne signifie l’offrande de soi-même à Dieu.

Il n’est pas toujours possible de communier mais il demeure toujours possible de vivre cette oblation de soi en communion avec le Christ, uni à son Corps qu’est l’Eglise. La charité est la source de cet amour oblatif, qui vient de Dieu et qui mène à Dieu.

Les temps à venir nous sont ainsi donnés pour qu’en nous retirant dans le désert et dans ce jeûne imprévu et douloureux, nous puissions laisser grandir en nous le goût de cet amour. Nous pourrons porter dans nos prières ceux qui ne peuvent pas avoir part à la communion sacramentelle comme nous avons pu l’entendre lors du dernier synode sur l’Amazonie.

Les églises resteront ouvertes à la prière des chrétiens. Les messes de semaine continueront d’avoir lieu dans la mesure où le nombre de fidèles n’excède pas 100 personnes.

Notre foi nous pousse aussi à implorer la miséricorde divine. Puisque cette année notre diocèse fête les 1600 de la naissance de sa sainte patronne, j’invite tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté à réciter chaque jour et jusqu’à la fin de la pandémie la prière à Sainte Geneviève que vous trouverez ci-dessous. Elle a su, par sa consécration, son courage et sa prière, sauver les parisiens des plus graves fléaux. Au-delà de notre ville nous la solliciterons pour que le Seigneur écarte de nous le mal, accueille les défunts, protège les malades et veille sur ceux qui les soignent. Jusqu’à Pâques, j’invite aussi les fidèles à vivre un jour de jeûne tous les mercredis. En effet, le Christ nous a révélé que c’est la prière et le jeûne qui, ensemble, viennent à bout des plus grandes épreuves.

Chers frères et sœurs, chers amis, nous vivons dans l’espérance et nous n’avons pas peur des vicissitudes de la vie et des dangers qui peuvent survenir.

Cependant, en raison de notre responsabilité vis-à-vis de tous et de notre devoir de servir le bien commun, nous prenons ces très graves décisions en croyant vraiment que cela nous donnera un amour plus grand de l’Eucharistie et nous rendra plus fidèles à la participation à la messe dominicale quand le temps sera venu.

« Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu ». En vous redisant toute ma sollicitude pastorale, particulièrement pour les plus souffrants, je prie le Seigneur de vous bénir.

+ Michel Aupetit

Archevêque de Paris

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.

En nous tournant vers toi, nous nous souvenons

de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé

d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.

Aujourd’hui, de nouveau,

nous en appelons à ta puissante intercession.

Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.

Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir.

Soutiens les hommes et les femmes qui ont

la belle mission de gérer les affaires publiques.

Transmets leur la Lumière pour éclairer leur conscience,

qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun.

Penche-toi sur les hommes et les femmes

désabusés par la vie, les malades et les mourants,

qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.

Donne-nous ton regard généreux pour nourrir

les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés.

Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,

soutiens les nombreux jeunes et étudiants

qui cherchent à bâtir leur vie durablement.

Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle

tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.

Que cette année anniversaire dans notre diocèse

fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile.

Sainte Geneviève, nous t’en supplions,

Prie Dieu pour nous,

par Jésus le Christ, dans l’Esprit :

Amen !