Prix de la BD chrétienne 2015 à Brunor et Duphot pour leur "Daniel Brottier"

Prix de la BD chrétienne 2015 à Brunor et Duphot pour leur "Daniel Brottier"

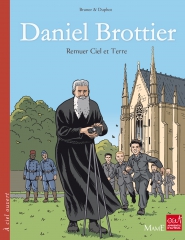

(Zenit.org) - Le prix de la BD chrétienne francophone 2015 a été décerné à "Daniel Brottier - Remuer ciel et terre" de Brunor et Hervé Duphot par le jury du Festival de la BD chrétienne d'Angoulême 2015. Il sera remis lors du festival d'Angoulême, jeudi 29 janvier 2015.

Après une pré-sélection du comité de lecture, ce titre qui concourait avec 11 autres BD, a reçu le prix à l'unanimité. Celui-ci sera remis aux auteurs, le scénariste Brunor et le dessinateur Hervé Duphot, le jeudi 29 janvier à 15h à l'occasion du festival d'Angoulême.

En 45 planches, Brunor et Duphot retracent la vie du bienheureux Daniel Brottier, directeur des Orphelins Apprentis d’Auteuil de 1923 à 1936, à travers les témoignages croisés de soldats rencontrés dans les tranchées.

Le scénario original s’ouvre en effet sur la période de la « Grande Guerre », que Daniel Brottier - alors surnommé l’aumônier verni - vit au front, au plus près des soldats, avant de créer l’Union nationale des combattants aux côtés de George Clémenceau.

"Daniel Brottier – Remuer Ciel et Terre" revient également sur son attachement pour le Sénégal où il passe quelques années au début du siècle, avant de contribuer à la construction de la cathédrale de Dakar depuis la France

Pour retranscrire au mieux la richesse de cette existence hors-norme et la faire découvrir aux nouvelles générations, Brunor s’est appuyé sur les archives historiques d’Apprentis d’Auteuil. À la fondation, la force symbolique du Père Brottier n’a en effet jamais faibli.

Aujourd’hui encore, dans les 200 établissements qui accueillent – comme au temps du Père Brottier- des jeunes en difficulté, il reste une figure incontournable et une inspiration quotidienne pour les collaborateurs de l’institution, les donateurs mais aussi les jeunes et les familles accueillies.

Fondateur du fameux Fanzine PLG avec deux autres étudiants, Brunor a été journaliste, puis responsable des pages BD de Tintin-Reporter. Il est également illustrateur pour la presse depuis de nombreuses années et est connu pour son humour décapant.

Auteur de la collection Les Indices pensables, série d’enquêtes sur la question de l’existence de Dieu, qui réjouissent chaque semaine les lecteurs de Zenit, il offre des informations vérifiables qu’il transmet avec enthousiasme lors de multiples conférences.

Chez Mame, il scénarise toute la collection « À ciel ouvert » : Bernadette, Jehanne d’Arc, Martin, Monsieur Vincent (prix 2011 du Festival international de la BD chrétienne), Paul... Il travaille actuellement sur Louis.

Après des études de communication visuelle à Olivier de Serres, Hervé étudie le graphisme à l’école des Beaux arts de Mulhouse. Il travaille ensuite dans une agence de publicité qu’il quitte pour devenir enseignant en infographie et communication visuelle. Parallèlement, il commence à publier ses travaux de bande dessinée sur internet. Ils sont remarqués par Christophe Bec qui lui confie une histoire courte pour un album collectif (chez Soleil) et par Jean David Morvan avec qui il réalise une adaptation littéraire en BD : Le Tour d’écrou d’après l’œuvre d’Henry James (chez Delcourt).

Sa collaboration avec les éditions Delcourt se poursuit avec la série Les Combattants (scénario: Laurent Rullier). C’est à la lecture de ces albums que Brunor pense à lui pour illustrer la vie du Père Brottier aux éditions Mame. Après une histoire courte pour un collectif sur Les Enfants sauvés, toujours chez Delcourt, je travaille actuellement sur un projet dont le premier tome sortira en 2016 chez Glénat.

Prix de la BD chrétienne 2015 à Brunor et Duphot pour leur "Daniel Brottier"

Prix de la BD chrétienne 2015 à Brunor et Duphot pour leur "Daniel Brottier"