Une dépêche de l'Agence Fides :

VATICAN - L'Église missionnaire pour les lépreux : 532 léproseries dans le monde

Les pays qui comptent le plus grand nombre de léproseries sont les suivants : en Afrique : Madagascar (31), République démocratique du Congo (26), Égypte (24) ; en Amérique centrale : Mexique (3) ; en Amérique centrale-Antilles : Haïti (2) ; en Amérique du Sud : Brésil (18), Colombie (5), Chili (4) ; en Asie : Inde (216), Vietnam (15), Indonésie (9) ; en Océanie : Papouasie-Nouvelle-Guinée (2) ; en Europe : Ukraine (10), Belgique (8).

La 69e Journée mondiale des lépreux est célébrée le dernier dimanche de janvier, cette année le dimanche 30. Elle a été créée en 1954 par l'écrivain et journaliste français Raoul Follereau, surnommé "l'apôtre des lépreux", qui luttait contre toutes les formes de marginalisation et d'injustice. Aujourd'hui, la lèpre figure sur la liste des maladies tropicales négligées (MTN) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et, bien qu'elle soit guérissable, elle constitue toujours un problème de santé publique dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, où persistent des conditions socio-économiques précaires qui favorisent la transmission de la maladie et rendent le diagnostic précoce problématique.

Comme le rapporte l'Aifo, l'association italienne des amis de Raoul Follereau, qui promeut la célébration de cette journée et d'autres initiatives tout au long de l'année, l'OMS a publié début septembre son traditionnel rapport sur la situation de la lèpre dans le monde. Le premier aspect à souligner est que seuls 127 pays (sur 221) ont fourni des données sur la lèpre pour 2020, contre 160 pays en 2019. Le nombre annuel de personnes diagnostiquées dans le monde est de 127 396 (38,6% de femmes), un chiffre bien inférieur à celui de 2019 (202 185 personnes), soit une réduction de 37,1%. Cette chute soudaine est sans doute due à une diminution de la collecte de données pendant la pandémie de Covid-19, et doit donc être interprétée avec prudence lors du calcul des tendances à long terme. L'Église missionnaire a une longue tradition d'assistance aux lépreux, qui sont souvent abandonnés même par leur propre famille, et leur a toujours fourni non seulement des soins médicaux et une assistance spirituelle, mais aussi des possibilités concrètes de guérison et de réinsertion dans la société. Dans de nombreux pays, ces patients font encore l'objet de graves discriminations en raison de l'incurabilité supposée de la maladie et des terribles mutilations qu'elle provoque.

Parmi les instituts religieux qui, dans le cadre de leur mission évangélisatrice, se sont consacrés aux soins médicaux et à la réinsertion sociale des lépreux, dans le passé ou encore de nos jours, on peut citer les Camilliens (Ministres des malades, MI), les Franciscaines Missionnaires de Marie (FMM), les Filles des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie fondées par le missionnaire salésien le Bienheureux Père Luigi Variara, les Mineurs Franciscains et Capucins, les Jésuites, les Missionnaires de la Consolata, les Missionnaires Comboniens, les Missionnaires PIME, les Missionnaires de l'Immaculée... .

Plusieurs missionnaires béatifiés ou canonisés ont consacré leur vie à l'allègement des souffrances des malades de la lèpre. Parmi eux, le saint belge Jozef Daamian De Veuster SSCC, (1840-1889) universellement connu comme l'apôtre des lépreux de l'île de Molokai. Après avoir lui-même contracté la lèpre, il est mort à l'âge de 49 ans, après avoir passé 16 ans parmi les lépreux. "Damien était avant tout un missionnaire catholique", a déclaré le pape Benoît XVI dans son homélie pour sa canonisation. Le Père Damien est connu aujourd'hui comme un héros de la charité parce qu'il s'identifiait si étroitement aux victimes de la lèpre."

Sainte Marianne Cope, O.S.F., (1838-1918) originaire de Hesse, est entrée dans la congrégation franciscaine du Tiers Ordre à Syracuse, a travaillé comme enseignante, puis comme infirmière dans les hôpitaux et, en 1883, est partie pour Hawaii, où elle a servi comme infirmière dans les léproseries de Honolulu et Molokai, travaillant pendant longtemps avec le missionnaire Damian de Veuster, dont elle a poursuivi l'œuvre. Elle est morte à Molokai en 1918, après avoir passé 35 ans parmi les lépreux.

Le bienheureux Jan Beyzym, S.I., (1850-1912) né dans l'actuelle Ukraine, à l'âge de 48 ans, avec le consentement de ses supérieurs, part à Madagascar pour le "service des lépreux". Il a donné toutes ses forces, tous ses talents et tout son cœur aux malades abandonnés, affamés et marginalisés. Il s'est installé parmi eux, pour être avec eux jour et nuit. Il a réalisé un travail de pionnier, qui a fait de lui le précurseur de la prise en charge actuelle des lépreux. Avec les dons recueillis auprès de ses bienfaiteurs et de ses compatriotes, il a construit un hôpital à Marana pour 150 malades, pour les soigner et leur donner de l'espoir, et il existe toujours aujourd'hui.

(SL) (Agence Fides 28/01/2022)

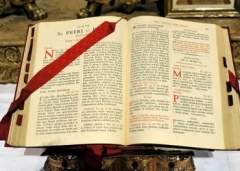

Le dialogue avec le pape actuel n’est pas pour demain : dans son homélie de la messe de la Parole de Dieu du 23 janvier, François a blâmé une nouvelle fois les « tentations perverses de rigidité » présentes selon lui dans l’Église. Lu sur le site web de l’hebdomadaire « Famille Chrétienne » :

Le dialogue avec le pape actuel n’est pas pour demain : dans son homélie de la messe de la Parole de Dieu du 23 janvier, François a blâmé une nouvelle fois les « tentations perverses de rigidité » présentes selon lui dans l’Église. Lu sur le site web de l’hebdomadaire « Famille Chrétienne » : A propos d’un motu proprio qui ne passe décidément pas la rampe : tribune du journaliste et écrivain Laurent Dandrieu dans le journal « La Croix » du 25 janvier 2021 :

A propos d’un motu proprio qui ne passe décidément pas la rampe : tribune du journaliste et écrivain Laurent Dandrieu dans le journal « La Croix » du 25 janvier 2021 :