Du site de l'European Centre for Law & Justice :

Affaire Dobbs : l’ECLJ devant la Cour suprême des États-Unis

Le 29 juillet 2021, l’ECLJ est intervenu en tant qu’amicus curiae – c’est-à-dire en tant que tierce-partie – à la Cour suprême des États-Unis, dans l’affaire Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization. Cette affaire oppose le ministère de la santé du Mississippi avec une clinique d’avortements (JWHO) contestant la constitutionnalité d’une loi de mars 2018 interdisant dans cet État la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse. Branche mère de l’ECLJ, l’American Center for Law and Justice (ACLJ) est également amicus curiae à la Cour suprême a déposé un amicus brief distinct de celui de l’ECLJ. Nos observations écrites sont disponibles ici et incluent toutes les références des citations ci-dessous.

L’affaire Dobbs pourrait constituer la première inflexion de la jurisprudence américaine sur l’avortement. Elle donnera en effet l’occasion à la Cour suprême d’effectuer un revirement ou, du moins, un adoucissement, par rapport à sa décision Roe v. Wade de 1973. Depuis cette date, une interdiction de l’avortement avant 24 semaines de grossesse est considérée comme inconstitutionnelle, même si les États gardent une marge d’appréciation (restreinte). La nomination d’une nouvelle juge fin 2020, Amy Coney Barrett, participe à l’effervescence qui règne actuellement autour de Dobbs, puisqu’elle rend possible une majorité conservatrice parmi les neuf juges de la juridiction suprême américaine. L’espoir d’un changement est donc permis pour les enfants à naître et leurs défenseurs.

Vers un revirement de jurisprudence ?

La loi votée par le Mississipi en 2018 protège le fœtus à partir de 15 semaines de grossesse, sauf pour les cas d’urgence médicale ou d’anomalie fœtale grave. Il est devenu habituel aux États-Unis que les cours fédérales, saisies par des représentants du business de l’avortement, privent les lois pro-vie de leurs effets pour cause d’inconstitutionnalité. C’est ce qui est arrivé en novembre 2018, la clinique JWHO attaquant la loi au lendemain de son entrée en vigueur. La cour de district a écarté l’application de la loi, alléguant que les États ont le pouvoir de « réguler les procédures d’avortement avant la viabilité du fœtus (24 semaines) tant que les mesures ne sont pas disproportionnées au regard du droit de la femme ».

Le ministère de la santé du Mississippi a fait appel et c’est maintenant la Cour suprême qui a accepté de trancher sur la constitutionalité de la loi du Mississippi. La question qui guidera sa réflexion est la suivante : toutes les interdictions d’interruption volontaire de grossesse (IVG) avant le seuil de viabilité du fœtus sont-elles inconstitutionnelles ? Si inflexion il y a, une brèche pourrait être percée dans la muraille Roe v. Wade, puisque certains États pourraient désormais interdire l’avortement avant le seuil de viabilité du fœtus (24 semaines).

L’apport de droit comparé de l’ECLJ

Généralement, les Américains pensent que l’Europe est plus libérale que les États-Unis en matière d’avortement, ce qui est totalement faux. Comme nous l’avons déjà expliqué ici, les États européens ne protègent pas, par leurs constitutions, l’avortement à la demande jusqu’à 24 semaines de grossesse. Ainsi, sur les trente-quatre États membres du Conseil de l’Europe qui autorisent l’avortement sur demande, vingt-neuf ne l’autorisent que pendant les douze premières semaines de la grossesse. Les Pays-Bas sont le seul pays ayant un délai légal de vingt-quatre semaines, comme aux États-Unis. De plus, contrairement aux États des États-Unis, rien ne s’oppose juridiquement à ce que les États européens interdisent l’avortement par une simple loi.

Dans son amicus curiae adressé à la Cour Suprême, l’ECLJ a apporté des éléments de droit comparé pour rappeler ces éléments factuels. Nous avons aussi expliqué que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ne contient aucun fondement pour un droit conventionnel à l’avortement. La Cour européenne refuse d’exclure les enfants à naître de l’article 2 de la Convention (le droit à la vie). En réalité, l’avortement est seulement toléré, faisant partie de la marge d’appréciation laissée aux États membres, elle-même limitée par l’intérêt de l’enfant à naître. En Europe, l’avortement n’est donc pas, comme aux États-Unis actuellement, considéré comme un « droit » protégé au titre du respect de la vie privée.

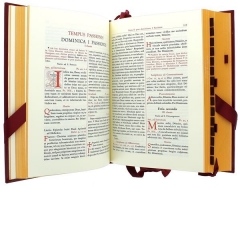

Nous ne le croyons pas un instant. Nommer les choses est de la plus haute importance, les Écritures en témoignent à de nombreuses reprises. Le nom c’est l’être et comme le disait Camus : mal nommer les choses c’est ajouter du malheur au monde. Comment donc faut-il nommer ce missel qui est au centre de la question religieuse depuis plus de cinquante ans ? Missel tridentin, de saint Pie V, de saint Jean XXIII, ancien missel, missel traditionnel, missel grégorien, missel en latin, missel de 1962… Écartons immédiatement les appellations de forme ordinaire et extraordinaire que le pape François a biffé de sa plume même s’il serait instructif de revenir sur ce sujet spécifique d’une double forme du rit romain.

Nous ne le croyons pas un instant. Nommer les choses est de la plus haute importance, les Écritures en témoignent à de nombreuses reprises. Le nom c’est l’être et comme le disait Camus : mal nommer les choses c’est ajouter du malheur au monde. Comment donc faut-il nommer ce missel qui est au centre de la question religieuse depuis plus de cinquante ans ? Missel tridentin, de saint Pie V, de saint Jean XXIII, ancien missel, missel traditionnel, missel grégorien, missel en latin, missel de 1962… Écartons immédiatement les appellations de forme ordinaire et extraordinaire que le pape François a biffé de sa plume même s’il serait instructif de revenir sur ce sujet spécifique d’une double forme du rit romain.