Du Père Jerry J. Pokorsky sur le CWR :

Hérode et l'ère du système de gestion morale

Hérode n'est peut-être pas le monstre que nous imaginons, non pas parce que son crime était mineur, mais parce que nous avons perfectionné quelque chose de bien pire : tuer méthodiquement, sans passion, sans haine, sans honte et sans humanité.

5 janvier 2026

Chaque personne, du roi au roturier, vit selon un code moral. La théologie morale catholique est fondée sur les dix commandements et les principes de la loi naturelle.

La loi de la jungle, en revanche, repose sur le pouvoir et les émotions. Cependant, l'époque moderne a vu l'émergence d'un système de gestion morale, qui recadre les questions morales en tant que problèmes techniques à résoudre à l'aide de tableurs, de projections et de modèles informatiques.

L'Église catholique regroupe ses préceptes moraux (loi naturelle, loi positive de Dieu et discipline ecclésiastique) autour des Dix Commandements. La théologie morale catholique est raisonnable et régit les actes humains. La violation délibérée d'un précepte moral, en toute liberté et avec le plein consentement, rend une personne coupable. Bien que la plupart des péchés soient véniels et affaiblissent l'âme, certains péchés sont mortels et la privent de la grâce sanctifiante. Dieu accorde sa grâce et les sacrements pour restaurer cette grâce et nous ramener sur le chemin du salut.

La loi de la jungle, en revanche, fait appel à l'intérêt personnel, au vice, aux émotions fortes et au pouvoir personnel ou tribal pour obtenir des biens de première nécessité, réels ou supposés. La littérature et le cinéma dépeignent ce code moral de manière vivante, y compris ses expressions modernes dans le crime organisé. L'Ancien Testament en offre également plusieurs exemples.

Lorsque les objectifs sont atteints et que les émotions s'apaisent, la violence s'estompe souvent. Le roi Hérode vient à l'esprit.

Hérode le Grand (vers 73-4 av. J.-C.) a régné sur la Judée de 37 av. J.-C. jusqu'à peu après la naissance de Jésus. Dirigeant brillant et impitoyable, il a agrandi le Second Temple et construit Massada et Césarée. Son règne a également été marqué par des impôts écrasants, la répression, la paranoïa et l'exécution de ses rivaux, y compris sa propre femme et ses fils.

Césarée de Sébaste figurait parmi ses plus grandes réalisations. Construite là où il n'existait aucun port naturel, les ingénieurs d'Hérode ont coulé d'énormes brise-lames en béton dans la mer, transformant une côte exposée en un centre commercial méditerranéen. Ce fut un exploit étonnant, preuve que le génie technique et l'aveuglement moral coexistent souvent.

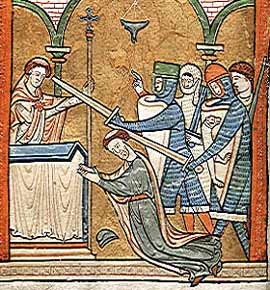

Selon l'Évangile de Matthieu, Hérode, alors âgé, apprit par les mages qu'un enfant appelé « roi des Juifs » était né. Lorsque les mages ne revinrent pas, Hérode ordonna le massacre de tous les enfants mâles âgés de deux ans et moins à Bethléem et dans ses environs afin d'éliminer ce qu'il considérait comme un rival. Josèphe décrivit plus tard les dernières années d'Hérode comme marquées par la folie, la terreur et une maladie effroyable qui le consumait de l'intérieur.

À certains égards, Hérode fait office de pont entre la loi de la jungle et un système moral résolument moderne.

En mars 1970, la revue catholique Triumph publiait un article intitulé « Les Hérodiens ». Les rédacteurs y identifiaient une nouvelle morale qui ne fait ni référence aux Dix Commandements ni appel à la passion brute. Il s'agit de la morale des technocrates.

Les rédacteurs avertissaient déjà à l'époque que les « partisans de l'avortement perdaient patience ». Pendant des années, la campagne pour la légalisation de l'avortement s'était insinuée dans les législatures des États, mais les progrès étaient « extrêmement lents » et dangereusement vulnérables à la résistance locale, en particulier celle des « anti-Hérodiens » catholiques et de leurs évêques.

Triumph citait Roger O. Egeberg, directeur de la santé du président Nixon, dans une interview accordée en février 1970.

Remarquez le ton. Pas de rage. Pas de panique. Pas de soif de sang. Juste de la gestion, traitant les êtres humains comme des populations à réguler en réponse à des pressions extérieures :

De plus en plus, oui. J'ai toujours été plutôt conservateur sur la question [de l'avortement]. Mais je pense de plus en plus que nous devons considérer l'avortement comme un recours parmi d'autres méthodes de contraception qui ne sont pas parfaites. ... Je pense vraiment que faire face à une population en croissance constante est la chose la plus horrible à laquelle nous pouvons être confrontés. »

L'avortement n'était pas présenté comme une horreur, mais comme un outil, un correctif pour des systèmes jugés inefficaces. C'était un problème bureaucratique à résoudre.

Depuis lors, et en particulier après l'arrêt Roe v. Wade, l'avortement, utilisé comme instrument de gestion, a coûté la vie à plus de 70 millions d'Américains. La redoutable bombe démographique n'a jamais explosé. Au contraire, les nations sont désormais confrontées à un autre problème : l'effondrement des taux de natalité, des écoles vides et des populations vieillissantes qui se demandent qui paiera les factures.

Triumph se termine par une phrase qui dérange encore aujourd'hui :

Le crime d'Hérode avait quelque chose d'humain : une passion, une rage, une défense effrénée de son trône. Il n'avait rien contre les bébés, en réalité.

Il ne s'agit pas de réhabiliter Hérode, mais d'établir un contraste. Hérode a tué par peur. Nous tuons à l'aide de tableurs. Hérode était enragé. Nous rassurons avec des statistiques et des prévisions. Son crime était soudain, personnel et choquant. Le nôtre est procédural, aseptisé et poliment défendu comme un progrès : tuer à distance, à l'aide de la technologie des jeux vidéo.

Hérode n'est peut-être pas le monstre que nous imaginons, non pas parce que son crime était mineur, mais parce que nous avons perfectionné quelque chose de bien pire : tuer méthodiquement, sans passion, sans haine, sans honte et sans humanité. Paradoxalement, les passions de la haine et de la honte sont peut-être les freins mêmes qui empêchent les crimes contre l'humanité. Les émotions surchauffées finissent par s'épuiser. Les calculs froids, en revanche, sont codifiés, institutionnalisés et perpétués.

Pourtant, personne ne peut échapper à l'ordre moral catholique, car nous sommes inévitablement l'œuvre de Dieu. Le même Dieu qui établit les lois de l'univers établit également les lois morales qui régissent le comportement humain. En Jésus-Christ, Dieu et l'homme sont réconciliés, et la loi de Dieu est révélée en paroles et en actes.

Quiconque meurt dans la grâce sanctifiante gagne l'éternité, et aucun tribunal humain ne peut juger les réalités invisibles d'une âme. Même des tyrans comme Hérode, dont les actes nous horrifient à juste titre, ont peut-être réussi à entrer dans la Terre promise. Il ne s'agit pas ici de défendre les crimes d'Hérode, mais d'examiner le raisonnement moral par lequel nous excusons aujourd'hui les nôtres. Peut-être Hérode apprenait-il déjà à penser comme nous.

Avez-vous vu des images satellites de la Terre la nuit, avec des villes illuminées au milieu d'une obscurité immense ? Supposons que Dieu nous ait donné des lentilles capables de détecter la grâce sanctifiante plutôt que l'électricité. Que révéleraient les grandes villes ? Qu'en serait-il des campagnes tranquilles, des recoins cachés de la jungle ? Et quelles vérités nous regarderaient en retour si nous tournions ces lentilles vers l'intérieur, vers le miroir de notre propre âme ?