La Marche offre l'occasion de réfléchir aux progrès accomplis en matière de défense de la vie, ainsi qu'à ce qui reste à faire. Ce travail est souvent perçu dans le contexte de notre vie politique : élection de politiciens pro-vie, modifications législatives, décisions de justice, politiques louables ou condamnables.

Le mouvement pro-vie, né à la suite de l'arrêt Roe v. Wade et qui perdure aux États-Unis depuis plus d'un demi-siècle, est une remarquable réussite de l'activisme citoyen. Peu de pays peuvent se targuer d'une coalition aussi large et durable en faveur de la protection de l'enfant à naître que celle que nous avons ici, aux États-Unis.

Le pape Léon XIV a récemment souligné l'importance de ce travail, tant pour les vies concernées que pour le bien-être de la société dans son ensemble :

La protection du droit à la vie constitue le fondement indispensable de tous les autres droits humains. Une société n'est saine et ne progresse véritablement que lorsqu'elle sauvegarde le caractère sacré de la vie humaine et œuvre activement à sa promotion.

Bien sûr, le mouvement pro-vie ne se limite pas à l'activisme politique, aussi important soit-il. Pensons, par exemple, aux vastes réseaux de centres d'aide aux femmes enceintes en difficulté qui ont accompli, et continuent d'accomplir, un travail si admirable auprès des mères et des enfants à travers le pays. Pensons aux Sœurs de la Vie, qui incarnent d'une manière particulière l'engagement catholique au service des plus vulnérables. Pensons aux innombrables groupes paroissiaux pro-vie où des milliers de chapelets sont récités chaque semaine pour les mères en détresse et pour la protection de leurs enfants.

Ces immenses efforts déployés à grande échelle pour défendre la vie sont également renforcés par le témoignage de l'Église en faveur de la dignité de la vie humaine dans d'autres domaines : sa défense des personnes âgées et des malades en phase terminale ; sa sollicitude envers les pauvres, les sans-abri, les incarcérés et l'étranger ; son souci des pécheurs.

Chacun de nous est aimé de Dieu, un Dieu qui, bien que pécheurs, nous a aimés le premier. Reconnaître cette réalité fondamentale, cette vérité essentielle de la vie chrétienne, c'est connaître la double consolation de la gratitude et de l'humilité. De cette grâce découle l'impératif d'aimer à l'exemple du Christ.

L’impératif d’aimer – qui devrait guider tout le mouvement pro-vie et qui est assurément mis en lumière chaque année en janvier lors de la Marche – nous amène également à réfléchir à l’ampleur des conséquences de l’avortement dans ce pays. Le coût en vies humaines est presque incalculable – presque, mais pas tout à fait : entre 60 et 70 millions d’avortements ont été pratiqués aux États-Unis depuis 1973.

Le coût des relations entre hommes et femmes, le désespoir des familles, la douleur du regret et de la perte, la corruption de notre vie politique, l'endurcissement de l'âme de notre nation : autant de conséquences bien réelles du péché d'avortement. Ce sont des conséquences spirituelles qui nous touchent tous (même ceux qui n'ont jamais été directement concernés par l'avortement), car elles façonnent et affectent profondément les familles, les communautés et même l'Église à laquelle nous appartenons.

Dans son discours de réception du prix Nobel de 1979, Mère Teresa a prononcé un discours resté célèbre en faveur de l'enfant à naître. Mais ses paroles n'étaient pas seulement une lamentation sur l'avortement ou un appel à défendre les plus vulnérables d'entre nous (bien qu'elle ait fait les deux). Elle a également mis en lumière la pauvreté – la plus grande pauvreté – des nations qui légalisent l'avortement.

Le plus grand fléau de la paix aujourd'hui, c'est le cri de l'enfant innocent à naître. Car si une mère peut tuer son propre enfant dans son ventre, que nous reste-t-il pour nous entretuer ?... À mes yeux, les nations qui ont légalisé l'avortement sont les plus pauvres. Elles ont peur du petit, elles ont peur de l'enfant à naître, et cet enfant doit mourir parce qu'elles ne veulent pas nourrir un enfant de plus, éduquer un enfant de plus ; cet enfant doit mourir.

L'avortement légal n'est pas seulement une aberration morale, c'est une catastrophe spirituelle d'une ampleur presque inimaginable. Comment laver la tache de tout ce sang versé ? Comment guérir l'âme d'une nation si profondément marquée par des décennies d'un tel mal ? Comment garder espoir quand le don de la vie est traité comme une maladie à éviter ou une menace à éradiquer ?

La réponse à ces questions a été apportée définitivement par Jésus-Christ il y a deux millénaires. Nous, catholiques, savons qu'il n'y a pas de péché si grand que la grâce de Dieu ne puisse le vaincre. C'est la source de toute notre espérance. Quelle autre espérance pouvons-nous avoir ?

Mais nous autres catholiques savons aussi que l’œuvre de salut accomplie par le Christ trouve son expression à travers le temps et l’espace grâce à l’action de l’Église, et particulièrement lors de la messe. C’est également à cela que je pense à l’approche de la Marche pour la Vie, car le mal spirituel que représente l’avortement exige une réponse. Le Christ a apporté la réponse définitive, mais chacun de nous peut, par ses modestes efforts, y joindre les siens par la pénitence et la réparation, la prière et le jeûne, pour les blessures spirituelles qui marquent si profondément l’âme de notre chère nation.

Alors cette semaine plus que jamais, Marchons pour la Vie ! Prions pour la fin de l'avortement ! Agissons pour faire évoluer les mentalités et les lois ! Soutenons les plus démunis ! Et peut-être offrons-nous une pénitence, aussi modeste soit-elle, pour le bien de notre nation, en l'unissant au sacrifice du Fils de Dieu en qui réside toute notre espérance.

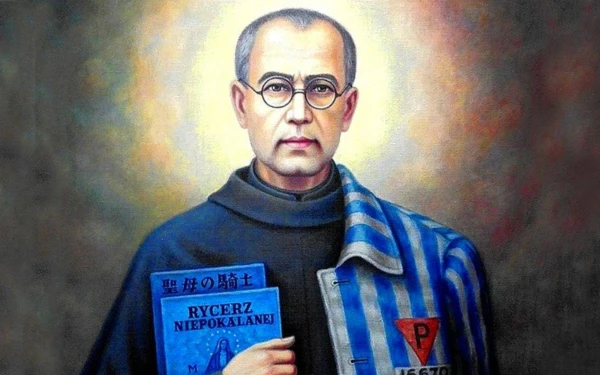

Monument et musée Saint Maximilien Kolbe à Auschwitz-Birkenau, camp de concentration nazi. | Crédit : Mateusz Kuca - Eric Bery - Shutterstock

Monument et musée Saint Maximilien Kolbe à Auschwitz-Birkenau, camp de concentration nazi. | Crédit : Mateusz Kuca - Eric Bery - Shutterstock