Sainte Marie Reine

Mémoire

Extraits de l’Encyclique du Vénérable Pape Pie XII

(Eugenio Pacelli, 1939-1958)

« Ad Cæli Reginam » §22-26, §36, §39 (source)

L'argument principal sur lequel se fonde la dignité royale de Marie, déjà évident dans les textes de la tradition antique et dans la sainte Liturgie, est sans aucun doute sa maternité Divine.

Dans les Livres Saints, en effet, on affirme du Fils qui sera engendré par la Vierge : « Il sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera dans la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin » (Luc. 1, 32, 33) ; en outre, Marie est proclamée « Mère du Seigneur » (Luc 1,43).

Il s'en suit logiquement qu'elle-même est Reine, puisqu'elle a donné la vie à un Fils qui, dès l'instant de sa conception, même comme homme, était, à cause de l'union hypostatique de la nature humaine avec le Verbe, Roi et Seigneur de toutes choses.

St Jean Damascène a donc raison d'écrire : « Elle est vraiment devenue la Souveraine de toute la création au moment où elle devint Mère du Créateur » (St. Jean Damascène, De fide orthodoxa) et l'Archange Gabriel lui-même peut être appelé le premier héraut de la dignité royale de Marie.

Cependant la Bienheureuse Vierge doit être proclamée Reine non seulement à cause de sa maternité divine mais aussi parce que selon la volonté de Dieu, elle joua dans l'œuvre de notre salut éternel, un rôle des plus éminents.

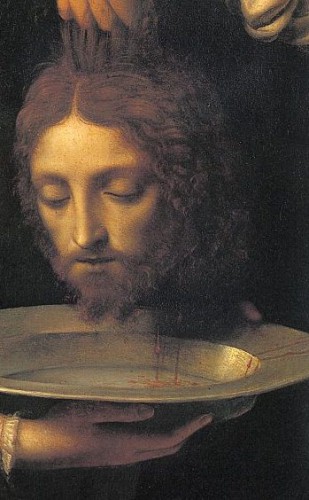

Dans l'accomplissement de la Rédemption, la Très Sainte Vierge fut certes étroitement associée au Christ ; aussi chante-t-on à bon droit dans la Sainte Liturgie :

« Sainte Marie, Reine du ciel et maîtresse du monde, brisée de douleur, était debout près de la Croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ ».

Et un pieux disciple de saint Anselme pouvait écrire au Moyen-âge : « Comme... Dieu, en créant toutes choses par sa puissance, est Père et Seigneur de tout, ainsi Marie, en restaurant toutes choses par ses mérites, est la Mère et la Souveraine de tout : Dieu est Seigneur de toutes choses parce qu'il les a établies dans leur nature propre par son ordre, et Marie est Souveraine de toutes choses en les restaurant dans leur dignité originelle par la grâce qu'elle mérita ».

En effet, « Comme Le Christ pour nous avoir rachetés est Notre Seigneur et Notre Roi à un titre particulier, ainsi la Bienheureuse Vierge est aussi notre Reine et Souveraine à cause de la manière unique dont elle contribua à notre Rédemption, en donnant sa chair à son Fils et en l'offrant volontairement pour nous, désirant, demandant et procurant notre Salut d'une manière toute spéciale ».

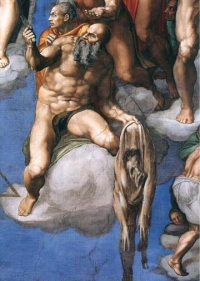

De ces prémisses, on peut tirer l'argument suivant : dans l'œuvre du salut spirituel, Marie fut, par la volonté de Dieu, associée au Christ Jésus, principe de Salut, et cela d'une manière semblable à celle dont Ève fut associée à Adam, principe de mort, si « ce fut elle qui, exempte de toute faute personnelle ou héréditaire, bien que l'on peut dire de notre Rédemption qu'elle s'effectua selon une certaine « récapitulation en vertu de laquelle le genre humain, assujetti à la mort par une vierge, se sauve aussi par l'intermédiaire d'une vierge ; en outre on peut dire que cette glorieuse Souveraine fut choisie comme Mère de Dieu précisément « pour être associée à Lui dans la Rédemption du genre humain » ; réellement toujours étroitement unie à Son Fils, l'a offert sur le Golgotha au Père Éternel, sacrifiant en même temps son amour et ses droits maternels, comme une nouvelle Ève, pour toute la postérité d'Adam, souillée par sa chute misérable » ; on pourra donc légitimement en conclure que, comme Le Christ, nouvel Adam, est Notre Roi parce qu'il est non seulement Fils de Dieu, mais aussi notre Rédempteur, il est également permis d'affirmer, par une certaine analogie, que la Sainte Vierge est Reine, et parce qu'elle est Mère de Dieu et parce que comme une nouvelle Ève, elle fut associée au nouvel Adam.

Sans doute, seul Jésus-Christ, Dieu et Homme est Roi, au sens plein, propre et absolu du mot ; Marie, toutefois, participe aussi à sa dignité royale, bien que d'une manière limitée et analogique parce qu'elle est la Mère du Christ Dieu et qu'elle est associée à l'œuvre du Divin Rédempteur dans sa lutte contre les ennemis et au triomphe qu'il a obtenu sur eux tous.

En effet par cette union avec Le Christ Roi elle atteint une gloire tellement sublime qu'elle dépasse l'excellence de toutes les choses créées : de cette même union avec le Christ, découle la puissance royale qui l'autorise à distribuer les trésors du Royaume du Divin Rédempteur ; enfin cette même union avec Le Christ est source de l'efficacité inépuisable de son intercession maternelle auprès du Fils et du Père.

Aucun doute par conséquent que la Sainte Vierge ne dépasse en dignité toute la création et n'ait sur tous, après son Fils, la primauté.

« Toi enfin - chante Saint Sophrone - tu as dépassé de loin toute créature. Que peut-il exister de plus élevé que cette grâce dont toi seule as bénéficié de par la volonté de Dieu ? »

Et Saint Germain va encore plus loin dans la louange : « Ta dignité te met au dessus de toutes les créatures ; ton excellence te rend supérieure aux anges ».

Saint Jean Damascène ensuite en vient jusqu'à écrire cette phrase : « La différence entre les serviteurs de Dieu et sa Mère est infinie » (…).

Que tous s'efforcent selon leur condition de reproduire dans leur cœur et dans leur vie, avec un zèle vigilant et attentif, les grandes vertus de la Reine du Ciel, Notre Mère très aimante.

Il s'ensuivra en effet que les chrétiens, en honorant et imitant une si grande Reine, se sentiront enfin vraiment frères et, bannissant l'envie et les désirs immodérés des richesses, développeront la charité sociale, respecteront les droits des pauvres et aimeront la paix.

Que personne, donc, ne se croie fils de Marie, digne d'être accueilli sous sa puissante protection, si, à son exemple, il ne se montre doux, juste et chaste, et ne contribue avec amour à la vraie fraternité, soucieuse non de blesser et de nuire, mais d'aider et de consoler.

Vivement désireux que la Reine et Mère du peuple chrétien accueille ces vœux et réjouisse de sa paix la terre secouée par la haine et, après cet exil, nous montre à tous Jésus qui sera notre Paix et notre Joie pour l'éternité, à vous Vénérables Frères et à vos fidèles, Nous accordons de tout cœur, comme gage du secours du Dieu tout-puissant et comme preuve de notre affection, la Bénédiction Apostolique.

Pie XII - Encyclique Ad Coeli Reginam §22-26, §36, §39.

« Le pape François accueille hier le nouveau cardinal anglais Arthur Roche, préfet du Dicastère pour le culte divin et les sacrements, lors d'un consistoire pour la création de 20 nouveaux cardinaux.

« Le pape François accueille hier le nouveau cardinal anglais Arthur Roche, préfet du Dicastère pour le culte divin et les sacrements, lors d'un consistoire pour la création de 20 nouveaux cardinaux.